Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уравнение 3 ставит на второе место мужское и женское образование. Эти факторы являются статистически значимыми и говорят о том, что влияние образования на рождаемость уменьшается по мере роста образованности. Так, предоставление начального образования всему женскому населению способствовало резкому снижению рождаемости; однако затем, пока женское образование росло наравне с мужским, оно играло уже меньшую роль. Кунянский (1983) и Берлинер (1983; 1989), вероятно, сделали вывод о том, что женское образование менее значимо для снижения рождаемости, поскольку их данные были взяты из переписи 1970 г., когда уровень образования был высоким, и его изменение лишь незначительно сказывалось на рождаемости. Включение условий более высокого порядка не ведет к существенному улучшению отслеживания актуального показателя рождаемости.

Источник : см. текст.

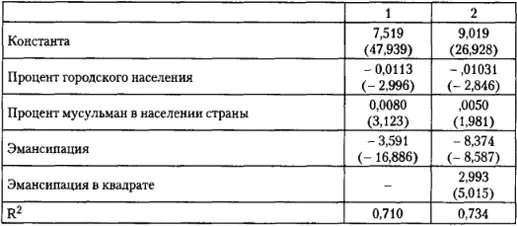

Примечание : зависимая переменная — суммарный показатель рождаемости. Уравнения построены на основе данных российских и советских переписей; в скобках Т-коэффициенты.

Уравнения в табл. 6.2 продолжают тон, заданный Джонсом и Группом, которые в своем анализе формулируют рождаемость на основе отношения женского образования к мужскому [86]. В обоих уравнениях повышение этого соотношения, которое Джонс и Групп рассматривают как эквивалент женской эмансипации, ведет к снижению рождаемости. Моделирование показателей рождаемости в СССР с применением любого из уравнений табл. 6.2 несколько менее успешно, чем на основе уравнений табл. 6.1: в то время как прогноз Джонса — Группа охватывает тренд актуальной рождаемости с 1897 до 1950-х гг., прогноз переоценивает ее показатель на последние десятилетия и тем самым менее полезен, чем прочие уравнения.

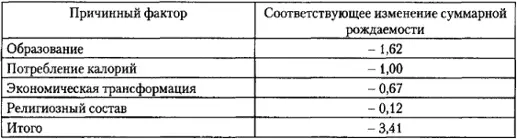

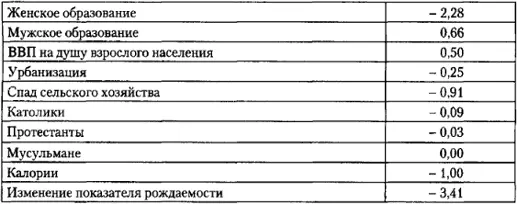

Так как уравнение 2 табл. 6.1 предоставляет существенные доказательства по значимости шульцевского «уравнения третьего мира» для СССР и поскольку более широкий набор переменных в «уравнении третьего мира» позволяет лучше воссоздать динамику рождаемости в стране, мы используем его для анализа причин падения рождаемости (см. табл. 6.3). За период 1928–1960 гг. суммарный показатель рождаемости упал на 3,41 пункта (с 6,47 до 3,07 ребенка на женщину). Повысившаяся образованность советского населения была важнейшим фактором, стоявшим за этим спадом, который вылился в цифру 1,62 ребенка на женщину. Улучшение питания и функционирования сельского хозяйства, увеличившие потребление калорий на человека и снизившие детскую смертность, привели к снижению рождаемости до 1 ребенка на женщину. Экономическая трансформация СССР снизила рождаемость еще сильнее, до 0,67. Изменения в религиозном составе населения, особенно сокращение числа католиков из-за религиозных гонений, включая смешение униатов с Русской православной церковью, внесло незначительный вклад в демографический переход. Очевидно, что ключевыми факторами, повлекшими уменьшение размера семьи и снижение темпов прироста населения, были образование, экономическое развитие и повышение уровня жизни.

Источники : значения независимых переменных для 1928 и 1960 гг. были подставлены в «уравнение третьего мира» для прогнозирования суммарного показателя рождаемости. Вычитая уравнения на эти даты, можно проанализировать изменения в суммарном показателе рождаемости по эффектам изменений в зависимости от каждой переменной. Изменения по всем переменным следующие:

В основной таблице образование представляет собой сумму цифр, указанных здесь для женского и мужского образования; экономическая трансформация — сумма ВВП на душу взрослого населения, урбанизации и спад сельского хозяйства; религиозная составляющая — сумма католиков, протестантов и мусульман.

В этом списке явно недостает фактора «контроль над рождаемостью». Шульц обнаружил, что ни программы по планированию семьи, ни цены на средства контроля рождаемости не имеют тесной связи с демографическим переходом, что верно и для СССР. Меры по контролю рождаемости здесь были примитивны, а политический курс далеко не всегда поддерживал аборты, хотя они широко применялись с 1954 г. (Джонс и Групп. 1987, 266–331; Блум. 1994, 133, 165–180). Маловажность контрацептивных технологий не столь удивительна в свете западного опыта, где демографическому переходу предшествовало изобретение современных средств контроля рождаемости. При этом брачный уровень рождаемости на Западе был ограничен на протяжении веков.

Советский Союз избежал демографического взрыва, состоявшегося в малоразвитых странах в XX в. Всплески численности населения были результатом падения смертности на фоне стабильно высокой рождаемости. Уровень обычной смертности упал и в СССР, однако рост населения сдерживали два фактора: спад рождаемости и избыточная смертность как результат коллективизации и войны. Не испытай советский народ потерь Второй мировой войны и коллективизации, он был бы куда более многочисленным — отчасти из-за того, что эти события также снизили рождаемость, препятствуя началу ее ответной волны, которая в обычной ситуации не дает подобным катастрофам надолго сократить население страны. Однако главным фактором, воспрепятствовавшим всплеску населения СССР, был ранний и быстрый демографический переход. Он был вызван получением женщинами образования, быстрым экономическим ростом, облегчившимся доступом к продуктам питания после того, как сельское хозяйство оправилось от коллективизации. Быстрое развитие и медленный прирост населения взаимно усиливали влияние друг друга. Если бы СССР пошел по другому пути, например провел бы индустриализацию и урбанизацию не так быстро, а образование распространялось медленнее и давало мужчинам преимущество перед женщинами, то рост населения был бы взрывным. К концу XX в. население страны составляло бы миллиард, как в Индии, где государство сдерживало темпы урбанизации, а большинство женщин и по сей день остаются неграмотными.

Глава седьмая. Уровень жизни

Для большинства стран однозначная цель индустриализации заключается в повышении уровня жизни населения. В гл. 3, проанализировав идеи Преображенского и Фельдмана, мы увидели, что они формируют согласованную модель, в рамках которой инвестирование в тяжелую промышленность ведет к увеличению выпуска потребительских товаров через наращивание мощностей по строительству фабрик, производящих эти товары. Построение теоретической модели показало, что в ближайшие десятилетия потребление значительно увеличится. Другими словами, тот факт, что Советский Союз сосредоточил свои ресурсы на тяжелой промышленности, еще не означает, что его интересовали только танки и сталь. Бухарин заявлял, что «у нас экономика существует для потребителя, а не потребитель для экономики» (цит.: Коэн. 1980, 173). Если бы идеи Преображенского и Фельдмана были реализованы на практике, этот лозунг мог стать реальностью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: