Роберт Аллен - От фермы к фабрике

- Название:От фермы к фабрике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российская политическая энциклопедия

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8243-1810-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Аллен - От фермы к фабрике краткое содержание

Robert С. Allen. Farm to factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Princeton University Press, 2003.

От фермы к фабрике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

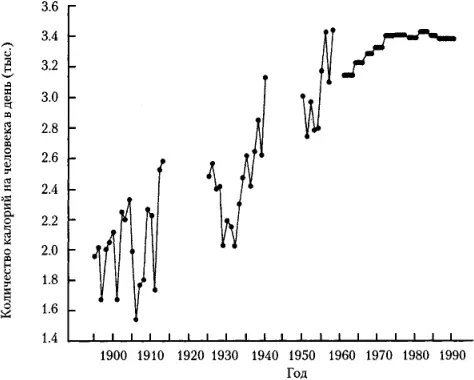

На графике 7.1 представлена доступность калорий на душу населения за период 1895–1989 гг. Налицо общая тенденция роста, однако следует выделить ряд периодов, важных с точки зрения настоящего анализа.

Источник : см. текст и Приложение С.

Первый период: 1895–1910 гг. В это время на душу населения в России приходится около 2100 калорий в день, что в целом типично для большинства бедных стран. При таком уровне всегда сохраняется опасность голода. Примечательно, что в 1906 и 1907 г. доступность продуктов ухудшалась, что вполне могло усугубить политическую нестабильность.

Второй период: годы перед Первой мировой войной и до разгара нэпа. В этот период доступное число калорий выросло до 2500 в день на человека. Ввиду недостатка информации по производству продуктов питания в период гражданской войны сложно выявить причины голода 1921 г. Хотя исследуемый интервал слишком мал для обобщений, судя по всему, сельское хозяйство функционировало в мирные 1912–1927 гг. лучше, чем в самом начале XX в.

Третий период: первая пятилетка. В 1929–1932 гг. доступность калорий вернулась к уровню 1895–1910 гг., чему было несколько причин. В 1929–1931 гг. государство увеличило объемы изымаемого зерна и нарастило его экспорт для закупки на вырученные средства станков (Дэвис, Харрисон и Уиткрофт. 1994, 290, 316) за счет доступности зерна для собственного населения. Начиная с 1930 г., по мере продвижения коллективизации, производство сельскохозяйственной продукции сокращается. При этом продовольственный вопрос осложняется массовым забоем лошадей. Поскольку лошадь потребляла количество зерна, равное потреблению двоих человек, то потеря 15 млн лошадей за 1929–1933 гг. высвободила его количество, достаточное для 30 млн человек. Тем не менее в 1932 г. спад производства продуктов питания оказался настолько масштабным, что доступность калорий упала почти по всем их источникам. Это событие совпало с голодом, но не стало его основной причиной. Доступность калорий на душу населения в 1932 г. (2022 калории на человека в день) была лишь немногим ниже, чем в 1929 г. (2030 калорий) или на протяжении значительной части предвоенного периода, когда голода не было. Как показывает Сен (1981), к голоду в основном приводит не ухудшение доступности пищи, а колебания цен и вмешательство властей. В рыночной экономике подобной причиной обычно служит рост цен на продовольственные товары относительно доходов населения. В Советском Союзе речь идет о конфликте между крестьянами и государством. В то время как в деревнях забивали скот, перестали сеять и собирать урожай, государство продолжало изымать зерно в тех же количествах, и крестьяне начали голодать.

Четвертый период: с 1933 по 1950-е гг. Ухудшение доступности продуктов питания в ходе второй пятилетки сменилось обратной тенденцией, и к концу 1930-х ситуация с питанием значительно улучшилась — доступность калорий достигла 2900 на человека в день. Этот показатель лучше, чем в южноазиатских странах в ходе «зеленой революции». Так, в Индии доступность пищи увеличилась с 1991 калорий на человека в день в 1961–1963 гг. до 2229 калорий в 1988–1990 гг., в Пакистане — с 1802 до 2280. Один из лучших результатов показала Индонезия, где этот уровень вырос с 1816 до 2605 калорий на человека в день (ФАО. 1991. Т. 45, 238). Очевидно, что в ходе Второй мировой войны ситуация с продовольствием в СССР была очень тяжелой, однако уже в начале 1950-х гг. возобновилась положительная тенденция конца 1930-х.

Последний важный период начался в конце 1950-х и продолжался до 1980-х гг. Примерно к 1970 г. доступность калорий на душу населения в день увеличилась почти до 3400 и стабилизировалась на этом уровне. Начиная с 1960 г. динамика доступности калорий в СССР в целом аналогична европейской, где этот показатель вырос с 3088 в 1961–1963 гг. до 3452 в 1988–1990 гг. (ФАО. 1991. Т. 45, 238).

Экономическое развитие предполагает, что население начинает потреблять больше продуктов питания. Так, Фогель (1991, 45) подсчитал, что средний француз в 1785 г. потреблял 2290 калорий в день, а англичанин в 1790 г. — 2700 калорий в день. Во Франции XVIII в. потребляли примерно столько же калорий, сколько в современной Южной Азии и России начала XX в. (более высокий показатель Англии XVIII в. является результатом аграрной революции Нового времени, открывшей путь для первой промышленной революции). К концу XX в. потребление калорий в Западной Европе достигло 3400 в день, такой же уровень наблюдался и в СССР. В это развитие внесли значимый вклад усилия советского народа середины и конца 1930-х гг. Итак, если исходить из критерия доступности калорий, в конце 1930-х уровень жизни повысился.

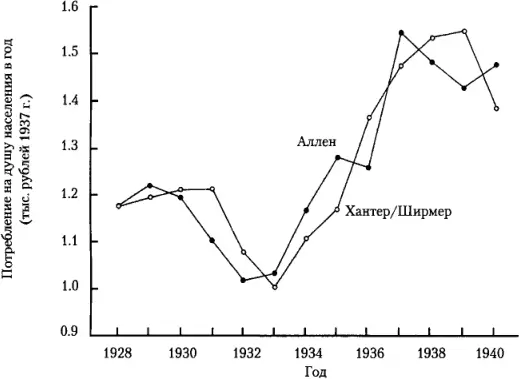

Безусловно, обеспечение населения продовольствием имеет большое значение. Однако люди также нуждаются в жилище, одежде и многих других товарах и услугах. Следовательно, делать какие-либо общие выводы об уровне жизни можно только в том случае, если оценить потребление в целом. Этот вопрос следует изучить более подробно, поскольку с момента выхода работы Бергсона в 1950-х гг. в распоряжении ученых оказалось много новой информации. Итоги проведенного мной анализа приведены на графике 7.2, где отображается динамика показателя потребления на душу населения за период 1928–1940 гг. В ходе первой пятилетки потребление упало, однако затем резко возросло, в конце 1930-х гг. на 22 % превысив показатель 1928 г. На этом графике также приведен перерасчет национального дохода СССР, по Хантеру и Ширмеру (1992). Хотя потребление не было ключевым объектом их анализа, а методы агрегирования отличаются от используемых в настоящей работе, авторы во многом опираются на те же данные по сельскохозяйственному и промышленному производству (не доступные Бергсону) и приходят к выводам, схожим с моими. Действительно, довольно сложно придерживаться пессимистической оценки Бергсона относительно объемов потребления в сталинский период в свете доступной сегодня информации.

Источник : мои вычисления приведены в тексте, также см.: Аллен. 1998с.; Хантер и Ширмер (1992, 41) приводят свои оценки потребления среди городского и сельского населения. Настоящий график получен путем суммирования оценок потребления и деления их на численность населения.

Однако дело не только в фактах; хотя расчеты Бергсона были подлинно пионерскими, в них использованы два спорных метода, серьезно повлиявших на результат. Уже их пересмотр ставит под вопрос пессимистические выводы ученого, не говоря о введении в анализ новых данных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: