Татьяна Кайко - Реальное долголетие и иллюзии бессмертия

- Название:Реальное долголетие и иллюзии бессмертия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларусь

- Год:1987

- Город:Минск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Кайко - Реальное долголетие и иллюзии бессмертия краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Реальное долголетие и иллюзии бессмертия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По мере накопления сведений об исчезнувших видах животных уже никого не могла удовлетворить богословская трактовка многообразия и приспособленности (целесообразности) живых существ типа: «Так создал бог в первую неделю существования Вселенной!» Ничего не объясняло и телеологическое толкование строения живых существ как стремление всего живого к совершенству, восходящее еще к Аристотелю, который считал, что строение живых организмов обусловлено целесообразностью происходящих в них изменений. Схоласт Фома Аквинский в XIII веке, поясняя учение Аристотеля, утверждал, что все вещи в природе стремятся к конечной цели — богу.

Наиболее полно телеологические взгляды, согласно которым все в природе совершается для некой конечной цели, были сформулированы французским натуралистом и философом Жаном Батистом Ламарком. Он впервые попытался изложить стройную теорию эволюции жизни на Земле в своей книге «Философия зоологии» (1809). На основании палеонтологических данных он обратил внимание на процесс изменения во времени от мельчайших организмов до сложнейших растений и животных. По его теории, каждая группа организмов представляет независимую линию развития, возникшую в результате самозарождения и последующего постоянного стремления к самосовершенствованию. Однако, выявив изменчивость организмов во времени, он считал, что видов остается столько, сколько создал их бог. Отсюда обращение Ламарка к «верховному творцу» как источнику «первого толчка», пустившего в ход «мировую машину». Ламарк не смог проникнуть в сущность эволюционного процесса, понять его механизм.

Лишь через 50 лет после выхода в свет книги Ламарка, 24 ноября 1859 года, появилась работа Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Она произвела на современников впечатление разорвавшейся бомбы. Ученый, сформулировав теорию эволюции живой природы, дал материалистическое истолкование органической целесообразности, доказал, что основным движущим началом эволюции является естественный отбор. Велика, но не безгранична сила наследственности, воспроизводящей формы предков из поколения в поколение. Из многообразных форм организмов условия внешней среды производят жесточайшую выбраковку в потомстве. Выживают наиболее приспособленные, целесообразные. Организмы с «нецелесообразным» для данных условий строением погибают в борьбе за существование — уничтожаются естественным отбором.

Дарвиновское эволюционное учение получило развитие благодаря дальнейшим научным открытиям. Уточнению многих его положений способствовали достижения генетики — науки о закономерностях наследования. Она дает представление о том, как изменяются формы жизни и образуются виды, то есть о механизме действия отбора в популяциях (совокупность особей данного вида) и его формообразующей роли в образовании видов.

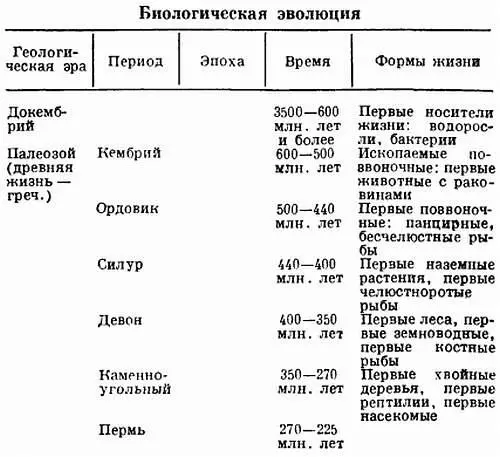

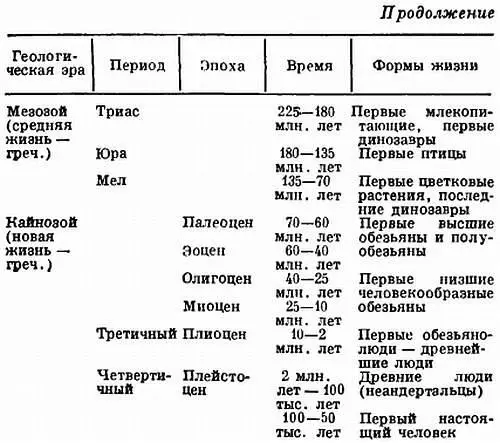

К середине XX века число описанных учеными видов и подвидов животных, растений и микроорганизмов превысило 2 миллиона. В сжатом виде эволюция жизни на Земле может быть представлена в таблице с соответствующей геологической периодизацией.

Человек занимает высшую ступень в эволюции животного мира. Способность мыслить, отличающая его от животных, приписывалась религией божественному промыслу, наделившему человека неким сверхъестественным началом — бессмертной душой. Научные же факты свидетельствуют о том, что сознание человека — результат деятельности его мозга. Способность к сознательной деятельности развилась у человека в процессе биологической, а затем и социальной эволюции, связанной с постепенным усложнением и развитием мозга как по размерам, так и по неврологической и функциональной сложности.

Этот процесс, по мнению Ш. Уошберна [15] Уошберн Ш. Эволюция человека//Эволюция. М., 1981. С. 223.

, длился примерно 10 миллионов лет. Более 4,5 миллиона лет назад от линии человекообразных предков отделилась ветвь, в результате развития которой сформировался человек современного вида.

На первых этапах масса его мозга нарастала очень незначительно, но еще медленнее изменялось сознание первых людей. Это находило отражение в поразительно малом усовершенствовании техники изготовления примитивнейших каменных орудий труда. Найденные в Африке остатки австралопитека (южная обезьяна) свидетельствуют о том, что примерно 4 миллиона лет назад этот представитель гоминид, судя по строению таза, имел вертикальное положение тела и передвигался на двух конечностях. Объем его мозга составлял в среднем 450 кубических сантиметров.

В 1891 году голландский врач Е. Дюбуа при раскопках очень древних геологических отложений (800 тысяч — 1 миллион лет) на острове Ява обнаружил костные останки существа, которое по ряду особенностей строения черепа напоминало обезьяну, но по некоторым, в частности, по объему мозга (около 900 кубических сантиметров) обнаруживало отдаленное сходство с человеком. Из-за этих особенностей существо назвали «обезьяночеловеком» — питекантропом и вплоть до недавнего времени считали древнейшим предком человека — связующим звеном между обезьяной и человеком в его эволюции.

Сенсационное открытие супругов Луиса и Мэри Лики в 1960 году значительно удревнило родословную человека благодаря тому, что после почти тридцатилетних раскопок в Олдувайском ущелье в Танзании ими были обнаружены кости еще более примитивного существа в геологических отложениях, датируемых в 2,6 миллиона лет. Но это маленькое (рост 122–140 см) существо могло изготовлять простейшие орудия из гальки, что отличало его от обезьян, не способных к целенаправленному систематическому изготовлению орудий. Поэтому оно получило название Homo habilis («человек умелый»). Объем его мозга едва превышал 600 кубических сантиметров. Позднее кости подобных существ были найдены в Кении и Эфиопии. Они имели еще более древний возраст.

Давайте попытаемся представить себе, как медленно шла эволюция древнейших людей. Для этого обратим внимание на то, что для увеличения мозга от 600 до 900 кубических сантиметров потребовалось около 2 миллионов лет. Это значит, что если временной интервал между поколениями составляет 25 лет, то сменилось 80 тысяч поколений. Питекантропы, синантропы были прямоходящими, по форме таза и походке похожие на современного человека. Хотя они и сохраняли примитивные черты в строении лицевого и мозгового отделов черепа, мозг их значительно усовершенствовался. Объем черепной коробки у некоторых из них уже приближался к значениям, средним для современного человека. Однако техника изготовления орудий, называемая (по месту первой находки) ашельской культурой, прогрессировала незначительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: