Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Происхождение мейоза и полового размножения требует взаимодействия между разными штаммами такого лизогенного вируса. Два штамма, достаточно разных, чтобы опознавать друг друга как «чужих», но еще с одинаковой системой сегрегации, могли вызывать слияние мембран своих клеток с последующей репликацией обоих вирусных геномов. Однотипные центромеры и центромер-связывающие белки приводили к тому, что все четыре генома оказывались склеенными вместе по центромерам. Рекомбинационные белки, необходимые для достройки концов линейной вирусной ДНК, могли в этот момент вызывать рекомбинации между геномами разных штаммов, аналогичные кроссинговеру. Деление хозяйской клетки приводило к разделению вирусных геномов по два в каждую дочернюю клетку, они оставались связанными по центромере и не реплицировались. Второе деление клетки-хозяина окончательно разделяло вирусные геномы и разрешало их репликацию. Естественный отбор мог закрепить такое поведение, потому что рекомбинация между двумя вирусными геномами в одной клетке позволяет им избавиться от вредных мутаций. Нечто подобное показано для вирусов с ультрафиолетовыми повреждениями после дезинфекции: при заражении одной клетки несколькими поврежденными вирусами одного вида из их геномов собирается один работоспособный, и происходит его успешное размножение (Barry, 1961).

Итак, вирусная теория происхождения ядра лучше других объясняет такие особенности эукариот, как кэпирование мРНК, отсутствие оперонов и митоз. Она объясняет также происхождение систем слияния мембран и отшнуровки мембранных пузырьков. Серьезными доказательствами в ее пользу могут стать:

• обнаружение среди вирусов архей близких родственников крупных ДНК-вирусов эукариот;

• обнаружение у архейных вирусов системы кэпов;

• находка родственных белков мейоза у вирусов.

К сожалению, архейные вирусы пока изучены очень слабо.

Участие вируса в симбиозе, давшем начало эукариотам, снимает многие проблемы взаимодействия архейного и бактериального геномов в одной клетке и защиты от попадания чужеродной ДНК при фагоцитозе. Вирусы, и особенно крупные ДНК-вирусы, обладают изощренными механизмами для манипуляции чужими генетическими системами. Благодаря транскрипции внутри вирусной частицы и наличию кэпов матричных РНК вирус мог поддерживать функционирование зараженной клетки, несмотря на мощный поток чужих генов из фагоцитированных бактерий.

К сожалению, мы не знаем, как примирить вирусную теорию с другими версиями происхождения ядра. В рамках вирусной теории, например, с одной стороны, трудно объяснить, почему синтез инозитол-фосфатов происходит в ядре, или связь митохондрий с ЭР. С другой стороны, кэпы матричных РНК, распад оперонов и происхождение новых ДНК-полимераз трудно объяснить без участия вирусов. Скорее всего, со временем будет создан сценарий появления эукариот, который объединит сильные стороны этих теорий.

Дальнейшая эволюция эукариот

После установления симбиоза с митохондриями первые эукариоты стали высокоэффективными хищниками: аэробное дыхание повышает эффективность использования пищи почти в 20 раз по сравнению с гликолизом. Они вышли на поверхность мата и стали поедать цианобактерии. Иногда эукариоты не переваривали съеденные клетки цианобактерий, а оставляли их жить внутри пищеварительной вакуоли и потребляли только выделяемые ими сахара. Такие цианобактерии дали начало второму типу симбиотических органелл – хлоропластам. Эукариоты, приручившие цианобактерий, дали начало трем современным группам водорослей: зеленым, красным и глаукофитовым. Хлоропласты всех этих водорослей покрыты двумя мембранами: внешней – из пищеварительной вакуоли хозяина и внутренней – из клеточной мембраны симбионта. Этот симбиоз называется первичным.

Водоросли больше не нуждались в питании фагоцитозом и ушли из бактериального мата в толщу океана, другие же продолжили питаться бактериями. В дальнейшем среди эукариот появились крупные хищные формы, такие как инфузории, приспособившиеся к питанию другими эукариотами, в первую очередь водорослями. Они вместе со своей добычей составили новую экосистему открытого моря, независимую от занявших мелководья бактериальных матов.

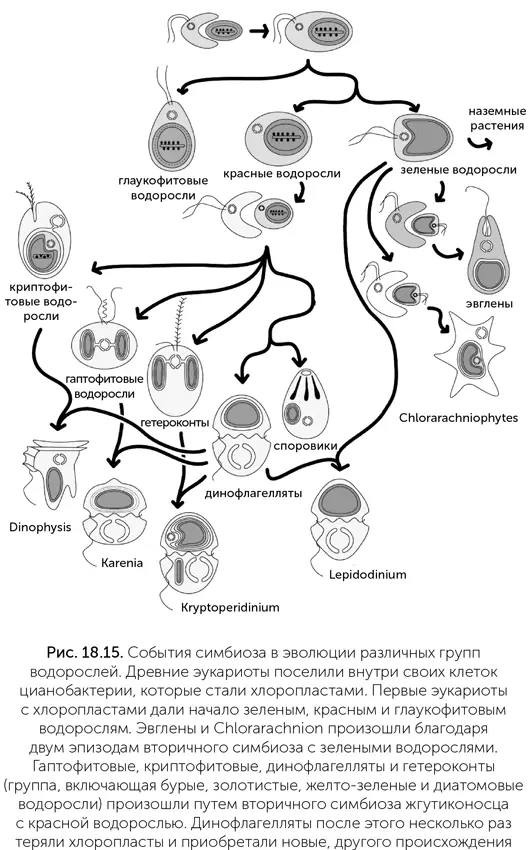

Эукариоты легко заводят внутриклеточные симбиотические бактерии и подчиняют их себе. Так альфа-протеобактерии стали митохондриями, затем цианобактерии – хлоропластами. И в дальнейшем всякий раз, когда эукариотам требовался какой-нибудь новый биохимический путь, они брали на работу бактерий, уже владеющих им. Так, десятки групп глубоководных животных независимо приручили хемосинтетические бактерии, окисляющие сероводород или метан. Фиксация азота, разложение целлюлозы, синтез витаминов и многое другое эукариоты получают благодаря симбиотическим бактериям. Более того, эукариоты способны вступать в эндосимбиоз с другими эукариотами. Многие группы водорослей возникли в результате вторичного симбиоза, когда в роли хозяев выступали хищные амебы и жгутиконосцы, а симбионтами становились зеленые и красные водоросли (рис. 18.15). При таком симбиозе клетки водорослей дегенерируют, и от них могут остаться только хлоропласт и одна-две дополнительные мембраны. Например, хлоропласты амебы Chlorarachnion происходят от зеленых водорослей. Эти хлоропласты покрыты четырьмя мембранами (две мембраны хлоропласта зеленой водоросли, клеточная мембрана зеленой водоросли и пищеварительная вакуоль амебы). Между второй и третьей мембранами находится нуклеоморф – маленький остаток ядра зеленой водоросли с тремя хромосомами, несущими около 280 генов. Эвгленовые хлоропласты тоже происходят от зеленых водорослей, но дегенерация зашла дальше: нуклеоморфа нет, а из четырех мембран осталось три.

Другой хищный жгутиконосец приручил красную водоросль. Его потомки дали начало бурым, золотистым, диатомовым, криптофитовым, гаптофитовым водорослям и динофлагеллятам. Хлоропласты всех этих водорослей имеют три или четыре мембраны. У криптофитовых хлоропласты содержат нуклеоморф, как у Chlorarachnion . Многие группы динофлагеллятов, даже получив фотосинтезирующих симбионтов, возвращались к хищничеству или переходили к паразитизму.

От последних произошли споровики – группа одноклеточных, к которым относится возбудитель малярии. Предки споровиков, как и ряд других водорослей, перенесли в хлоропласт синтез липидов. Поэтому, отказавшись от фотосинтеза, потерять хлоропласт полностью они не смогли. Даже у малярийного плазмодия, предки которого сотни миллионов лет были паразитами, сохраняется апикопласт – маленький, покрытый четырьмя мембранами бесцветный остаток хлоропласта со своей кольцевой ДНК.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: