Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

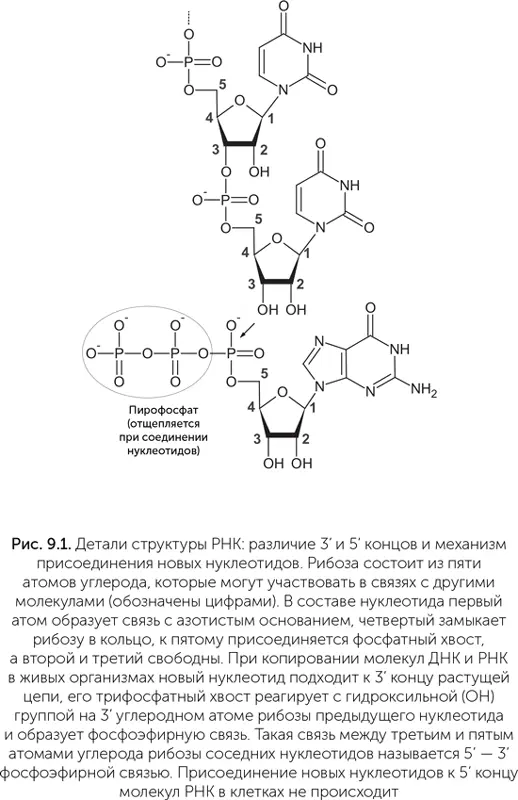

РНК можно получить из простых, неактивированных нуклеотидов, таких как аденозин-монофосфат. В этом случае нужен тот или иной внешний источник энергии. Например, на поверхности глины при ультрафиолетовом облучении нуклеотид-монофосфаты соединяются в короткие цепочки РНК, состоящие из четырех-шести звеньев. Превращение энергии света в химические связи в этом случае осуществляется с помощью глины: можно сначала облучить УФ влажную глину, а потом в темноте добавить нуклеотиды, и получатся короткие РНК (Otroshchenko et al., 2009).

Тепловая энергия тоже может помочь. Например, при впрыскивании тонкой струйки нагретого до 100 °C раствора нуклеотидов в ледяную воду часть их соединяется по два и по три (Ogasawara et al., 2000). Наконец, самые длинные РНК получаются при упаривании раствора нуклеотидов с липидами – жироподобными веществами, образующими клеточные мембраны (Rajamani et al., 2008). В этих условиях при нагревании липидно-нуклеотидного осадка до 70–90 °C образуются молекулы РНК со средней длиной около 50 нуклеотидов, а при максимальной температуре – свыше 100 нуклеотидов. Липиды в высыхающем растворе образуют плоские слои и тонкие длинные цилиндры, внутри которых нуклеотиды накапливаются в высокой концентрации и почти без воды. В отличие от нагреваемых сухих смесей, в липидных слоях нуклеотиды упорядоченно расположены один за другим и сохраняют некоторую подвижность. Все это очень облегчает соединение нуклеотидов в длинные молекулы РНК.

РНК копирует себя: проблемы и ограничения

Попытки найти рибозим-полимеразу, которая могла бы возникнуть при случайной полимеризации нуклеотидов, до сих пор не увенчались убедительным успехом. В экспериментах были получены относительно эффективные полимеразы: среди рибозимов, работающих в водном растворе при комнатной температуре, лучшим на сегодня является tC9 (Wochner et al., 2011). Этот рибозим способен удлинять короткую РНК-затравку на 95 звеньев-нуклеотидов. Этого категорически недостаточно для самокопирования: сам tC9 имеет длину около 200 нуклеотидов, удлинение затравки на 95 нуклеотидов занимает более суток, а высокая концентрация магния, необходимая для работы tC9, приводит к его постепенному разрушению. Есть варианты условий, в которых эффективность таких рибозимов возрастает. Например, Джеймс Атуотер исследовал работу рибозимов во льду – в тонких прослойках жидкости между ледяными кристаллами. Начав с tC9, он получил его холодоустойчивую разновидность tC9Y, работающую на морозе до –19 °С. При оптимальной температуре –7 °C tC9Y присоединяет к затравке до 206 нуклеотидов за 60 часов, причем разрушение самого рибозима ионами магния сильно уменьшилось по сравнению с комнатной температурой (Attwater et al., 2013).

Опыты с рибозимами-полимеразами показали, что на этом пути есть несколько трудноразрешимых проблем. Во-первых, сколько-нибудь эффективные рибозимы-полимеразы отличаются большой длиной, до 200 нуклеотидов, следовательно, их самопроизвольное возникновение без участия дарвиновского отбора очень маловероятно. Евгений Кунин в своей замечательной книге «Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции» приводит расчеты, согласно которым для случайного образования такой молекулы с трудом хватает количества планет и времени существования видимой части Вселенной, содержащей миллионы галактик. Дарвиновская эволюция могла бы многократно ускорить появление сложного рибозима, но для нее необходим хоть как-то работающий механизм копирования.

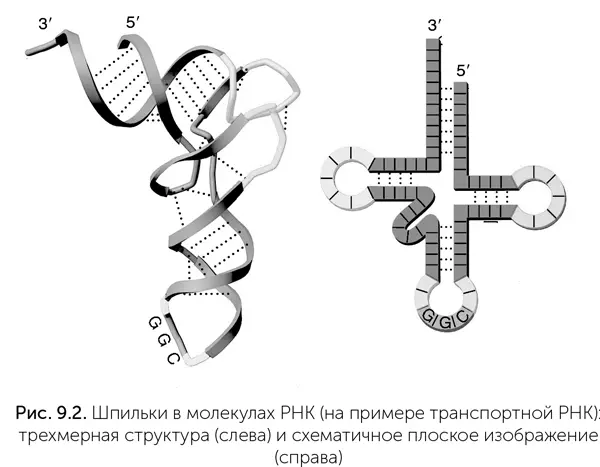

Во-вторых, для этих рибозимов не все РНК-матрицы одинаково хороши. Лучше всего копируются те РНК, которые не образуют устойчивых внутримолекулярных двуспиральных участков (они называются шпильками, см. рис. 9.2). Однако все рибозимы, наоборот, содержат много устойчивых шпилек, поэтому tC9Y не может создать собственную копию.

В-третьих, рибозимы-полимеразы имеют недостаточную точность. Чтобы копируемая последовательность РНК или ДНК могла как-то эволюционировать под действием отбора, число ошибок должно быть меньше одной на одну копию – такое условие называется «предел Эйгена» в честь биофизика Манфреда Эйгена, доказавшего это в 1971 году (Eigen M., 1971). Если ошибок больше, то естественный отбор не справится даже с сохранением имеющейся генетической информации, не говоря уже о создании новой. Копирование всех бактериальных и вирусных геномов происходит именно с такой точностью. Большие геномы высших животных и растений формально не проходят предел Эйгена (например, в геноме человека размером около 3 000 000 000 нуклеотидов происходит около 30 мутаций за поколение), но поскольку большая часть нашего генома ничего не кодирует, то мутации в ней не влияют на жизнеспособность. Для tC9Y частота ошибок составляет около 2 %, т. е. при копировании РНК длиной 200 нуклеотидов он совершает в среднем 4 ошибки. При копировании самого себя с такой точностью рибозим будет разрушен мутациями за несколько поколений, несмотря на действие отбора.

В-четвертых, все известные рибозимы-полимеразы нуждаются в затравке, или праймере – коротком фрагменте РНК, который комплементарно связывается с РНК-матрицей, образуя двуспиральный участок, и будет дальше удлиняться путем присоединения нуклеотидов по одному. Эти затравки должны откуда-то браться. В современных клетках при копировании ДНК-геномов затравки делает специальный фермент, праймаза, родственный полимеразам. Эксперименты с этими ферментами показали, что совместить функции праймазы и полимеразы в одной молекуле очень сложно – хорошая праймаза делает много ошибок при удлинении затравки. Клеточные РНК-полимеразы, работающие в транскрипции (делающие РНК на матрице ДНК), обходятся без внешних затравок, но дорогой ценой – более 90 % РНК, которые они начинают синтезировать, обрываются на первых 5–10 нуклеотидах. Древний рибозим, который был не столь совершенным, как современные белковые ферменты, вряд ли смог бы копировать РНК без затравок. Бывают, правда, ситуации, когда молекула ДНК или РНК может выступать в качестве затравки для копирования самой себя. Например, при репликации способом «катящегося кольца» у некоторых вирусов двунитевой кольцевой ДНК-геном разрезается по одной цепи. ДНК-полимераза начинает удлинять один конец разрезанной нити, вытесняя другой, и совершает много оборотов по кольцу без перерыва. Однако кольцевую РНК трудно сложить в структуры, необходимые для рибозимов, и возникает необходимость в разрезании колец в определенном месте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: