Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Название:Происхождение жизни. От туманности до клетки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Альпина

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-4350-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Никитин - Происхождение жизни. От туманности до клетки краткое содержание

Происхождение жизни. От туманности до клетки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

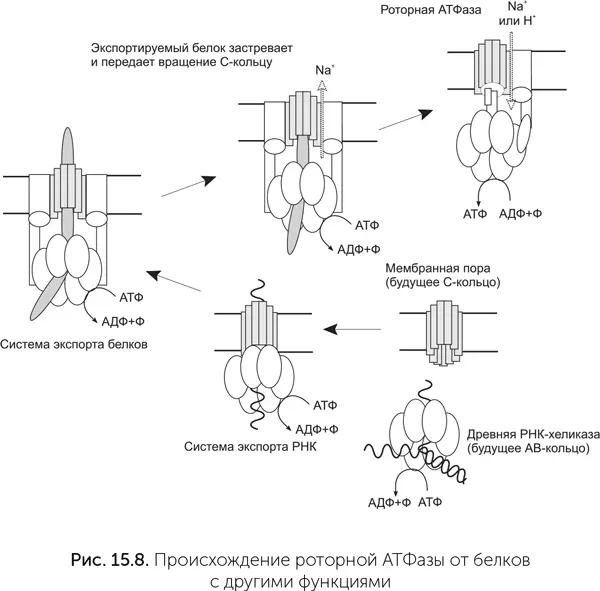

Роторные мембранные АТФазы делятся на два семейства: F и A/V. F-семейство характерно для бактерий, A/V – для архей. У организмов с клеточными ядрами, таких как животные и растения, роторные АТФазы обоих семейств встречаются в разных частях одной клетки. F-АТФазы у них обычно находятся в митохондриях, а A/V – в лизосомах и других однослойных мембранных пузырьках. Два семейства АТФаз похожи по набору субъединиц. Большинство субъединиц АТФазы одного семейства похожи и родственны аналогичным субъединицам другого семейства. Исключением является стержень ротора. Между стержнями F и A/V семейств АТФаз нет ничего общего. Поскольку стержень необходим для передачи вращения между С-кольцом и АВ-кольцом, т. е. для сопряжения ионного транспорта с синтезом АТФ, это означает, что общий предок F и A/V АТФаз мог и не быть ион-движущей АТФазой. Не исключено, что два семейства АТФаз возникли независимо из системы секреции белков, когда выделяемый белок застревал в ней и начинал передавать вращение.

Натриевая и протонная энергетика

У ряда бактерий и архей мембранные АТФазы впускают в клетку не протоны, а ионы натрия. Соответственно, у них комплексы дыхательной цепи откачивают наружу натрий вместо протонов, мембранные транспортеры и жгутики тоже работают на натрии. Первые открытые обладатели натриевой энергетики обитают в экстремальных условиях: при высокой температуре или в сильнощелочной среде, и замена протонов на натрий выглядит хорошей адаптацией к этим условиям. Однако позже были открыты бактерии с натриевой энергетикой в самых разных экологических нишах, включая морскую воду и кишечник животных. Некоторые бактерии имеют и натриевую, и протонную АТФазу, два типа комплексов электрон-транспортной цепи и в разных условиях могут переключаться между натриевой и протонной энергетикой.

На филогенетическом дереве АТФаз оказывается, что натрий-специфические ферменты занимают самые нижние ветви в обоих семействах, что указывает на их древность.

Второй аргумент в пользу древности натриевой энергетики – устройство ион-связывающих сайтов С-субъединиц. Каждый натриевый сайт образован пятью аминокислотами, атомы кислорода которых точно окружают ион натрия, заменяя молекулы воды в его гидратной оболочке. Протонные сайты же устроены очень по-разному и похожи на поврежденные мутациями варианты натриевого сайта. Причем варианты протонных сайтов хорошо согласуются с отдельными ветвями протонных АТФаз на дереве (Mulkidjanian et al., 2008).

Третий аргумент вытекает из гипотезы происхождения АТФазы на базе системы секреции. Мембранные С-субъединицы системы секреции тоже связаны друг с другом ионами натрия.

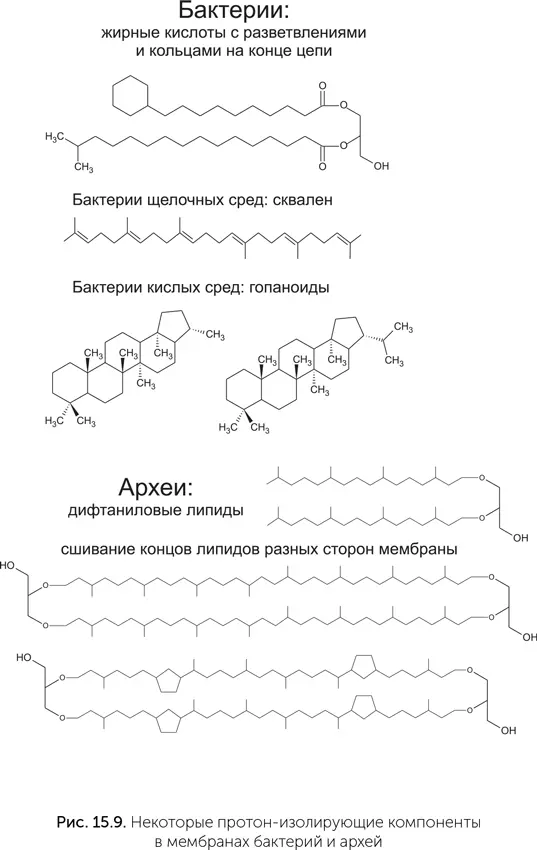

Четвертый аргумент связан с мембранными липидами. Дело в том, что мембраны из описанных в начале главы липидов, как у бактерий, так и у архей, не способны удерживать протонный градиент; протоны просачиваются через них, рассеивая энергию в тепло. Зато такие мембраны вполне герметичны для ионов натрия. Чтобы сделать мембраны герметичными для протонов, бактерии и археи добавляют в них разные специальные липиды (рис. 15.9) (Haines, 2001).

Наиболее распространены у бактерий дополнительные липиды с разветвленными концами жирных кислот. У некоторых бактерий, живущих при особо высокой температуре, таких как Bacillus acidocaldarius, на концах жирных кислот находятся еще более объемные циклогексановые кольца.

Многие группы алкалифильных (живущих в щелочных условиях) бактерий содержат в мембранах терпеновый углеводород сквален. Ацидофильные бактерии, живущие в сильнокислой среде (pH ниже 1), используют плоские циклические терпены – гопаноиды, отдаленно напоминающие стеролы эукариот. Наконец, у архей для создания протононепроницаемых мембран в дело идут дифтаниловые липиды – продукты восстановления двойных связей в обычных терпеновых липидах; кроме того, концы гидрофобных хвостов липидов двух сторон мембраны могут химически сшиваться. Проще предположить, что сначала у прокариот существовали более простые по составу мембраны, а протононепроницаемость возникла позже. Протонный энергетический цикл имеет важное преимущество по сравнению с натриевым: перенос протонов через мембрану легко сопрягается почти с любой окислительно-восстановительной реакцией. Протон-движущие комплексы электрон-транспортной цепи гораздо разнообразнее, чем натриевые. Натриевые электрон-транспортные цепи не работают, например, с молекулярным кислородом. Зато существуют не окислительно-восстановительные натриевые насосы, например пирофосфатазные и декарбоксилазные, что означает возможность мембранной энергетики без электрон-траспортных цепей.

Устройство электрон-транспортных цепей

Процесс, который биохимики называют «электронный транспорт», представляет собой упорядоченное движение электронов от молекул-восстановителей к молекулам-окислителям. Физик назвал бы это проще: «электрический ток». Мембранные электрохимические процессы в клетках отличаются от электрических явлений неживой природы тем, что в клетках переплетаются два разных электрических тока: ионный и электронный. Для ионов вода – проводник, а мембрана – изолятор, ионные токи направлены поперек мембраны через белковые молекулы. Путь электронов сложнее.

Привычный нам электрический ток – это движение электронов в металлических проводниках и полупроводниковых кристаллах. В клетках нет металлических проводов, но есть молекулы, выполняющие их функцию внутри больших белковых комплексов. Один из двух типов биологических «проводов» строится из гемов – плоских квадратных молекул с богатой системой двойных связей с атомом железа в центре (рис. 15.10). Гем известен в первую очередь как связывающая кислород «деталь» белка гемоглобина, придающая красный цвет нашей крови. Но в клетках есть множество видов других гем-содержащих белков, цитохромов, которые участвуют в переносе электронов. Цитохромы в составе комплексов электрон-транспортных цепей содержат по несколько гемов, прилегающих друг к другу краями. Цепочка гемов проводит электрический ток за счет подвижных электронов в двойных связях молекул. Ближайшим искусственным аналогом такого проводника является графен (слой графита толщиной в один атом). Второй тип внутрибелковых проводов строится из железосерных кластеров, обычно 4Fe-4S, которые подобны наночастицам полупроводящего минерала пирита (FeS 2).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: