Джей Берресон - Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир

- Название:Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-45962-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джей Берресон - Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир краткое содержание

Авторы рисуют портреты семнадцати молекул, оказавших и оказывающих самое значительное влияние на нас и нашу планету.

Пуговицы Наполеона. Семнадцать молекул, которые изменили мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

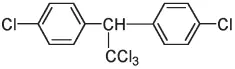

Сначала лучшим средством для борьбы с комарами считали ДДТ, который препятствует физиологическим процессам, специфическим для нервной системы насекомых. По этой причине ДДТ не является токсичным для других животных (в тех концентрациях, в которых он используются в качестве инсектицида), но смертелен для насекомых. Летальная доза для человека составляет тридцать граммов. Это достаточно много. О случаях гибели людей от ДДТ неизвестно.

Молекула ДДТ

Благодаря целому ряду факторов, в числе которых совершенствование системы здравоохранения, улучшение качества жилищных условий, сокращение численности сельского населения, проведение ирригационных мероприятий и широкая доступность противомалярийных препаратов, в начале XX века в Западной Европе и в Северной Африке заболеваемость малярией резко сократилась. Применение ДДТ стало последним этапом в ликвидации малярии в этих районах. В 1955 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала проводить активные мероприятия по применению ДДТ в других частях света.

В момент начала мероприятий по распылению ДДТ в малярийных районах на Земле жило около 1,8 миллиарда человек. К 1969 году опасность заражения малярией примерно для 40 % из них была устранена. Некоторые страны достигли феноменальных результатов: так, в Греции в 1947 году было зарегистрировано два миллиона случаев заболевания, а в 1972 году — всего семь. ДДТ можно смело назвать молекулой, которая в наибольшей степени способствовала росту экономического благосостояния Греции во второй половине XX века. В Индии до начала применения ДДТ в 1953 году ежегодное число случаев малярии оценивалось в семьдесят пять миллионов, а к 1968 году оно сократилось до трехсот тысяч. И подобные результаты были достигнуты во всем мире. Нет ничего удивительного в том, что ДДТ считали чудодейственной молекулой. В 1975 году ВОЗ объявила Европу свободной от малярии.

ДДТ является инсектицидом длительного действия, поэтому применять его нужно было всего два раза в год, или даже один раз в год — там, где малярия являлась сезонным заболеванием. ДДТ наносили на внутренние стены жилых помещений, где самки малярийных комаров ждут ночи. Препарат оставался в том месте, куда его наносили, и, по-видимому, практически не попадал в пищевую цепь. Вещество это было недорогим и, как казалось тогда, нетоксичным для других организмов. Способность ДДТ накапливаться в тканях животных была обнаружена позднее. И только тогда стала понятна вся опасность чрезмерного применения инсектицидов, приводящего к нарушению экологического равновесия и новым неожиданным проблемам.

Хотя сначала казалось, что крестовый поход ВОЗ против малярии ведет к полному избавлению от этой болезни, по целому ряду причин достичь этой цели оказалось труднее, чем предполагалось. Среди этих причин — появление устойчивых к действию ДДТ комаров, общий рост человеческой популяции, изменение экологической ситуации и уменьшение числа видов животных, питающихся комарами и их личинками, войны, природные катаклизмы, проблемы системы здравоохранения, а также появление штаммов плазмодия, устойчивых к действию противомалярийных препаратов. В начале 70-х годов ВОЗ уже не ставила перед собой задачу искоренения малярии, а просто пыталась держать ее распространение под контролем.

Если понятие “мода” применимо к молекулам, то можно сказать, что в развитых странах ДДТ полностью вышел из моды. Теперь даже название этой молекулы звучит зловеще. Применение этого инсектицида во многих странах запрещено, но не стоит забывать, что он спас около пятидесяти миллионов человеческих жизней. Угрозы смерти от малярии в большинстве развитых стран мира уже нет (в значительной степени благодаря ДДТ), чего, к сожалению, нельзя сказать о странах, расположенных в малярийных регионах.

Гемоглобин: природная защита

Люди, живущие в районах широкого распространения малярии, обычно не в состоянии покупать инсектициды для уничтожения комаров или синтетические аналоги хинина, которыми запасаются западные туристы. Однако сама природа изобрела для этих людей определенную форму защиты. Не менее четверти жителей стран Африки к югу от Сахары имеют определенный вариант гена, который предрасполагает к развитию крайне неприятного заболевания, называемого серповидно-клеточной анемией. Если оба родителя несут этот вариант гена, их ребенок будет болен с вероятностью 25 % (у него будут две копии этого варианта гена), с вероятностью 50 % у него будет одна копия такого варианта гена (он будет носителем гена серповидно-клеточной анемии) и с вероятностью 25 % он будет здоров (у него не будет ни одной копии этого варианта гена).

Красные кровяные клетки (эритроциты) здорового человека имеют округлую форму и достаточно упругие, что позволяет им проникать в капилляры человеческого тела. Однако у больных серповидно-клеточной анемией около половины всех эритроцитов жесткие и вытянутые — имеют форму серпа или полумесяца. Такие клетки с трудом проходят через капилляры, блокируют их и оставляют ткани и жизненно важные органы без питания и кислорода. Это вызывает сильную боль и может привести к окончательной потере функциональности органа. В организме серповидные клетки уничтожаются быстрее, чем нормальные, в результате чего происходит общее снижение количества эритроцитов, что и является причиной анемии.

До недавнего времени больные серповидно-клеточной анемией умирали в детстве в результате нарушения работы сердца, печени и почек, различных инфекций и инсульта. Сегодня эта болезнь по-прежнему неизлечима, но врачи научились контролировать прогрессирование болезни, так что больные живут дольше и меньше страдают. У людей с единственной копией гена серповидно-клеточной анемии в крови могут появляться серповидные эритроциты, но обычно их количество невелико, так что они не мешают нормальной циркуляции крови.

Интересно, что носители гена серповидно-клеточной анемии в виде “компенсации” получили от природы определенную степень защищенности от малярии. В ходе эволюции ген серповидно-клеточной анемии стал преимуществом для людей, живущих в областях распространения малярии. Тот, кто унаследовал ген серповидно-клеточной анемии от обоих родителей, умирал в раннем возрасте. Тот, кто такого гена не унаследовал ни от одного из родителей, с большой вероятностью погибал от малярии, причем также в детском возрасте. Однако тот, кто получал этот ген в наследство лишь от одного из родителей, был защищен от малярии и не был болен серповидно-клеточной анемией, так что мог дожить до репродуктивного возраста. Поэтому носительство гена серповидно-клеточной анемии не только сохранялось в популяции, но его частота увеличивалась. В тех местах, где малярии не было, этот наследственный признак не давал преимущества и исчезал. Тот факт, что американские индейцы не имеют аномального гемоглобина, доказывает, что до Колумба малярии на американском континенте не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: