Мерлин Шелдрейк - Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее

- Название:Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-122572-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мерлин Шелдрейк - Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее краткое содержание

Талантливый молодой биолог Мерлин Шелдрейк переворачивает мир с ног на голову: он приглашает читателя взглянуть на него с позиции дрожжей, псилоцибиновых грибов, грибов-паразитов и паутины мицелия, которая простирается на многие километры под поверхностью земли (что делает грибы самыми большими живыми организмами на планете). Открывающаяся грибная сущность заставляет пересмотреть наши взгляды на индивидуальность и разум, ведь грибы, как выясняется, – повелители метаболизма, создатели почв и ключевые игроки во множестве естественных процессов. Они способны изменять наше сознание, врачевать тела и даже обратить нависшую над нами экологическую катастрофу. Эти организмы переворачивают наше понимание самой жизни на Земле.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1950-е годы нобелевский лауреат, биофизик Макс Дельбрюк заинтересовался сенсорным поведением. В качестве модельного организма он выбрал фикомицес Блексли, Phycomyces blakesleeanus . Дельбрюк был очарован замечательными перцептивными способностями этой «особи». Его спороносные структуры (на деле – гигантские вертикальные гифы) чувствительны к свету примерно настолько же, что и человеческий глаз, и, подобно ему, адаптируются к его интенсивности. Они способны уловить слабый свет, исходящий от всего лишь одной звезды, и могут быть «ослеплены» ярким дневным солнечным светом. Растения реагируют на уровень освещения в сотни раз интенсивнее.

В конце научной карьеры Дельбрюк выражал убеждение, что этот фикомицес – «самый умный» из более простых многоклеточных [14] Гифы фикомицесов не имеют перегородок. То есть их мицелий – одна многоядерная клетка, считать его многоклеточным ошибочно. – Прим. науч. ред.

организмов. Кроме своей великолепной чувствительности к прикосновению – фикомицес предпочитает расти, когда скорость ветра не превышает 1 см/с, или 0,036 км/ч, – этот гриб способен улавливать присутствие объектов поблизости. Это явление называется реакцией избегания. Несмотря на десятилетия кропотливых исследований, механизм такого поведения остается загадкой. Объекты, находящиеся в пределах нескольких миллиметров от фикомицеса, заставляют спороносные структуры гриба отклоняться, хотя и не касаются его. Каков бы ни был объект – прозрачный или матовый, гладкий или шероховатый, – спорангиеносец фикомицеса начинает уходить от него примерно через две минуты после обнаружения. Воздействие электромагнитных полей, влажности, механических факторов и температуры ученые исключили. Некоторые исследователи предполагают, что фикомицес использует летучий химический сигнал, отклоняющийся и обходящий препятствие под воздействием слабых воздушных потоков, но это еще предстоит доказать.

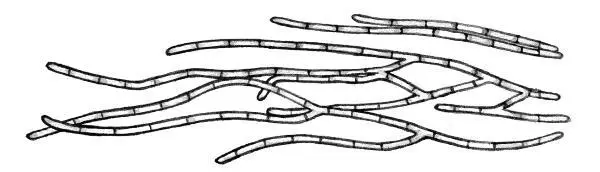

Хотя фикомицесы – чрезвычайно чувствительный вид, есть еще много грибов, способных чувствовать и реагировать на свет (его направление, силу или цвет), температуру, влажность, запас питательных веществ, токсины и электрические поля. Подобно растениям, грибы могут «видеть» цвета всего спектра с помощью рецепторов, чувствительных к синему свету и, в отличие от растений, к красному свету; у грибов также имеются опсины (светочувствительные пигменты), присутствующие в колбочках и палочках глаз животных. Гифы могут также ощущать текстуру поверхностей: по данным исследования, молодые гифы грибка, вызывающего ржавчину фасоли, умеют «нащупывать» канавки глубиной в половину микрометра (это в три раза мельче углубления между лазерными дорожками компакт-диска) на искусственных поверхностях. Когда гифы соединяются, чтобы образовать плодовое тело гриба, они обретают чрезвычайную чувствительность к силе тяжести. И, как мы уже убедились, грибы используют бесчисленное множество каналов химической связи с другими организмами и друг с другом: когда они соединяются или вступают в половые связи, гифы отличают «себя» от «других», а также от разновидностей «других».

Грибы «варятся» в океане сенсорной информации. И каким-то образом гифы – направляемые кончиками – способны интегрировать многочисленные потоки данных и определять подходящую траекторию для роста. Люди, подобно большинству животных, используют мозг для интеграции сенсорных данных и принятия оптимальных решений. Стало быть, нам итересно локализовать такую интеграцию в организме. Мы хотим ответить на вопрос «где? » , но если мы имеем дело с растениями и грибами, этот вопрос, вернее всего, останется без ответа. Грибницы и растения состоят из разных частей, но среди них нет уникальных. Там всего понемногу. Но как же тогда потоки сенсорной информации сливаются внутри грибницы? Как организмы, не имеющие мозга, сочетают ощущение и действие?

Ботаники пытались решить этот вопрос больше ста лет. В 1880 году Чарлз Дарвин и его сын Френсис опубликовали книгу «Движения растений ». В заключительном разделе авторы предполагают, что так как кончики корней определяют траекторию роста, именно там интегрируются сигналы от разных частей организма. Кончики корней, писали отец и сын Дарвины, ведут себя «как мозг какого-нибудь низшего животного, <���…> принимая сигналы от сенсорных органов и управляя несколькими движениями». Предположение Дарвинов вошло в обиход, но оно, мягко говоря, противоречиво. Не потому, что их наблюдения когда-либо оспаривались: понятно, что кончики действительно направляют движение корней, так же как верхушки растений направляют движение ростков над землей. Но что смущает ботаников, так это использование слова мозг . Некоторые из них считают, что такая постановка вопроса может привести нас к более полному пониманию жизни растений. Другим кажется нелепостью предполагать, что растения могут обладать органом, хоть сколько-то напоминающим мозг.

В каком-то смысле слово «мозг» не совсем точное. Основная идея отца и сына Дарвинов состояла в том, что кончики – которые направляют корни под землей и ростки растений над ней – должны быть средоточием потоков информации, местом интеграции сенсорики и моторики, где определяется подходящее направление роста. То же применимо к гифам грибов. Кончики гиф – это части мицелия, которые растут, меняют направление, ветвятся и сливаются друг с другом. Они делают бóльшую часть работы. И они многочисленны. Отдельная грибница может иметь от сотен до миллиардов кончиков гиф, взаимодействующих друг с другом и обрабатывающих информацию одновременно и в больших количествах.

На кончиках гиф и вправду могут соединяться потоки данных ради определения скорости и направления роста. Но как кончики гиф в одной части мицелия «узнают», что делают их «коллеги» с противоположной стороны грибницы? Мы вынуждены снова вернуться к головоломке Олссона. Его панеллюс ( Panellus ) мог координировать поведение разнесенных в пространстве частей за срок столь короткий, что невероятным было предположение о токе химических веществ от точки А до точки В как причине перемены. Мицелий некоторых видов грибов образует так называемые ведьмины круги: сеть охватом в сотни метров и возрастом в сотни лет вдруг провоцирует одновременное появление замкнутой цепочки плодовых тел. В экспериментах Бодди с мицелием грибов, вызывающих гниение древесины, только одна часть грибницы обнаружила кусок дерева, но вся она изменила поведение, притом очень быстро. Как устроена коммуникация внутри сети мицелия? Каким образом происходит быстрый перенос информации по сети грибницы?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: