Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395362

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание

Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.

Особенности

Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.

Для кого

Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.

Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Давайте согласимся, что жители развитых стран не так счастливы, как должны бы быть, учитывая фантастический прогресс в уровне достатка и свободы. Но неужели же они не стали хоть чуточку счастливей? Неужели их жизнь настолько пуста, что они массово решают с ней покончить? Неужели они стали жертвами эпидемии одиночества вопреки умопомрачительному числу возможностей наладить друг с другом контакт? Неужели, предвещая недоброе будущее, молодое поколение парализовано депрессией и психическими заболеваниями? Как мы сейчас убедимся, ответом на каждый из этих вопросов будет категорическое «нет».

Бездоказательные стенания о скорбной людской юдоли – профессиональное заболевание социальных критиков. В своем классическом произведении «Уолден, или Жизнь в лесу» (Walden; or, Life in the Woods, 1854), Генри Торо писал: «Большинство людей ведет безнадежное существование» [772] Пер. З. Е. Александровой.

. Непонятно, откуда мог об этом узнать затворник, живущий в хижине у пруда, учитывая, что большинство людей придерживается другого мнения. Отвечая на вопросы Всемирного обзора ценностей, 86 % опрошенных утверждали, что «скорее счастливы» или «очень счастливы», а типичный респондент Исследования мирового счастья (World Happiness Report), проведенного в 2016 году в 150 странах, помещал себя в верхнюю половину шкалы от несчастья к счастью [773] Процент счастливых: Ipsos 2016; Veenhoven 2010. Среднее положение на шкале счастья – 5,4 из 10: Helliwell, Layard, & Sachs 2016, p. 3.

. Торо стал жертвой «разрыва в оптимизме» (иллюзии «у меня все хорошо, но у других все плохо»), который в вопросах счастья превращается в настоящую пропасть. Жители всех стран недооценивают долю соотечественников, считающих себя счастливыми, ошибаясь в среднем на 42 % [774] Разрыв в оптимизме и счастье: Ipsos 2016.

.

Но что можно сказать насчет исторической динамики счастья? Истерлин сформулировал свой интригующий парадокс в 1973 году, за несколько десятилетий до эпохи больших данных. Сегодня у нас на руках гораздо больше фактов о счастье и благосостоянии, и мы можем обоснованно утверждать, что парадокса Истерлина на самом деле не существует. Не только богатые люди в конкретной стране счастливее бедных, но и жители более богатых стран в целом счастливее прочих, а если страна становится богаче, ее жители становятся счастливее. Это стало понятно благодаря нескольким независимым исследованиям, в том числе работам Ангуса Дитона, Всемирному обзору ценностей и Исследованию мирового счастья [775] На самом деле счастье в деньгах: Deaton 2013; Helliwell, Layard, & Sachs 2016; Inglehart et al. 2008; Stevenson & Wolfers 2008a; Ortiz-Ospina & Roser 2017.

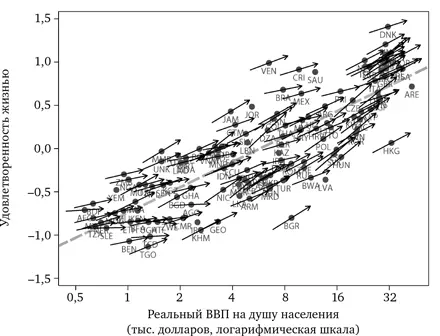

. Мне особенно импонирует анализ, проведенный экономистами Бетси Стивенсон и Джастином Уолферсом; полученные ими результаты легко суммировать графически. На рис. 18–1 показано соотношение средней удовлетворенности жизнью и среднего дохода (отложенного на логарифмической шкале) в 131 стране, каждая из которых представлена точкой; стрелкой, проходящей сквозь точку, представлена зависимость удовлетворенности жизнью от дохода для граждан каждой из этих стран.

РИС. 18–1. Удовлетворенность жизнью и доход, 2006

Источник: Stevenson & Wolfers 2008a, fig. 11, на основании данных Всемирного опроса Гэллапа 2006 года

Ряд закономерностей просто бросается в глаза, и прежде всего – отсутствие межгосударственного парадокса Истерлина: облако точек вытянуто вдоль диагонали, а значит, чем богаче страна, тем счастливее в среднем ее граждане. Не забывайте, что шкала дохода логарифмическая; на линейной это облако слева резко поднималось бы вверх, выравниваясь по мере продвижения вправо. Это значит, что несколько лишних долларов дают жителю бедной страны намного больше счастья, чем жителю богатой, и чем богаче страна, тем больше денег нужно людям, чтобы стать еще немного счастливее. (Отчасти поэтому и возник парадокс Истерлина: данные того времени были очень шумными, и заметить относительно небольшой прирост счастья в правой части диапазона доходов было сложно.) Но какую шкалу ни используй, результирующий график никогда не выравнивается полностью, как случилось бы, если люди нуждались бы лишь в некоем минимальном доходе, соответствующем их базовым нуждам, и ничто сверх того не могло бы сделать их счастливее. В том, что касается счастья, Уоллис Симпсон с ее максимой «Нельзя быть слишком богатой или слишком худой» была наполовину права.

Что самое поразительное, угол наклона стрелок не слишком варьируется и в целом идентичен углу наклона облака точек (пунктирная серая линия на заднем плане). Это значит, что рост дохода человека относительно его соотечественников приносит ему столько же счастья, сколько такой же прирост для его страны в целом. Это ставит под сомнение идею, согласно которой люди счастливы или несчастливы только в сравнении с соседями. Абсолютный доход, а не относительный – вот что важно (этот вывод совпадает с открытием, которое мы обсудили в главе 9: неравенство на счастье не влияет) [776] Отсутствие корреляции между счастьем и неравенством: Kelley & Evans 2017.

. Это не единственный результат, который ставит под сомнение прежнюю идею, будто счастье, подобно глазу, адаптируется к изменяющимся условиям, возвращается к заданному значению или не меняется, пока мы впустую тратим силы на гедонистической беговой дорожке. Да, хотя люди иногда обращают неудачи себе на пользу, а иногда перестают замечать подарки судьбы, их уровень счастья надолго снижается после ударов вроде потери работы или тяжелой травмы и надолго повышается в результате удачного брака или иммиграции в более счастливую страну [777] Helliwell, Layard, & Sachs 2016, pp. 12–13.

. И что бы там ни говорили раньше, выигрыш в лотерею в долгосрочной перспективе действительно делает людей счастливее [778] Выигрыш в лотерею: Stephens-Davidowitz 2017, p. 229.

.

Зная, что со временем все страны становятся богаче (глава 8), рис. 18–1 можно воспринимать как стоп-кадр из фильма, демонстрирующего, как человечество со временем становится счастливее . Такой прирост счастья – это еще один индикатор человеческого прогресса, и один из самых важных. Конечно, этот моментальный снимок не то же самое, что многовековая хроника, для которой людей по всему миру снова и снова опрашивают, прослеживая изменение уровня счастья во времени; таких данных просто не существует. Но Стивенсон и Уолферс изучили все существующие лонгитюдные исследования и обнаружили, что в восьми из девяти европейских стран уровень счастья между 1973 и 2009 годами рос в корреляции с ростом ВВП на душу населения [779] Счастье в стране растет с течением времени: Sacks, Stevenson, & Wolfers 2012; Stevenson & Wolfers 2008a; Stokes 2007; Veenhoven 2010; Ortiz-Ospina & Roser 2017.

. Всемирный обзор ценностей подтверждает ту же гипотезу для мира в целом: в сорока пяти из пятидесяти двух стран уровень счастья повысился между 1981 и 2007 годами [780] Всемирный обзор ценностей показывает рост счастья: Inglehart et al. 2008.

. Эти данные ставят жирную точку в истории парадокса Истерлина: теперь мы знаем, что богатые люди и богатые страны счастливее бедных и что люди становятся счастливее, если их страны богатеют (а это значит, что все люди со временем становятся счастливее).

Интервал:

Закладка: