Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395362

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание

Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.

Особенности

Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.

Для кого

Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.

Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Необходимость объяснять возникновение достатка неочевидна для нас и из-за кипящих в современных обществах политических дебатов о способах распределения богатств, что подразумевает, будто подходящее для распределения богатство есть у нас по умолчанию. Экономисты говорят о «заблуждении о неизменном объеме», или «физическом заблуждении», – предположении, что ограниченный объем богатств существовал в мире с начала времен, словно золотая жила, и все это время люди только и делали, что пытались его между собой поделить [211] Физическое заблуждение: Sowell 1980.

. Одно из достижений Просвещения как раз и заключается в осознании, что богатство создается [212] Открытие накопления капитала: Montgomery & Chirot 2015; Ridley 2010.

. Главным образом оно создается за счет знаний и сотрудничества: целые сети людей организуют материю в маловероятные, но полезные конфигурации, объединяя плоды своего труда и изобретательности. Отсюда следует не менее радикальный вывод: мы можем разобраться, как создавать больше богатства.

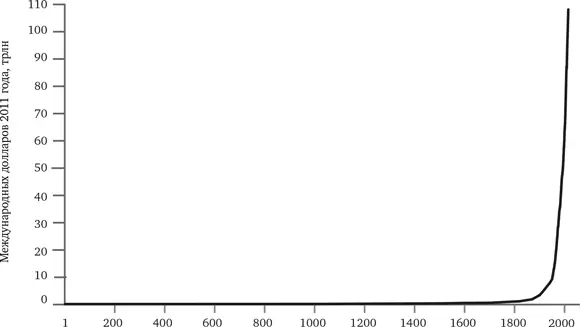

Огромную продолжительность периода господства бедности и переход к современному изобилию можно проиллюстрировать простым, но поражающим воображение графиком. Он показывает, как на протяжении двух тысяч лет менялся валовой мировой продукт – стандартный показатель создания богатства – в международных долларах 2011 года. (Международный доллар – условная валюта, равная доллару США за определенный год, с поправкой на инфляцию и паритет покупательной способности. Последний отвечает за соотношение цен на сопоставимые товары и услуги в разных странах, например за тот факт, что постричься в Дакке дешевле, чем в Лондоне.)

Рост благосостояния на протяжении человеческой истории, показанный на рис. 8–1, можно описать так: ничего… ничего… ничего… (повторять несколько тысяч лет)… бабах ! Спустя тысячелетие после первого года нашей эры мир был едва ли богаче, чем во времена Христа. Потребовалось еще полтысячелетия, чтобы мировой продукт удвоился. В некоторых регионах периодически происходили всплески, но они не приводили к стабильному, кумулятивному росту. И только с XIX века начался невиданный подъем. С 1820 до 1900 года мировой доход увеличился в три раза. Еще в три раза – за следующие пятьдесят с небольшим лет. И еще в три – за следующие двадцать пять, и еще в три – за следующие тридцать три. На данный момент валовой мировой продукт вырос почти в сто раз со времен промышленной революции и почти в двести раз – с начала эпохи Просвещения. В дебатах о распределении богатств часто используется образ пирога: делить ли нам пирог или печь пирог побольше (как невпопад сформулировал Джордж Буш-младший, «повышать пирог»). Так вот, если пирог, который делили в 1700 году, был испечен в стандартной 22-сантиметровой форме, то сегодняшняя форма имеет больше трех метров в диаметре. Если бы мы с хирургической сноровкой отрезали от этого пирога наименьший возможный кусочек, скажем в пять сантиметров в самом широком месте, он был бы равен по весу всему пирогу 1700 года.

РИС. 8–1. Валовой мировой продукт, 1–2015

Источник: Our World in Data, Roser 2016с, на основании данных Всемирного банка и Ангуса Мэддисона, Maddison Project 2014

На самом деле валовой мировой продукт как показатель сильно недооценивает рост благосостояния [213] Недооценка роста: Feldstein 2017.

. Каким образом можно на протяжении многих веков учитывать суммы в некой валюте вроде доллара или фунта так, чтобы построить единую кривую на графике? Сто долларов в 2000 году – это больше или меньше одного доллара в 1800-м? Это просто куски бумаги с цифрами; их ценность определяет то, что на них можно купить, а это зависит от инфляции и ревальваций. Единственный способ сравнить один доллар в 1800 году и один доллар в 2000 году – это посмотреть, во сколько человеку обходилась стандартная корзина товаров: фиксированное количество еды, одежды, медицинских услуг, топлива и так далее. Именно таким образом приведены к единому показателю вроде «международных долларов 2011 года» цифры на рис. 8–1 и на всех прочих графиках, где в качестве единицы измерения выступает доллар или фунт.

Проблема в том, что развитие технологий обессмысливает саму идею неизменной стандартной корзины. Для начала: качество товаров в этой корзине со временем растет. Один «предмет одежды» в 1800 году мог представлять собой накидку из жесткой, тяжелой и протекающей промасленной ткани; в 2000 году это был бы дождевик на молнии из легкой дышащей синтетики. «Стоматологические услуги» в 1800 году подразумевали клещи и деревянные протезы; в 2000-м – новокаин и имплантаты. Таким образом, неверно говорить, что те 300 долларов, которые мы бы потратили на одежду и медицинское обслуживание в 2000 году, соответствуют 10 долларам, которые мы бы заплатили за «то же самое» в 1800-м.

Кроме того, технологии не только улучшают старые вещи – они порождают новые. Сколько в 1800 году стоили холодильник, музыкальная запись, велосипед, мобильный телефон, «Википедия», фотография вашего ребенка, ноутбук с принтером, противозачаточная таблетка, доза антибиотиков? Ответ тут прост: в мире нет таких денег. Сочетание улучшенных вещей и новых вещей практически полностью лишает нас возможности сопоставлять материальное благополучие людей в разные десятилетия и века.

Падение цен еще больше усложняет задачу. Холодильник стоит сегодня порядка 500 долларов. За сколько вы бы вовсе отказались от возможности хранить еду в таких устройствах? Явно не за 500 долларов! Адам Смит называл это парадоксом ценности: когда важный товар доступен в избытке, он начинает стоить гораздо меньше, чем люди готовы за него платить. Эта разница называется потребительским излишком, и ее стремительный рост со временем невозможно отразить в цифрах. Экономисты сами первыми признают, что измеряемые ими показатели напоминают описанного Оскаром Уайльдом циника: они знают цену всему, но не видят ценности ни в чем [214] Потребительский излишек и Оскар Уайльд: T. Kane, “Piketty’s Crumbs,” Commentary, April 14, 2016.

.

Это не значит, что сопоставление благосостояния в разные времена и в разных местах в единой валюте с учетом инфляции и покупательной способности не имеет смысла, – лучше уж так, чем не знать ничего или строить догадки, – однако адекватной оценки прогресса человечества оно нам не дает. Наш современник, у которого в кошельке лежит сто международных долларов 2011 года в наличном эквиваленте, невообразимо богаче своего предка с таким же кошельком двести лет назад. Как мы увидим дальше, это также влияет на нашу оценку благосостояния в развивающихся странах (эта глава), имущественного неравенства в развитых странах (следующая глава) и будущего экономического роста (глава 19).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: