Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395362

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание

Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.

Особенности

Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.

Для кого

Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.

Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

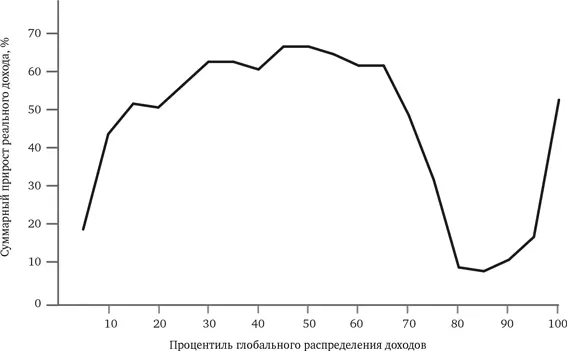

Миланович совместил обе тенденции последних тридцати лет в области неравенства – снижение неравенства во всем мире и рост неравенства в богатых странах – в одном графике, который удачно принял форму слона (рис. 9–5). Эта «кривая охвата роста» разделяет мировое население на двадцать статистических категорий, или квантилей, от самых бедных к самым богатым, и показывает, какую долю реального дохода на душу населения каждая такая категория потеряла или приобрела за период с 1988 (незадолго до падения Берлинской стены) до 2008 года (незадолго до Великой рецессии).

РИС. 9–5. Прирост доходов, 1988–2008

Источник: Milanović 2016, fig. 1.3

Про глобализацию принято думать, будто она порождает победителей и проигравших; на слоновьей кривой первых мы видим в пиках графика, а вторых – в ложбинах. Оказывается, к победителям можно отнести большую часть человечества. Туловище слона (его тело и голова), куда входит примерно семь десятых мирового населения, соответствует «зарождающемуся глобальному среднему классу», в основном проживающему в Азии. За рассматриваемый период прирост их реального дохода составил от 40 % до 60 %. Ноздри на кончике хобота – это самый состоятельный один процент населения мира, чей доход тоже заметно подскочил. Неплохо обстоят дела и у еще четырех процентов ниже по хоботу. Там, где изгиб хобота провисает почти до самого низа в районе 85-го процентиля, мы видим «проигравших» при глобализации: низший слой среднего класса в богатых странах, который прибавил меньше 10 % реального дохода. Он и стал главным объектом для беспокойства современных противников неравенства – это «обезлюдевший средний класс», избиратели Трампа, те, кого глобализация оставила позади.

Этот самый узнаваемый слон из целого слоновьего стада Милановича служит отличным мнемоническим напоминанием об эффектах глобализации, и потому я не мог не привести его здесь (плюс к тому он неплохо вписывается в один зверинец с верблюдами с рис. 8–3). Однако эта кривая создает впечатление, будто мир более неравен, чем в действительности, – по двум причинам. Во-первых, финансовый кризис 2008 года, не вошедший в рассматриваемый период, странным образом способствовал снижению неравенства в мире. Великая рецессия, отмечает Миланович, на самом деле была рецессией в странах Северной Атлантики. Доходы богатейшего одного процента населения планеты снизились, но доходы рабочих в прочих регионах планеты подскочили (в Китае они выросли в два раза). Через три года после кризиса мы все еще видим на графике слона, но кончик его хобота опущен ниже, а спина теперь выгнута в два раза выше [316] Высокий слон с опущенным хоботом: Milanović 2016, fig. 1.3. Corlett 2016.

.

Вторая причина, по которой наш слон не вполне отражает действительность, – это концептуальное заблуждение, характерное для многих дискуссий о неравенстве. Кого конкретно мы имеем в виду, когда говорим о «беднейшей пятой части» или «самом богатом одном проценте» населения? Почти все исследования распределения доходов проводятся на основе того, что экономисты называют анонимными данными: они фиксируют статистические диапазоны, а не реальных людей [317] Анонимные и неанонимные данные: Corlett 2016; Lakner & Milanović 2016.

. Предположим, я вам скажу, что возраст среднестатистического американца снизился с тридцати лет в 1950 году до двадцати восьми в 1970-м. Ваша первая мысль будет: «Ого, как это он помолодел на два года?» Однако не забывайте, что «среднестатистический» – это категория, а не конкретный человек. Вы совершаете ту же самую ошибку, когда, прочтя, что «богатейший один процент в 2008 году» имеет доход на 50 % выше, чем «богатейший один процент в 1988-м», приходите к выводу, будто некая группа богатых людей стала еще наполовину богаче. Люди, соответствующие какому-то имущественному критерию, постоянно меняются: кто-то приходит, кто-то уходит, колода тасуется, и вовсе не обязательно, что речь идет об одних и тех же личностях. То же касается и «беднейшей пятой части», и любой другой статистической категории.

Неанонимные или лонгитюдные (то есть собранные на протяжении многих лет) данные в большинстве стран недоступны, поэтому Миланович сосредоточился на наилучшей возможной альтернативе: он отслеживал отдельные квантили в конкретных государствах, чтобы, скажем, бедных жителей Индии 1988 года не сравнивать больше с бедными жителями Ганы 2008-го [318] Квазинеанонимная кривая в виде слона: Lakner & Milanović 2016.

. У него снова получилось некое подобие слона, только с более высоким хвостом и тазом, поскольку бедные классы очень многих стран за это время вырвались из крайней бедности. Общий вывод остается прежним: глобализация помогла низшему и среднему классам бедных стран, а также верхушке общества в богатых странах в гораздо большей степени, чем низшему слою среднего класса в богатых странах. Однако разрыв между ними не настолько огромен.

Теперь, когда мы прошлись по истории неравенства и обозначили силы, которые определяют его уровень, мы можем проанализировать утверждение, будто рост неравенства в последние три десятилетия означает, что мир становится хуже – что процветают только богатые, тогда как остальные топчутся на месте или нищают. Богатые определенно увеличили свое благосостояние, и, возможно, больше, чем стоило бы, но касательно всех остальных это утверждение неверно – по ряду причин.

Наиболее очевидным образом это не так для мира в целом: большей части человечества теперь живется гораздо лучше. Двугорбый верблюд стал одногорбым; тело слона стало размером с настоящего слона; крайняя бедность резко сократилась и, возможно, исчезнет вовсе; и международный, и всемирный коэффициенты неравенства снижаются. Да, надо признать, что бедное население мира действительно стало богаче за счет американского среднего класса, и, будь я американским политиком, я бы не стал открыто утверждать, что этот компромисс того стоил. Но как граждане мира, глядя на человечество как на единое целое, мы должны сказать: несомненно, стоил.

Но даже в низшем классе и низшем слое среднего класса богатых стран скромный прирост доходов не означает снижения уровня жизни. В сегодняшних дискуссиях о неравенстве наше время часто сравнивают, не в его пользу, с золотым веком высокооплачиваемого и уважаемого промышленного труда – веком, который ушел в прошлое по вине автоматизации и глобализации. Эту идиллическую картинку опровергают свидетельства современников о суровой жизни рабочих в ту эпоху – как журналистские книги-расследования, такие как «Другая Америка» Майкла Харрингтона (The Other America, 1962), так и реалистичные киноленты (скажем, «В порту», «Конвейер», «Дочь шахтера» или «Норма Рэй»). Историк Стефани Кунц, разоблачающая в своих работах ностальгию по 1950-м, добавляет к этим свидетельствам цифры:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: