Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Название:Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001395362

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Пинкер - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса краткое содержание

Этот прогресс – не случайность и не результат действия внешних сил. Это дар современному миру от деятелей Просвещения, которые первыми додумались, что знания можно использовать во имя процветания всего человечества. Идеи Просвещения – вовсе не наивные мечтания. Наоборот, они сработали – и это неоспоримый факт. Тем не менее именно сейчас эти идеи особенно нуждаются в нашей защите, поскольку противостоят характерным недостаткам человеческой природы – трайбализму, авторитаризму, демонизации чужаков и магическому мышлению, – которые так нравится эксплуатировать современным демагогам. Да, стоящие перед человечеством проблемы огромны, но все они решаемы, если мы, продолжая дело Просвещения, используем для этого разум, доверяем науке и руководствуемся идеалами гуманизма.

Особенности

Более 70 графиков из почти всех областей человеческой жизни.

Для кого

Для поклонников Стивена Пинкера. Для всех, кто интересуется природой человека. Для тех, кто верит в прогресс, и для тех, кто в нем сомневается.

Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

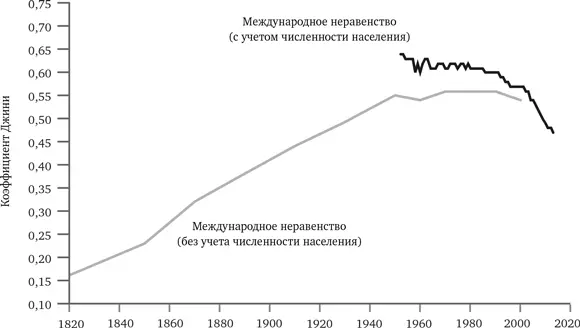

Рост относительного неравенства (измеряемого коэффициентом Джини или долей от общего дохода, получаемой определенным квантилем) не неизбежен математически, но тоже весьма вероятен. Согласно известной гипотезе экономиста Саймона Кузнеца, по мере того как страна богатеет, неравенство в ней должно расти, поскольку часть жителей оставляет сельское хозяйство и выбирает более высокооплачиваемые сферы деятельности, тогда как другие остаются в нищете деревенской жизни. Однако в конечном итоге прилив поднимает все лодки. С ростом процента населения, живущего в условиях современной экономики, неравенство должно начать снижаться, описывая траекторию, похожую на перевернутую букву U. Эта гипотетическая дуга изменения неравенства во времени называется кривой Кузнеца [296] Kuznets 1955.

.

В предыдущей главе мы видели намеки на кривую Кузнеца в динамике неравенства среди разных стран. По мере того как промышленная революция набирала ход, европейские страны совершали Великий побег из всеобщей бедности, оставляя другие государства позади. Как пишет Дитон, «более совершенный мир – это мир, где есть место различиям; любой побег подразумевает неравенство» [297] Deaton 2013, p. 89.

. Затем, с началом глобализации и распространением знаний о том, как накапливается богатство, бедные страны стали сокращать свое отставание в ходе Великой конвергенции. Признаки снижения международного неравенства мы видим во взлете ВВП азиатских стран (рис. 8–2), в преображении кривой распределения мирового дохода из улитки сначала в двугорбого верблюда, а потом в одногорбого (рис. 8–3), в падении доли (рис. 8–4) и абсолютного числа (рис. 8–5) людей, живущих за чертой крайней бедности.

Чтобы убедиться, что рост этих показателей действительно свидетельствует о снижении неравенства – что бедные страны становятся богаче быстрее, чем богатые страны становятся еще богаче, – нам нужна единая мера, объединяющая в себе все факторы, то есть международный коэффициент Джини, который представляет каждую страну как отдельного члена общества. Рис. 9–1 показывает, что международный коэффициент Джини вырос с 0,16 в 1820 году, когда все страны были бедны, до 0,56 в 1970-м, когда некоторые из них разбогатели. Затем, как и предсказывал Кузнец, кривая вышла на плато, а с 1980-х годов начала снижение [298] Отчасти, но не полностью рост международного неравенства с 1820 до 1970 года можно объяснить увеличением числа стран в мире за это время; Бранко Миланович, личное общение, 16 апреля 2017 года.

. Однако международный коэффициент Джини несколько искажает реальность, поскольку не проводит различия между повышением качества жизни миллиарда китайцев и, скажем, четырех миллионов панамцев. На том же рис. 9–1 представлена кривая изменения международного коэффициента Джини, пересчитанного экономистом Бранко Милановичем с учетом численности населения каждой страны, которая более явно демонстрирует снижение неравенства в его реальном влиянии на человечество.

РИС. 9–1. Международное неравенство, 1820–2013

Источники: Международное неравенство:проект OECD ClioInfra, Moatsos et al. 2014; использованы данные о рыночных доходах домохозяйств в разных странах; Международное неравенство с учетом численности населения:Milanović 2012; данные за 2012 и 2013 годы предоставлены автору Бранко Милановичем

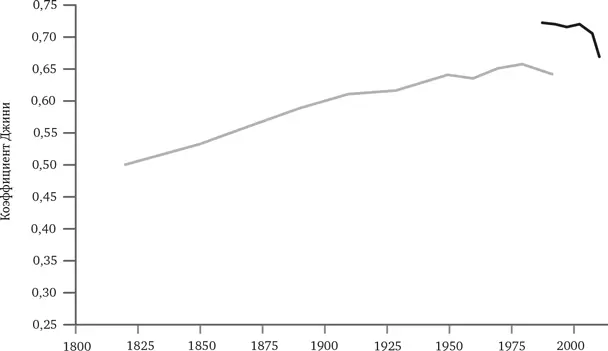

И все же международный коэффициент Джини предполагает, что все китайцы зарабатывают одинаково, что все американцы имеют средний по Америке доход и так далее, а значит, занижает уровень неравенства среди населения мира в целом. Всемирный коэффициент Джини, который учитывал бы доход каждого человека вне зависимости от страны его проживания, подсчитать сложнее, поскольку для этого потребовалось бы привести к общему знаменателю доходы жителей в корне различных стран, но на рис. 9–2 мы можем увидеть две его приблизительные оценки. Графики располагаются на разных уровнях, поскольку рассчитаны в долларах с учетом паритета покупательной способности за разные годы, но в их траекториях тоже можно разглядеть подобие кривой Кузнеца: после промышленной революции всемирное неравенство стабильно росло до 1980-х, а затем начало снижаться. Кривые международного и всемирного коэффициентов Джини, вопреки характерной для западных стран озабоченности по поводу растущего неравенства, говорят об одном: неравенство в мире снижается. Это, однако, очень косвенное свидетельство прогресса: в снижении неравенства нам важно то, что оно означает сокращение бедности.

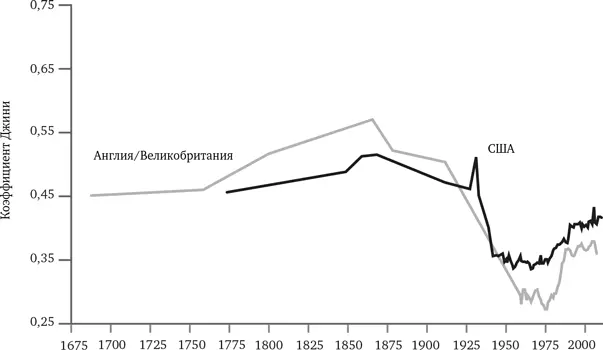

Тот тип неравенства, который вызывает столько тревог в последнее время, характерен для развитых стран вроде США и Великобритании. Долговременная динамика неравенства в этих странах показана на рис. 9–3. До недавнего времени оба эти государства следовали по кривой Кузнеца. Неравенство росло после промышленной революции, а позже начало снижаться, сначала постепенно со второй половины XIX века, а затем стремительно в середине XX века. Однако примерно в 1980-х годах оно вдруг устремилось вверх – совсем не по сценарию Кузнеца. Давайте рассмотрим каждый из этих участков по отдельности.

РИС. 9–2. Всемирное неравенство, 1820–2011

Источник: Milanović 2016, fig. 3.1. Левая кривая построена на основе данных о располагаемом доходе на душу населения в международных долларах 1990 года; правая использует международные доллары 2005 года и соединяет полученные для домохозяйств данные о потреблении и располагаемом доходе на душу населения

РИС. 9–3. Неравенство в Великобритании и США, 1688–2013

Источник: Milanović 2016, fig. 2.1, располагаемый доход на душу населения

Подъем и спад неравенства в XIX веке отражает расширение экономики, о котором писал Кузнец: все больше людей постепенно оказывались заняты в городских, требующих специальных навыков и, соответственно, более высокооплачиваемых профессиях. Но обвал неравенства в XX веке, который также называют Великим уравниванием, или Великой компрессией, имеет более конкретные причины. Этот обвал наложился на две мировые войны, и это не простое совпадение: крупные войны обычно выравнивают распределение доходов [299] Война как уравнитель: Graham 2016; Piketty 2013; Scheidel 2017.

. Войны уничтожают капитал, производящий богатства, снижают стоимость активов кредиторов посредством инфляции и вынуждают богатых мириться с высокими налогами, из которых государство платит жалованье солдатам и работникам военных заводов, увеличивая тем самым спрос на рабочую силу в других секторах экономики.

Интервал:

Закладка: