Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Название:Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785001394938

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сара Драй - Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты краткое содержание

Рассказывая о ее становлении, Сара Драй обращается к историям этих людей – историям рискованных приключений, бунтарства, захватывающих открытий, сделанных в горных экспедициях, в путешествиях к тропическим островам, во время полетов в сердце урагана. Благодаря этим первопроходцам человечество сумело раскрыть тайны Земли и понять, как устроена наша планета, как мы повлияли и продолжаем влиять на нее.

Понимание этого особенно важно для нас сегодня, когда мы стоим на пороге климатического кризиса, и нам необходимо предотвратить наихудшие его последствия.

Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

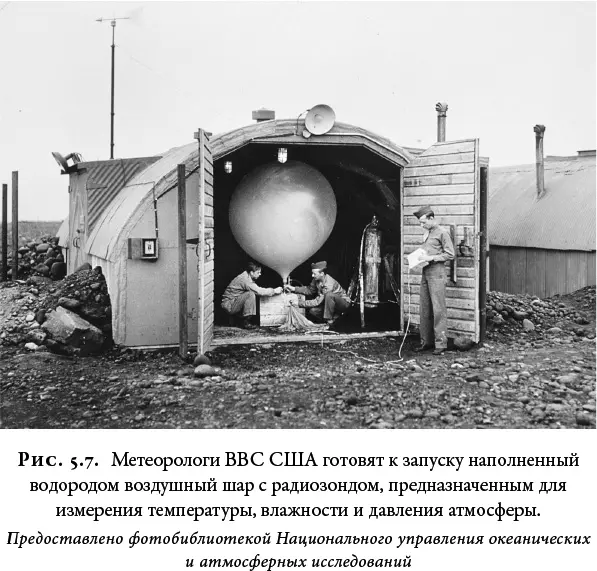

Характер вопросов, которыми задавались метеорологи, изменился, потому что они получили доступ к совершенно новым данным. Это стало возможно благодаря не только самолетам, но и новому работающему в воздухе устройству – радиозонду. Он состоял из воздушного шара и подвешенного к нему метеорологического прибора со специальным радиопередатчиком, передающим данные о температуре, влажности, давлении и других параметрах атмосферы на наземный приемник [194] Robert Serafin, «The Evolution of Atmospheric Measurement Systems,» in Historical Essays on Meteorology, 1919–1995 . Во время войны по всей территории США запускалось около 80 радиозондов, и после войны это количество продолжало расти.

. Благодаря радиозондам и самолетам метеорологи получили возможность вести наблюдения на высоте до 9000 м. Метеорология больше не была ограничена тонким слоем приземной тропосферы или границами отдельных регионов, как в Бергенской школе и Институте тропической метеорологии. Теперь метеорологи могли наблюдать за движением воздушных масс не только над всей планетой, но и по всей толще земной атмосферы. Однако для превращения глобальных данных в глобальную науку требовались не только наблюдения. Чтобы создать то, что в заголовке своей эпохальной статьи 1941 г. Россби назвал «научной основой современной метеорологии», требовались также и новые теории, и новые способы анализа данных [195] Carl-Gustaf Rossby, «The Scientific Basis of Modern Meteorology,» in Climate and Man, Yearbook of Agriculture (Washington, DC: U. S. Department of Agriculture, 1941), 599–655.

.

Помимо самолетов и радиозондов в послевоенную эпоху появилось еще одно техническое устройство, без которого ни Малкус, ни любой другой метеоролог отныне не мыслил своей работы. Его эра началась в 1946 г., когда «Нью-Йорк таймс» написала о планах по созданию «нового электронного калькулятора, который, как сообщается, будет обладать фантастическими возможностями» [196] . New York Times , 11 January 1946, 12.

. Машина размерами примерно 5 на 6 м сможет выполнять «самые сложные расчеты за какие-то доли секунды». Изначально этот суперкалькулятор задумывался как инструмент расчета траекторий баллистических ракет, но почти сразу стало ясно, насколько он может быть полезен метеорологам. Профессор Принстонского университета Джон фон Нейман, ведущий теоретик-разработчик и апологет электронных вычислений, заявил, что они могут иметь «революционное влияние» на прогнозирование погоды. Особенно хороши были новые машины для повторения одних и тех же операций в отношении постоянно меняющихся наборов данных – то есть именно для того рода вычислений, которые были необходимы для решения «нелинейных, интерактивных и сложных» задач – а именно с ними сталкивались те, кто пытался предсказывать погоду [197] Philip Thompson, «The Maturing of the Science,» Bulletin of the American Meteorological Society 68, no. 6 (June 1987): 631–637.

.

Читателям книги Ричардсона 1922 г., в которой тот описал огромный человеческий компьютер, состоящий из 64 000 вычислителей (людей, вооруженных счетами и логарифмическими линейками), казалось, что они стоят на пороге будущего. Но если Ричардсон мечтал только о прогнозировании погоды, то теперь ожидания, связанные с появлением новой вычислительной машины, были куда более смелыми – и тревожными. «Нью-Йорк таймс» отмечала, что с помощью будущего суперкомпьютера станет возможным не только составлять гораздо более точные, чем когда-либо прежде, метеопрогнозы, но и «воздействовать на саму погоду» и даже климат [198] «Если такой суперкалькулятор будет создан, считают эксперты, его грамотное использование позволит не только сдернуть завесу тайны с неразгаданных загадок, связанных с наукой прогнозирования погоды». New York Times , 11 January 1946, 12.

. Для этого наряду с вычислением вероятной будущей погоды также будут «определяться точки, в которых применение достаточно небольшого количества энергии позволит повлиять на погодные условия» [199] «Weather to Order,» New York Times , 1 February 1947.

. Другими словами, суперустройство с самого первого дня, по крайней мере теоретически, задумывалось как машина управления погодой.

Фон Нейман страстно верил в возможности вычислительной техники, но при этом понимал, что его проект поддерживают не только в надежде сделать жизнь людей лучше, но и ради устрашения. Управление погодой и климатом – классическая технология двойного назначения. В правильных руках она может быть использована для борьбы с засухами и голодом, для повышения безопасности полетов и даже для улучшения климата, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Но в недобрых руках эта технология может стать мощнейшим оружием, способным причинять разрушения невиданных прежде масштабов. «Предполагаемые ужасы ядерной войны могут уступить место другому, еще более страшному сценарию, – предупреждал он. – Когда люди научатся управлять климатом в планетарном масштабе, все наши нынешние проблемы могут показаться детской игрой» [200] John von Neumann, «Can We Survive Technology?» in Fabulous Future: America in 1980 (New York: Dutton, 1956), 152.

. Наступление этого момента представлялось неизбежным. Более того, по оценкам фон Неймана, для глобального влияния на климат достаточно было бы технологического вмешательства, не более масштабного, чем необходимо для строительства железных дорог или для крупных отраслей промышленности [201] Von Neumann, «Can We,» 108, 152.

.

Предполагалось, что с помощью сравнительно незначительного воздействия на атмосферу можно будет добиваться колоссальных эффектов, аналогично тому как при небольшом усилии можно столкнуть с горы огромный валун. «Воздействуя на правильные точки в правильных местах, мы сможем управлять энергией огромных воздушных масс [202] «Weather to Order.»

, – объяснял журналист «Нью-Йорк таймс». – Мы сможем брать под контроль ураганы и направлять их в районы, где те не причинят никакого вреда» [203] «Making Weather to Order,» New York Times , 20 July 1947.

. Перенаправлять ураганы планировалось с помощью нефтяных факелов, зажженных в ключевых точках, а вызывать дожди – посредством рассеивания по земле угольной пыли, что усиливало бы поглощение тепла. Конечно, конкретные детали еще предстояло прояснить, но уже в 1947 г. было очевидно, что «изобретатели вычислительных машин – это будущие творцы погоды» [204] «Weather to Order.»

.

Несмотря на такие прометеевские амбиции и сопряженные с ними опасения, компьютер был не только инструментом созидания – или разрушения – мира. Прежде всего это была умная машина, способная расширить возможности человеческой мысли до непредставимых ранее пределов. Взяв на себя расчеты, организованные на основе научных принципов, компьютер стал не просто инструментом исследования атмосферы [205] Nebeker, Calculating the Weather , chapter 12, «The Unification of Meteorology».

. Он позволил превратить метеорологию в экспериментальную науку. И речь шла не о модификации климата или погоды, а о принципиально новом явлении – метеорологических экспериментах, получивших название «погодные модели». Проводимые на базе вычислений, эти эксперименты становились абсолютно безопасны, поскольку таким образом выводились из сферы влияния геополитики, что было особенно важно после трагедии в Хиросиме и Нагасаки. «Эти модели сделаны не из гипса или дерева, – объяснял один из комментаторов, – они существуют скорее в уме и на графиках». В этом умозрительном пространстве «условная земля» могла создаваться в соответствии с вопросами, «которые мы хотим задать», строясь из постепенно добавляемых составляющих, таких как «океан, горные цепи, определенное количество водяного пара». Благодаря тому что такие модели упрощают понимание погоды, «мы можем начать думать о том, чтобы делать ее на заказ в региональном масштабе» [206] «Making Weather to Order.»

. И если модель воспроизводила наблюдаемые явления, это означало, что наука движется в правильном направлении – «подобно тому как рождение ребенка, похожего на деда по отцовской линии, узаконивает и самого ребенка, и его отца» [207] Jule Charney, «Impact of Computers on Meteorology,» Computer Physics Communications 3 (1972 Suppl.): 124.

.

Интервал:

Закладка: