священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод

- Название:Богословие истории как наука. Метод

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:СПб

- ISBN:978-5-906627-93-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод краткое содержание

В настоящей монографии продолжается дальнейшая разработка богословия истории как самостоятельного направления научно-богословской мысли. Новый и уникальный формат интеграции этой области с проблемами экклезиологии, точным применением богословского понятийного аппарата и систематическим подходом предполагает особое внимание к вопросам методологии. Задачи метода здесь простираются от размежевания с методом исторической науки до поиска типологических закономерностей самой истории. Традиционно автор уделяет большое внимание острым и актуальным проблемам современной экклезиологии – таким, как формирование различных взглядов на устройство Церкви и её отношение с внешним миром в русской и константинопольской богословских школах.

Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблемами современного богословия.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Богословие истории как наука. Метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В отличие от истории, богословие истории не оперирует всей совокупностью исторических фактов и даже факторов. В своём методе оно исходит гораздо более от богословия, чем от самой истории. Выход от «общих понятий» к историческим деталям для богословия истории гораздо более приемлем и даже эффективен, чем восхождение от исторических деталей к обобщениям. Да и сами эти «исторические детали» для богословия истории представляют иллюстративный материал, некие опорные вехи, скорее подтверждающие её теоретические положения, а не приводящие к ним.

Конечно, всё сказанное не должно быть расценено как призыв к изоляции друг от друга богословия истории и истории, но можно думать, напротив, о более эффективном научном процессе через их взаимодействие, с пониманием собственных, автономных задач в каждой области исследования. В конце концов, богословие истории – совершенно новое явление в том формате, который диктует ему наше время – в формате систематической, строго понятийной дисциплины и сателлита экклезиологической мысли. Сам метод его в чём-то нов и находится лишь в стадии своего формирования [14] Начало описанию нашего метода, пытающегося внести свою лепту в этот процесс, было положено в 2016 г. с выходом статьи: Легеев М., свящ . Малая священная история отдельного человека как экклезиологическая модель // Христианское чтение. 2016. № 3. С. 88–99.

.

1.2. Ключевые аспекты исследований

Выделяя богословие истории как отдельное направление в богословской науке, мы столкнёмся с необходимостью систематизации его внутренней структуры, формирования основных актуальных направлений исследования в этой области.

Основанием для такой структуры может выступать, прежде всего, библейская и святоотеческая мысль [15] Здесь и далее в этой вводной главе (при упоминании библейского и святоотеческого материала) мы отсылаем читателя к обширному первому разделу нашего предыдущего исследования (См.: Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 25–317).

; заметим, что и сама работа по её выделению должна быть проделана почти с нуля, учитывая тот факт, что в новейшее время мы не встречаем – по крайней мере, в православной мысли – попыток такой структуризации. Имеющиеся исследования отдельных аспектов представляют лишь фрагменты целого, не составляя в совокупности его картины.

Впрочем, уже святоотеческая мысль даёт достаточно материала в этом отношении, хотя и разрозненного, рассеянного по просторам трудов, имеющих, как правило, непосредственно иные цели и задачи. Сведение его в единое целое, в некоторую систему, может быть основано на общеметодических подходах, применяемых к исследованию процессов как таковых, с учётом специфики нашего предмета. Так, первейшие вопросы, встречаемые при исследовании любых процессов, состоят в определении их общего масштаба и действующих сил [16] Субъекты и силы исторических процессов представляют в этом отношении, можно сказать, предмет в предмете.

. Следующей важнейшей и, в общем-то, ключевой областью для исследования выступает комплекс вопросов, так или иначе относящихся к выявлению и исследованию закономерностей, по которым данные процессы протекают. Наконец, заключительной областью направлений исследования можно полагать проблемы наиболее глубокой, точной и дифференцированной систематизации, например, связанные с моделированием конкретных процессов. На основании этой общей схемы мы и представим попытку нашей систематизации, отдельные важные аспекты которой будут подробно раскрыты в настоящей монографии, тогда как другие уже были раскрыты ранее.

1.2.1. Масштабы, силы, субъекты исторических процессов

Как для новозаветных текстов, так и для святоотеческой письменности I–II вв. характерно нерасчленённое отношение к личной и всеобщей истории, откуда среди первых христиан и возникали представления о скорой парусии и конце истории – вместе, как личной, так и всеобщей. Ошибочные хилиастические представления Древней Церкви также связаны именно с этим феноменом. Дальнейшая дифференциация в богословской мысли проблематики личной и всеобщей истории положила конец хилиазму как явлению – этот процесс занимает промежуток между III и нач. V вв. Такие авторы как Климент Александрийский и блж. Августин Иппонский представляют богословские модели, которые включают в себя взаимосвязанные разномасштабные планы личной, локальной и всеобщей истории. На основе этих моделей может быть сформирована систематическая (зеркально-троичная) классификация субъектов истории: универсумы мира и Церкви (Кафолическая Церковь), социумы мира и Церкви (общинное бытие), персоны мира и Церкви (человек как церковь).

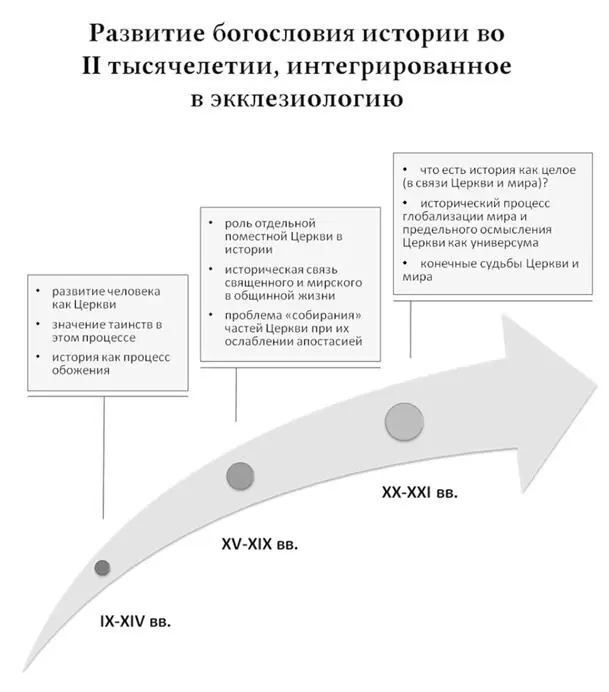

Уже во II тысячелетии деятельность субъектов истории будет более акцентуированно исследована в их отдельности друг от друга; анализ богословской проблематики этого времени позволяет выделить последовательную смену таких акцентов – от богословия личной истории к богословию истории универсальной, всеобщей [17] См.: Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 202–219.

.

Отдельного внимания требует исследование сил , действующих в отдельно взятой персоне, которые, хотя и не могут быть рассмотрены в качестве самостоятельных исторических субъектов [18] В противном случае мы пришли бы к идее деперсонализации личности; подобный ошибочный подход характерен, например, для С. С. Хоружего. См., напр.: «(Человек есть) антропологическая реальность, лишенная неизменяемого сущностного ядра… человека нельзя более характеризовать “центром” – его остается характеризовать “периферией”» ( Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. С. 14–15).

, однако взаимодействие их на «поле истории» отдельного человека имеет типологически прообразовательное значение по отношению к процессам, протекающим в макромасштабах истории. Следовательно, они также должны быть предметом внимания для богословия истории [19] См. ниже: п. 2.3.2.2.

.

1.2.2. Взаимодействия: синергия и противоборство

1.2.2.1. Синергия в исторических процессах

Принципы исторического взаимодействия субъектов истории друг с другом, прежде всего, лежат в области синергийного богословия.

Такие святые отцы, как представители каппадокийской школы Макарий Египетский, Иоанн Кассиан, и даже линия оригенизма в лице её знаменитейшего представителя Евагрия Понтийского, вносят существенный вклад в развитие учения о синергийном взаимодействии Бога и человека. У них мы находим учение о последовательной закономерности этого взаимодействия как процесса [20] См., напр.: «К преуспеянию моему нужны две доли от великого Бога, именно: первая и последняя, а также одна доля и от меня. Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подаст мне и силу, а в средине – я, текущий на поприще» ( Григорий Богослов, свт . Стихотворения богословские // Его же . Творения: в 2 т. Т. 2. М., 2011. С. 92–93. II:9).

, его условиях (таких, например, как духовная мера человека, задающая объективную способность его текущего развития), и особенностях (например, принцип свободной диспропорциональности вкладов Бога и человека в синергийный процесс). Прп. Иоанн Кассиан в полемике с блж. Августином вносит ключевой вклад в понимание синергийных процессуальных отношений как отношений между лицами-ипостасями, ипостасными субъектами исторического процесса [21] Блж. Августин рассуждал о синергийных отношениях преимущественно в категориях сущностно-энергийного плана, в чём проявилась ограниченность его подхода, приведшая к заблуждениям.

, с утверждением свободы в этих отношениях. Прп. Максим Исповедник подведёт итог этой традиции, рассмотрев синергийные процессы в контексте всеобщей истории (исследуя проблему устойчивости / неустойчивости синергийных отношений, начиная от внутреннего масштаба отдельной персоны и заканчивая Церковью как универсумом мира и Христом как её Главой).

Интервал:

Закладка: