священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод

- Название:Богословие истории как наука. Метод

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:СПб

- ISBN:978-5-906627-93-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Метод краткое содержание

В настоящей монографии продолжается дальнейшая разработка богословия истории как самостоятельного направления научно-богословской мысли. Новый и уникальный формат интеграции этой области с проблемами экклезиологии, точным применением богословского понятийного аппарата и систематическим подходом предполагает особое внимание к вопросам методологии. Задачи метода здесь простираются от размежевания с методом исторической науки до поиска типологических закономерностей самой истории. Традиционно автор уделяет большое внимание острым и актуальным проблемам современной экклезиологии – таким, как формирование различных взглядов на устройство Церкви и её отношение с внешним миром в русской и константинопольской богословских школах.

Монография рекомендуется преподавателям и студентам богословских учебных заведений, богословских факультетов светских вузов, а также всем интересующимся проблемами современного богословия.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Богословие истории как наука. Метод - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Имея перед собой целью богословие истории, сочетая идею личностных синергийных отношений прп. Иоанна Кассиана и субъектную модель истории блж. Августина, мы, по стопам прп. Максима, приходим к пониманию синергийных отношений как объёмного и многомерного процесса, требующего анализа целого комплекса взаимодействий. Каждое из Лиц Святой Троицы по-особенному участвует в этих отношениях, имея свой собственный образ Откровения. Помимо Лиц Святой Троицы, в этом сложном процессе участвуют: Церковь, человек, да и весь мир в той его энергийной составляющей, которая не отделена от Бога. Однако в предельном и, можно сказать, наиболее чистом выражении именно Церковь выступает соучастником синергийных процессов. Само внутреннее строение Церкви, характеризуемое перихорестическими [22] Перихоресис (греч. περιχώρησις) – взаимопроникновение. Данный богословский термин широко использовался в богословии, начиная с отцов каппадокийцев, которые употребляли его при обосновании взаимоотношений Лиц Святой Троицы.

связями друг с другом – как внутренних масштабов и компонентов её структуры, так и самих членов церковных, – в этих связях также являет предмет синергийного богословия.

1.2.2.2. Противоборство в истории

Такой важнейший аспект богословия истории как противоборство исторических сил не менее важен для понимания их взаимодействия. Уже в Новом Завете он находит своё предельно ясное выражение:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10:34)

«Восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф 24:7–9; ср. Лк 21:10–12) [23] См. также: Откр 6–19 и др.

Характер этого противоборства детализируется в святоотеческом богословии I–V вв., где последовательно раскрываются: его наиболее общие характеристики (учение мужей апостольских о двух путях человека), принципы взаимодействия в сообществах (учение кон. II – нач. III вв. о Предании и анти-предании как историческом опыте Церкви и мира) и закономерности противоборства в универсальном масштабе. Учения свтт. Иринея Лионского и Ипполита Римского о двух рекапитуляциях и о первичности внутрицерковных процессов по отношению к историческим процессам, протекающим в мире, являются предпосылками фундаментальной концепции блж. Августина Иппонского об историческом противоборстве двух Градов. По мысли святых отцов, это противоборство представляет собой непрерывный диалектический и прогрессирующий процесс совместного и взаимосвязанного роста Церкви и мира – каждого из них в собственном смысле и отношении, – где видимое усиление мира сопряжено с вызовом Церкви и её внутренним духовным ростом и вызреванием.

1.2.3. Закономерности исторических процессов и свобода человека как субъекта истории

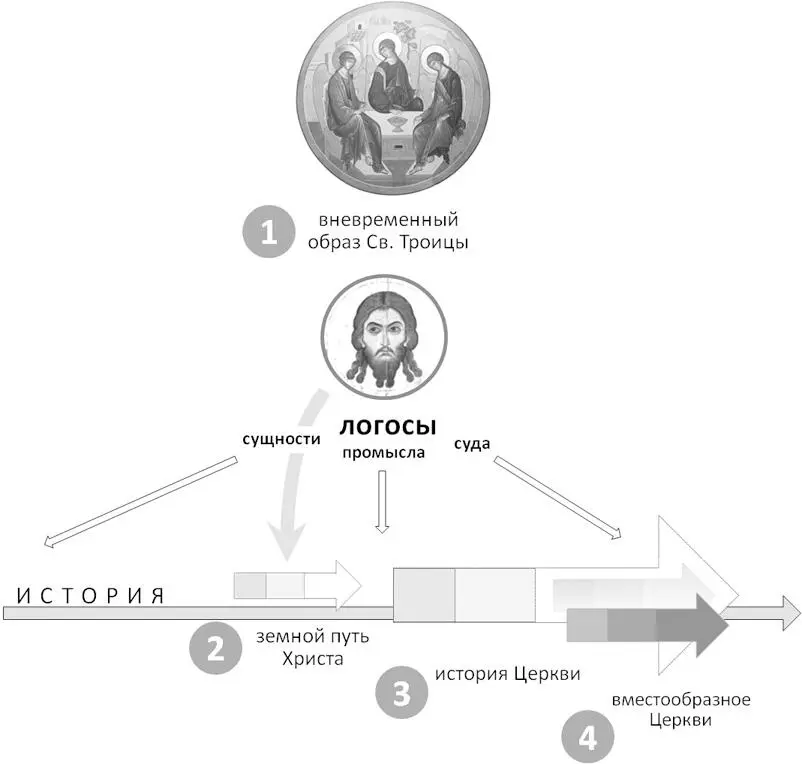

Начиная с III в., богословами Церкви предпринимались попытки выявить и сформулировать закономерности исторических процессов. Начальным основанием законосообразности истории в различных богословских системах неизменно полагалась внутренняя жизнь Святой Троицы, замыслившей и создавшей Церковь по Своему образу и подобию (ср. Быт 1:26).

Несмотря на несовершенство первых попыток такого рассмотрения, уже они содержали ценный вклад в исследование троического аспекта богословия истории. Таково учение Тертуллиана об исторических эпохах, являющих последовательное откровение Лиц Святой Троицы, а также учения Климента Александрийского и Оригена о роли трёхчастной природы человека в закономерном развитии исторических процессов и о возведении к Первообразу Святой Троицы, как этого природного устройства человека, так и внутреннего устройства Церкви – главного двигателя истории. При этом сам принцип поиска основания исторических закономерностей во внутритроичном устроении, в жизни Самого Бога, останется неизменным вплоть до XX–XXI вв., когда у ряда ведущих богословов, занятых проблемой осмысления роли Церкви в мире и истории, троический аспект будет занимать ключевое место [24] Можно упомянуть имена В. Н. Лосского, митр. Иоанна (Зизиуласа), архим. Софрония (Сахарова), протопр. Б. Бобринского и мн. др.

. Обобщая этот опыт, прежде всего можно выделить два вектора в троической проблематике истории: проявляемый в истории и её закономерностях выход Бога к человеку, во-первых, и отображение этого образа троического откровения в исторической жизни человека и Церкви, во-вторых.

Параллельно с поиском законосообразности истории, мысль святых отцов была занята не менее важным вопросом о примирении, или соотношении, законосообразности истории с проблемой свободного выбора человека – главного действующего субъекта исторических процессов. Будучи поставлен со всей остротой ещё в III в., этот вопрос окончательно разрешается в богословии прп. Максима Исповедника.

История как путь спасения и, одновременно, трагический путь свободного выбора человека и человечества представляет собой многофакторный и многоаспектный процесс. Однако при всей кажущейся хаотичности этот процесс даже в негативной своей составляющей (греховной воле людей) направляется Богом. Законосообразность истории, имея начальное основание в Самом Боге, простирается далее через Христа к Церкви, и через Церковь ко всему миру. Сын Божий «логосами», смыслами всего существующего, связанными с Его ипостасными произволениями (προαίρησις), организует историю. Он же, по Воплощении, в образе Своего общественного служения (имеющем троическую типологию) Своими делами, учением и Жертвой задаёт вектор и типологию исторического развития человека и Церкви. История Церкви (в разных масштабах своего бытия – от человека до Кафолической Церкви) в собственных ипостасных формах типологически повторяет путь Христа. В свою очередь мир, даже и в отрицании пути Церкви, следует в русле её исторического развития, что объясняется принципом бессущественности зла. Греховное ослабление сил человека задаёт смену исторической перспективы, границы которой, однако, не могут выйти за пределы законов истории [25] О понятии «вместообразное Церкви» см.: Легеев М., свящ . Богословие истории как наука. Опыт… С. 618–622.

.

Отсюда могут быть сформулированы выше обозначенные ключевые аспекты исследования закономерностей исторических процессов:

• троический ;

• христологический ;

• экклезиологический (обусловленный связью богословия истории с тематикой Церкви, которая есть «стержень истории»);

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: