С. Шмаль - Педагогика и современное общество. Учебное пособие

- Название:Педагогика и современное общество. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005195128

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Шмаль - Педагогика и современное общество. Учебное пособие краткое содержание

Педагогика и современное общество. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мы должны отметить, что отказ от личной ответственности может быть оправдан, когда на человека возлагается ответственность спасти других в их ситуации. Однако, когда на общество в целом возлагается ответственность за предоставление основных ресурсов, политической свободы, здравоохранения, образования и правосудия, отказ от личной ответственности также решительно осуждается. Отказ от личной ответственности означает отказ от человеческого достоинства, свободы и равенства.

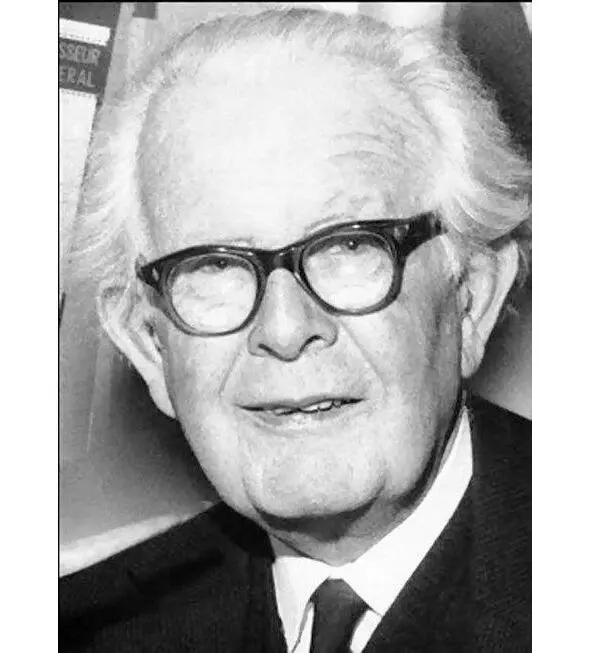

По мнению Жана Пиаже, который предложил теорию психологии развития, способность понимать моральные отношения тесно связана со способностью инициировать и действовать, брать на себя ответственность и совершать действия. Способность действовать зависит от понимания мира и способностей, которыми он был наделен. Те люди, которые неспособны брать на себя ответственность за свои действия, не могут действовать и, следовательно, неспособны понимать и действовать в соответствии с моральными вопросами. Вся человеческая жизнь – это процесс нравственного развития, но мы должны понять, насколько человеческая жизнь моральна, если мы хотим достичь наиболее полного развития наших способностей.

Рис. 1. Жан Вильям Фриц Пиаже́ (1896-1980) – швейцарский психолог и философ, известен работами по изучению психологии детей, создатель теории когнитивного развития. Основатель Женевской школы генетической психологии, позднее Ж. Пиаже развил свой подход в науку о природе познания – генетическую эпистемологию.

Также полезно иметь в виду, что развитие и эволюцию можно концептуализировать по-разному: с точки зрения черт, различий, элементов и этапов, в то время как моральное развитие касается людей (и общества), развивающихся в направлении моральных ценностей. Согласно теории эволюции, жизнь – это не продукт отдельного человека, а продукт взаимодействия между людьми. Согласно неодарвиновской теории, мутации там, где они происходят, не являются результатом усилий отдельных людей. Индивид является лишь посредником в эволюции вида, а не его причиной.

Следовательно, нет причин, по которым общества не должны развиваться и улучшать свои этические системы в целом. Развитие общества зависит не только от постоянного роста материального благосостояния, но и от постоянного роста морального понимания и уверенности людей в том, что их сограждане привержены справедливому обществу и будут защищать его в случае необходимости. Другими словами, каждый человек должен нести ответственность за свои действия, должен принять последствия своих действий и быть преданным своему обществу.

От этого зависит нравственное развитие наций, а также этическое развитие отдельных людей. Признание индивидуальной ответственности и личной ответственности коллектива – важнейшие элементы для развития общества. Нравственное воспитание детей через формирование демократического мышления гарантирует, что люди учатся воспринимать мир по-новому, с новым набором ценностей. Личная ответственность должна быть привита каждому ребенку как основополагающий принцип, а также как моральное требование, чтобы хороший гражданин мог развиваться независимо.

Это не означает, что цель образования состоит только в том, чтобы сделать гражданина, уважающего демократию, терпимость, права человека и социальную справедливость. Образование также важно для развития характера: оно направлено на развитие характера путем поощрения личной ответственности. В этом смысле очень важно, чтобы молодое поколение лучше осознавало свои обязанности, обучаясь своему человеческому достоинству и правам других. Недостаточно верить в эти ценности, как это делают многие люди, если большинство людей не имеет представления, как они должны действовать в соответствии с ними.

Образование должно этому способствовать. В демократическом обществе высший приоритет отдается знаниям, а не моральному обучению. Так было всегда. В Соединенных Штатах, например, в начале 1960-х годов около 30% всех детей начальной школы посещали религиозные школы, в то время как 70% получали какое-либо светское образование. Это пугающая статистика. Однако это не помешало Соединенным Штатам стать процветающей страной, ярким примером человеческого развития.

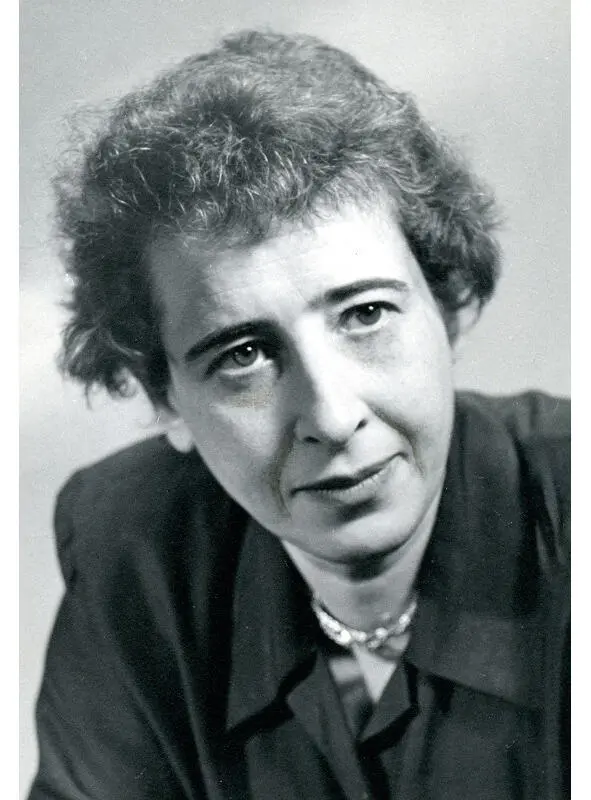

В «Происхождении тоталитаризма» Ханна Арендт отмечает интересный момент, что тоталитарные государства своим появлением обязаны двум вещам: близорукому взгляду на человеческую природу и сдвигу в менталитете к важности технологий, культуры и науки. Первое было основано на понимании того, что люди – это просто инструменты для достижения «высших целей». Последняя была вера в то, что наука, промышленность и технологии могут решить все человеческие проблемы.

Рис. 2. Ха́нна А́рендт (1906—1975) – немецко-американский философ еврейского происхождения, политический теоретик и историк, основоположница теории тоталитаризма.

Арендт пришла к выводу, что в контексте раннего развития тоталитаризма необходимо понимать, что, хотя технологии были очень важны, человеческое развитие и мораль были наиболее важными факторами. В долгосрочной перспективе технический прогресс желателен, но не за счет человеческого развития и морали.

Точно так же в двадцатом веке нации развивались не из-за интеллектуальной мощи своих правительств. Скорее, их развитие было результатом вдохновленных творческих талантов их граждан. Избрание Дональда Трампа – яркое напоминание об этом. Национализм и упрощенный, ограниченный и грубый образ мышления, который чаще всего поддерживают элиты, стимулировали развитие Европы. Поскольку демократия находилась в упадке, и все больше и больше людей впадали в уныние и пресыщались политическим процессом, столо задуматься о роли культуры в развитии здорового общества.

Национальная культура формируется ценностями и верованиями народа, а также обычаями и традициями, которые передаются из поколения в поколение. Эту культуру формируют, например, литература, искусство и музыка, которые высоко ценятся большинством людей на Западе. А что такого особенного в Западе? Здесь вступает в игру психологический аспект культуры: Запад уникален в своей самобытности и принципах.

В средние века Европа имела особую идентичность. Говорят, что ученые были если не лояльны Папе, то верны Священной Римской Империи. Возможно, было несколько ученых-мошенников, которые не обладали такой преданностью, но по большей части эти ученые придерживались христианской веры. К XVIII веку, однако, с распространением идеалов Просвещения возобладало понятие «более великой» культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: