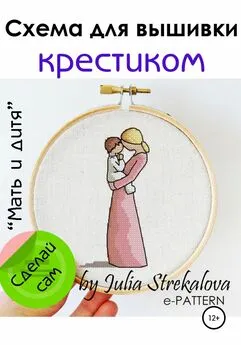

Александр Георгиевский - Мать и дитя

- Название:Мать и дитя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449834485

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Георгиевский - Мать и дитя краткое содержание

Мать и дитя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обучение простому ремеслу

Беспорядочные сексуальные отношения (промискуитет) были существенным препятствием для создания организованной семьи. На первых порах оно частично устранялось матриархатом, когда главенствующее положение в жизни племени занимает женщина, играющая ведущую роль в организации семейных отношений. Матриархат позволял одной женщине иметь несколько мужей. Многомужество сохранилось до сих пор в некоторых племенах, в цивилизованных странах имеет характер скрытого сексуального общения.

Замкнутость и малочисленность первобытных коллективов огранивало разнообразие их генофонда. Существует мнение, что близкородственные половые отношения (инбридинг) отрицательно влияют на жизнеспособности микропопуляций аборигенов в силу бесконтрольного накопления гомозиготных мутаций. Исследования африканских готтентотов и населения горных аулов Кавказа с их долгожителями не зарегистрировали никаких серьезных нарушений здоровья. По аналогии можно предположить, что и в далеком прошлом не было серьезных генетических нарушений от инбридинга.

Тем не менее, жизненный опыт подсказывал, что близкородственные браки не лучшим образом отражаются на жизнеспособности потомства, поэтому они все менее поощрялись и вытеснялись межплеменным сексуальным общением. Женихи и невесты предпочтительнее избираются не из соседних поселений, а по преимуществу из дальних. Обратная традиция все же устойчиво сохраняется в династических браках со всеми отягчающими последствиями. Обычай отдавать невест за выкуп (калым), несомненно, имеет давнюю историю, он существует и поныне, но не способствует близкородственным бракам, как и не препятствует им.

Участие женщины в хозяйственном производстве эпохи патриархата было менее значительным, чем роль мужчины. В тяжелые годы жизни бедные общины продавали своих мужчин, как правило, мальчиков, которые еще не проявили себя ценными тружениками. Структура племени изменялась в сторону преобладания представителей одного или другого пола, в зависимости от коэффициента смертности, но оставалась в относительном равновесии. Многое определялось числом женщин, способных к рождению и воспитанию потомства.

Государства древнего мира

В государствах древних веков сформировался общественный строй, основанный на производственной деятельности свободных граждан и принудительном труде рабов, получил не совсем полностью адекватное название рабовладельческого строя. Географическими центрами его были в западном полушарии Египет, Карфаген, Греция, Рим. Государства эти вели непрестанные захватнические войны с целью пополнения армии рабов из соседних провинций. Число рабов доходило порой до половины населения государства. Рабская сила использовалась на самых тяжелых работах по строительству каналов, крепостей, гигантских пирамид. Часть наиболее физически сильных мужчин использовалась для гладиаторских боев на потеху публики, женщины-рабыни трудились в домашнем хозяйстве, участвовали в воспитании господских детей, использовались в качестве наложниц.

Рабы не имели никаких гражданских прав, подвергались истязаниям, могли быть убитыми по ничтожному поводу и без всякой причины. Бесчеловечное отношение встречало вооруженное сопротивление, как это произошло в восстании Спартака, показавшем всю ненависть униженной до предела массы рабов. Однако организация рабовладельческих государств, поддерживаемая мощью военной силы, позволила просуществовать им не одно столетие и рухнуть под тяжестью своих преступлений и ударов соседних варварских народов.

Свободные от насилия женщины пользовались уважением как продолжательницы рода, но не имели никаких гражданских прав в политической жизни. Не могло идти и речи об участии женщин в управлении древнегреческими полисами или заседании в римском сенате. Они могли быть владелицами солидного имущества, экономически независимыми от мужской половины, воспитывать детей без принуждения со стороны отцов. Наравне с мужчинами прекрасный пол принимал участие в городских «майданах», на театральных зрелищах, причем и в роли актеров, равноправных посиделок на пирушках. Понравившихся гладиаторов не возбранялось брать в супруги.

Материнство и детство в классово разделенных античных государствах было принципиально различным в богатых и бедных семьях. В состоятельных семьях мать и дети пользовались всеми благами соответственно социальному положению. Экономическая зависимость от супруга и отца не ограничивала свободу женщин в общении с другими гражданами, дети обучались и воспитывались в специализированных школах и пансионатах. Дети бедных сословий такой привилегии не имели, их «университетами» было участие в общих с родителями хозяйственных делах и общении с такими же неимущими сверстниками.

Обучение детей в Древней Греции

В отличие от предыдущего родового строя, отдельная семья основную часть произведенного продукта оставляла себе, и поэтому проявляла больше хозяйственной инициативы, чем многосемейный клан. Но родовые порядки переносились в семью: она была миниатюрной самоуправляющейся во внутренних делах общиной, где отец имел почти неограниченную власть над остальными ее членами.

В древних государствах особенно распространяется торговля детьми. Все рекорды по ней принадлежали обществу Древнего Рима. Благосостояние римских горожан было относительно высоким, детей рождалось много, но всех кормить и воспитывать было сложным делом. Зажиточные бездетные семьи могли купить ребенка у более бедных семей. В античных государствах законы особого внимания детям не уделяли, которые полностью находились под личной властью отца или хозяина. В городах имелись школы для детей, где им давали хорошее общее образование, обучали не только чтению и письму, но и логике, истории, риторике, гимнастическим упражнениям. Многопрофильное образование детей в одной школе ведет начало с античных времен.

Средневековый период

Временные границы Средневековья в Европе датируются от падения Римской империи в середине V века до эпохи Возрождения и Нового времени в XVI—XVII веках. Тысячелетний отрезок истории не отмечен существенным научно-техническим прогрессом и демократизацией общественного сознания. Эти особенности столь длительного периода «летаргического сна» вызывают удивление и до сих пор не разгаданы до конца, отчасти объясняются слабым развитием производительных сил и производственных отношений, прессингом религиозного мировоззрения в угоду господству феодального строя. Соответственно этот тормоз сказался на материнстве и детстве, на их экономическом и социально-политическом положении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: