Галина Трубина - Предпрофессиональная социализация школьника в процессе обучения. Социально-технологический подход

- Название:Предпрофессиональная социализация школьника в процессе обучения. Социально-технологический подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-00118-141-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Трубина - Предпрофессиональная социализация школьника в процессе обучения. Социально-технологический подход краткое содержание

Предпрофессиональная социализация школьника в процессе обучения. Социально-технологический подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У зарубежных исследователей самосознание рассматривается как особенности осознания себя в определенные периоды онтогенеза (А. Валлон, Г. Олпорт, Н. Ньюкомб), динамика интернализации (О. Кернберг), становление образа самого себя или другого человека (Г. С. Салливан), общение ребенка со взрослыми и другими детьми и формирование на этой основе представления о себе (К. Роджерс, Э. Эриксон и др.).

С точки зрения С. Л. Рубинштейна личность, как сознательный субъект осознает не только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Единство личности как сознательного субъекта, обладающего самосознанием, не представляет собой изначальной данности. Ребенок не сразу осознает себя как «Я». Осознание себя как «Я» является результатом развития. Через взаимодействие с миром (предметный, социальный). И. С. Кон подчеркивает, что периодом возникновения сознательного «Я» как бы постепенно ни формировались его отдельные компоненты, издавна считается подростковый и юношеский возраст. Феноменальные проявления самосознания – возникновение рефлексии, сознание своих мотивов, моральные конфликты, нравственная самооценка, интимизация внутренней жизни.

Можно отметить, что в исследованиях российских ученых существует три основных направления при определении самосознания: во‐первых, как осознание своей личности, своей индивидуальности (П. С. Гуревич, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков); во‐вторых, как осознанное отношение человека к своим мыслям, потребностям, влечениям, мотивам, переживаниям; а также как оценка своих субъективных возможностей и способностей (В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Б. Ф. Ломов); в‐третьих, как основа формирования умственной активности и самостоятельности; целесообразных действий и поступков (В. Е. Россоха, В. Б. Шапарь).

Отечественные концепции самосознания можно разделить также на три группы в зависимости от основания: концепции, основанные на процессах самосознания; концепции, описывающие самосознание как иерархию уровней; концепции, в основе которых – содержание самосознания.

Соглашаясь с М. К. Селезневой в настоящем исследовании самосознание будем понимать, как личностное образование, благодаря которому человек способен не только сознательно воспринимать воздействия окружающей среды, но и определять меру и характер собственной активности, направленной на овладение социальным опытом деятельности и поведения [ Селезнева М. К. Социально-философский анализ процесса социализации. – М.: Наука, 1998. 1].

В отличие от Г. М. Андреевой, определившей три компонента самосознания, основываясь на взглядах И. В. Вачкова, И. И. Чесноковой, можно выделить следующие четыре компонента (когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный, регулятивный):

– знания о себе, портрет своей личности – образ «Я», что приводит к полному пониманию себя и выводам, к которым приходит человек в ходе самопознания;

– эмоциональные переживания личности относительно той информации, которая была получена ею в ходе самопознания, в результате чего формируется самоотношение;

– организация собственной деятельности, в том числе и в системе общения, что приводит к саморазвитию личности и самоорганизации;

– регуляция системы своих действий, себя в системе отношений, а также личностная саморегуляция.

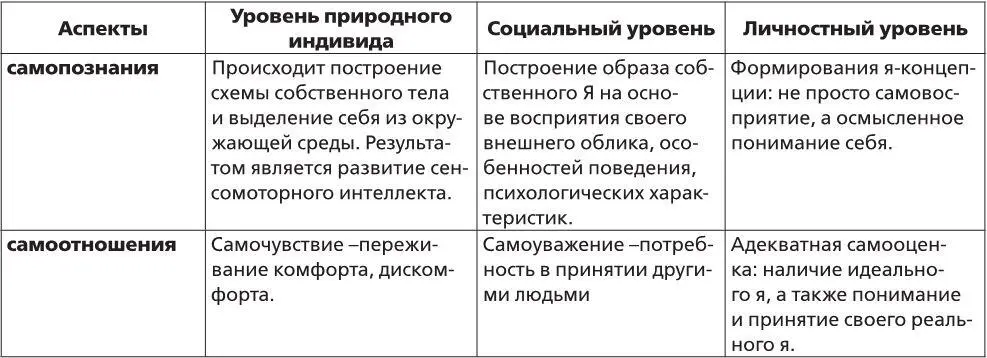

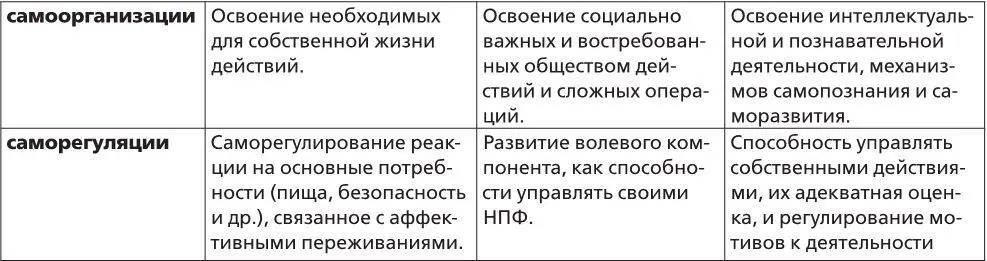

Опираясь на выделенные В. В. Столиным уровни развития самосознания (уровень природного индивида, социальный и личностный), обозначим для оценки самосознания их содержание в аспектах самопознания, самоотношения, самоорганизации, саморегуляции (см. табл. 2).

Таблица 2

Уровни развития самосознания по В. В. Столину

Таким образом, представленные уровни развития самосознания личности могут выступать в качестве одних из индикаторов уровня ее социализации и развития от индивида до успешного, социально признанного человека.

В условиях образовательного процесса в качестве основных критериев социализации можно рассматривать социальные компетенции, так как совершенствование педагогической системы в рамках компетентностного подхода, делает актуальной задачу овладения учащимися методами самостоятельного получения знаний, ключевых, социальных, предпринимательских и других навыков для решения возникающих жизненных проблем. Дж. Равен с компетентностным развитием личности связывает формирование социального опыта. В. В. Краевский, Н. С. Сахарова, А. В. Хуторской рассматривают результаты социализации с точки зрения компетентностного подхода, как способности к «продуктивному самостоятельному действию», развитие которых требует наличия широко понимаемых трудностей/препятствий (Р. Х. Шакуров), направленного включения растущего человека в личностно-значимые ситуации «социального закаливания» (М. И. Рожков).

В соответствие с этим рассмотрим содержательное пространство понятия «социализация» в рамках компетентностного подхода, который, несмотря на широкое распространение на западе в отечественной педагогике, начал доминировать сравнительно недавно (конец 1980‐х годов).

Чаще всего компетентностным подходом оперировали в рамках профессионального образования (Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова) и др.), однако в последнее время область его применения значительно расширилась, и сейчас он используется и в русле общеобразовательной школы, что связано в первую очередь с внедрением новых образовательных стандартов третьего поколения, а также «Стратегии модернизации содержания общего образования», о чем говорит в своих работах апологет компетентностного подхода А. И. Зимняя [Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия [Текст] / И. А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.].

По оценкам исследователей, компетентность в определенной области представляет собой «обладание соответствующими знаниями и способностями, позволяющими обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней» [Краевский, В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах [Текст] / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 2. – С. 3–10].

Компетентность, как отмечают педагоги, подчеркивает деятельностный характер полученного личностью образования [Кузьменко, Н. В. Содержание образования в контексте компетентностного подхода [Текст] / Н. В. Кузьменко // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2008. – № 4. – С. 274–277. с. 277], в нем отражен «такой вид содержания образования, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых (относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций» [Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе [Текст] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14, с.12].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: