Игорь Галкин - Строение Луны

- Название:Строение Луны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1977

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Галкин - Строение Луны краткое содержание

Полеты космонавтов к Луне и изучение ее с помощью космических аппаратов дали огромный экспериментальный материал, касающийся свойств нашей ближайшей соседки по космосу. В брошюре рассказывается о достижениях, полученных в последнее десятилетие и потребовавших пересмотреть вопросы внутреннего строения Луны, а также состава и механических свойств вещества лунной поверхности.

Она рассчитана на широкий круг читателей.

Строение Луны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Период магматической активности Луны длился не более 1,5 млрд. лет. Постепенно внешняя оболочка Луны, остывая снаружи, затвердевала, мощность литосферы наращивалась примерно на 200 км каждый миллиард лет.

По-видимому, в конце первого миллиарда лет возникло центральное расплавленное ядро. Возможно, в нем действовал саморегулирующийся механизм «электромагнитного динамо»; свидетельство его былой силы-высокая палеонамагниченность лунных пород, его жидкие «останки» видимо подсекли сейсмические волны вблизи центра Луны.

По мере остывания внешней корки и продолжения метеоритной бомбардировки 4,4–4,1 млрд. лет назад образовался типичный лунный кратерный рельеф. Трещины от ударов метеоритов протягивались в кору на десятки километров, а реголит имел гигантскую мощность — несколько километров.

Со временем частота падений космических тел на Луну сокращалась, но напоследок, 4,1–3,9 млрд. лет назад, произошли катаклизмы, оставившие неизгладимый след на поверхности в виде гигантских котловин — Больших Бассейнов. Самые древние из них (как Море Спокойствия) имеют неправильную форму, неглубокое днище и не содержат избытка или дефицита масс. А относительно молодые (Моря Дождей, Кризисов и т. д.) — круглые, глубокие, «масконовые». Похоже, что 4 млрд. лет назад что-то переменилось в механических свойствах коры, быть может, завершились подъем и кристаллизация расплавов оболочки.

Последняя глава активной эндогенной жизни Луны — затопление Больших Бассейнов видимой стороны ныне «замерзшими» морями темных базальтов. Базальты поднимались из недр, где распад радиоактивных элементов обеспечивал необходимую для их расплава температуру. Излияния носили скорее всего импульсный характер и были приурочены к местам коры, раздробленным и ослабленным падением метеоритов. Благодаря различиям состава и температуры недр в разных регионах Луны период заполнения морских бассейнов базальтами затянулся от 3,8 до 3,0 млрд. лет. Отсутствие морей на обратной стороне Луны может объясняться как большей мощностью ее коры, так и тем, что притяжение Земли направляло метеориты на всегда обращенную к ней сторону Луны.

На Луне 3 млрд. лет назад воцарилось относительное спокойствие. Столь древний образ космического мира подарила Луна исследователям последнего 18-летия (рис. 13).

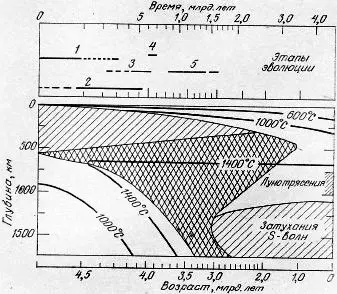

Рис. 13. Основные этапы эволюции (верх) и распределение температуры во времени (низ) по Токсоцу:

1 — дифференциация с образованием коры; 2 — образование анортозитов; 3 — магматическая активность, метеоритная бомбардировка; 4 — образование Больших Бассейнов; 5 — заполнение «морей» базальтами (косая штриховка — зона частичного плавления веществ, клетка — зона полного плавления)

В настоящее время Луна исчерпала свои «жизненные» тектонические ресурсы. Процесс разделения ее вещества давно завершен. Луна остывает — излучение тепла через поверхность превосходит его генерацию в недрах. Если тепловой поток за все время существования Луны был соизмерим с теперешним, то она потеряла энергию ~10 36эрг, которая превышает энергию разделения по плотности и теплосодержание вещества в состоянии полного плавления и соизмерима с энергией гравитационной связи Луны.

На Земле картина иная: суммарные теплопотери здесь меньше энергии гравитационной дифференциации, в результате которой образовалось железное ядро Земли.

Возможно, ключ к пониманию тепловых различий режимов планет кроется в их «способности» превращать тепло в другие виды энергии. Общая энергия, выделяемая в год землетрясениями, всего лишь на 2–3 порядка меньше теплопотерь Земли. С учетом КПД «тепловой машины» получается, что Земля «умеет» превращать тепло в механические движения при землетрясениях и других тектонических процессах.

На Луне все иначе: менее одной миллиардной части ее тепловыделений превращается в сейсмическую энергию — остальное «улетучивается» в космос бесполезно для селенотектоники. Тектоническая «жизнь» Луны «парализуется» мощной жесткой холодной литосферой. В ее разогретой астеносфере могут существовать конвективные потоки вещества, но они слабы и недостаточны, чтобы расколоть или передвинуть литосферу и лишь в состоянии вызвать слабые потрескивания на контакте с ней. К тому же давление и температура ее недр недостаточны для фазовых превращений минералов, которые на Земле служат мощным источником ее активности.

Строение наружного покрова Луны

Представления о строении покрова Луны до 1966 г.Первые сведения о структуре и физических свойствах покрова Луны были получены в результате наземных измерений ее оптического, теплового и радиоизлучений. Ведущая роль в наземных исследованиях покрова Луны принадлежала советским астрономам Н. П. Барабашову, А. В. Маркову, В. С. Троицкому, В. Г. Фесенкову, В. В. Шаронову, начавшим исследования физических свойств покрова Луны задолго до космических полетов. Эти исследования прежде всего обнаружили необычный характер отражения света поверхностью Луны, который можно было объяснить только чрезвычайной ее изрытостью. Интерпретация и моделирование полученных оптических характеристик лунной поверхности позволили сделать фундаментальный вывод о том, что наружный слой (несколько миллиметров) покрова Луны обладает столь высокой пористостью, какой не обладает ни один из земных грунтов. Подобную пористость имеют лишь искусственные губкообразные материалы с очень тонкими непрозрачными стенками, а также материалы, напоминающие мох со сложной ветвистой структурой. Этот вывод на долгие годы был положен в основу многих гипотез о возможном строении покрова Луны. Исследования инфракрасного излучения Луны показали, что его теплопроводность в сотни раз меньше теплопроводности земных горных пород и подтвердили вывод о высокой пористости уже более толстого (до 10 см) наружного слоя покрова Луны. Оценка свойств покрова Луны на еще большую глубину впервые была сделана В. С. Троицким и его сотрудниками. Путем регистрации радиоизлучения Луны они установили, что средняя плотность покрова Луны постепенно увеличивается. Так, на глубине до 4 см она может быть принята равной 0,6 г/см 3, на глубине до 3 м — 1 г/см 3, на глубине до 6 м— 1,5–2 г/см 3. Эти данные относились ко всему диску Луны.

Физические свойства поверхности Луны использовались для разработки гипотез о строении покрова Луны. Однако в результате различного понимания процессов формирования покрова Луны и характера воздействия на него внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов данные наземных наблюдений по разному интерпретировались и привели к различным представлениям о строении покрова Луны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: