Ф. Бублейников - Земля

- Название:Земля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство технико-теоретической литературы

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ф. Бублейников - Земля краткое содержание

В книге в очень доступной форме описаны физические свойства Земли как планеты, так и места где мы живем.

Земля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так было, например, во время землетрясения в 1906 году в Калифорнии (Северная Америка). Калифорния перерезана трещиной длиной около 750 километров. Во время землетрясения участки земной коры вдоль этой трещины передвинулись относительно друг друга по горизонтали до 6 метров. Это было ясно видно по дорогам и изгородям, пересекавшим трещину.

Конечно, подобные передвижения больших масс земной коры сопровождаются резкими сотрясениями.

Прямо над центром землетрясения, находящимся глубоко под землёй, чувствуется вертикальный удар снизу вверх. Но чем дальше от центра землетрясения на земной поверхности, тем более наклонно к ней выходят колебания. В первом случае толчок подбрасывает тела, во втором он валит их.

Определив угол наклона выхода колебаний землетрясения и зная расстояние до центра его на поверхности, можно вычислить глубину, на которой произошёл толчок.

Оказалось, что толчок землетрясения большей частью происходит на глубине десятков километров. Изредка наблюдаются сильные толчки и на гораздо больших глубинах, но не глубже 800–900 километров.

От толчков, производящих землетрясение, происходят упругие колебания, которые распространяются в Земле во все стороны волнами.

Эти волны дают возможность судить о состоянии вещества глубин Земли: скорость упругих колебаний зависит от плотности и от сопротивления тела сдвигу его частиц, то-есть твёрдости тела; поэтому по скорости распространения этих колебаний можно судить о свойствах среды, в которой они распространяются.

Колебания бывают двух родов.

Если ударить по натянутой струне карандашом, то частицы её сдвинутся и этот сдвиг передастся вдоль струны, причём колебания частиц струны произойдут поперек неё.

Такие — поперечные — колебания могут происходить только в твёрдой среде — металле, камне и им подобных телах, частицы которых сопротивляются сдвигу. В воде, масле и других жидкостях их не может быть, потому что сдвигаемая в сторону частица жидкости не сопротивляется и не возвращается в прежнее положение.

Но возникают и другие — продольные — колебания. Они подобны колебанию частиц воздуха при распространении звука. В этом случае частицы колеблются по направлению их распространения. Продольные колебания возникают и в жидких телах.

В начале нынешнего века русский учёный Б. Б. Голицын начал изучение колебаний, которые распространяются через глубины Земли от очень далёких землетрясений.

Нелегко заметить колебания, которые, возникнув от землетрясения, скажем на Камчатке, достигли Москвы, пройдя через глубины не менее 2000 километров.

На Камчатке, где произошло землетрясение, почва колебалась очень сильно. Но, достигнув Москвы, колебания настолько ослабевают, что смещения почвы из стороны в сторону не превышают десятых или даже сотых и тысячных долей миллиметра.

Б. Б. Голицын изобрёл и построил чувствительнейшие приборы, сейсмографы, которые отзываются и на такие ничтожные колебания почвы.

Сейсмографы Б. Б. Голицына основаны на очень простом явлении.

Представьте себе, что в подвале, куда не достигают сотрясения почвы от проходящих грузовых машин и поездов, неподвижно висит маятник.

Когда приходит колебание от далёкого землетрясения и почва сдвигается вправо, маятник по инерции остаётся в покое, а наблюдателю кажется, что маятник отклоняется влево. Когда почва затем двинется влево, будет казаться, что маятник качнулся вправо.

На конце маятника укреплено перо, которое чертит при этих кажущихся колебаниях на движущейся ленте зигзагообразную линию — сейсмограмму. По ней можно видеть, сколько раз в секунду и с каким размахом «отклонялся» маятник.

Чтобы приборы давали правильные показания, необходимо соблюдение некоторых условий. Главное из них, чтобы сам маятник не раскачивался, в противном случае он начнёт записывать собственные колебания, а не колебания почвы.

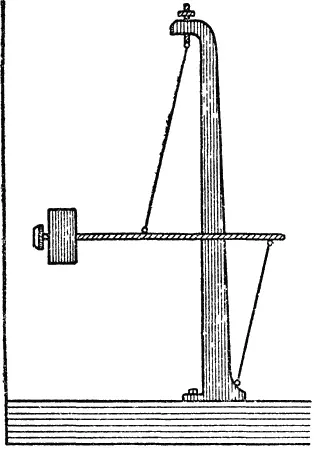

Сейсмограф — это обычно горизонтальный стержень с грузом на свободном конце. За середину он подвешен к верхней части стойки, а за один из концов прикреплён нитью к её основанию. Так стержень висит горизонтально, поддерживаемый в пространстве двумя нитями (рис. 6).

Рис. 6. Горизонтальный маятник.

Стержень колеблется в горизонтальной плоскости. Регулируя длину нити, на которой он подвешен за середину, можно добиться того, что его собственные колебания будут во много раз медленней, чем колебания почвы.

Такой маятник сам не выйдет из состояния покоя и будет показывать только отклонения почвы. Им и воспользовался Голицын для своего сейсмографа.

Однако отмечаемые этим прибором отклонения составляют лишь десятые или даже сотые доли миллиметра. Для записи же нужно увеличить их в сотни и тысячи раз.

Самый простой способ увеличения — прикрепить к маятнику маленькое зеркальце, которое отбрасывает свет лампы — «зайчик» — на далеко отставленный экран. При малейшем повороте зеркала «зайчик» будет заметно передвигаться.

Маятник остаётся неподвижным, а почва со стоящими на ней лампой и экраном колеблется из стороны в сторону, и «зайчик» передвигается по экрану.

Отражённый свет падает на фотографическую плёнку, и его движение запечатлевается на ней. Светочувствительная лента приводится в движение часовым механизмом, и светлое пятнышко чертит на ней зигзаги сейсмограммы, так что прибор работает автоматически.

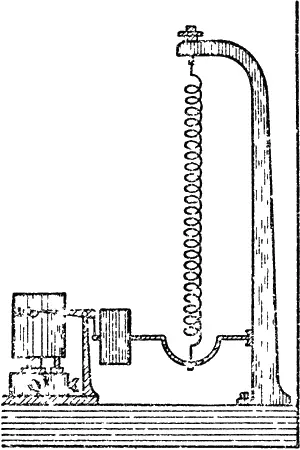

Для регистрации вертикальных колебаний почвы применяется такое устройство. Стержень, один конец которого с помощью шарнира вращается на вертикальной стойке, подвешен за середину на спиральной пружине. На другом конце стержня укреплён груз с пером, которое касается ленты на вращающемся барабане (рис. 7).

Рис 7. Сейсмограф, отмечающий вертикальные колебания почвы.

При вертикальном колебании почвы груз остаётся в покое, а стойки и барабан перемещаются то вверх, то вниз. Наблюдателю же кажется, что колеблется перо и чертит на движущейся ленте зигзагообразную линию.

Советские учёные изобрели приборы ещё более совершенные, чем построенные Голицыным. Особенную известность получили сейсмографы Д. П. Кирноса, П. М. Никифорова, Г. А. Гамбурцева, Д. А. Харина и других советских учёных. В основном они сходны с сейсмографами Б. Б. Голицына, но показания их более точны, и они удобнее для работы.

Сейсмографы, установленные на сейсмических станциях нашей страны и других стран мира, отмечают приход колебаний на различные станции, а также определяют угол, под которым выходят эти колебания на поверхность Земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джек Вэнс - Умирающая Земля [ Умирающая земля. Глаза другого мира. Сага о Кугеле. Риалто Великолепный]](/books/557957/dzhek-vens-umirayuchaya-zemlya-umirayuchaya-zemlya-glaza.webp)

![Джек Вэнс - Умирающая Земля. Сб. [Умирающая Земля. Машина смерти. Глаза Верхнего мира. Большая планета.]](/books/558763/dzhek-vens-umirayuchaya-zemlya-sb-umirayuchaya-zemlya-m.webp)