Валерий Доскин - Реабилитация детей в домах ребенка

- Название:Реабилитация детей в домах ребенка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Владос»deb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-305-00211-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Доскин - Реабилитация детей в домах ребенка краткое содержание

Дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в интернатных учреждениях, представляют группу высокого риска по развитию отклонений в здоровье и развитии. Многие из них имеют перинатальное поражение центральной нервной системы, различные соматические нарушения, рождаются недоношенными. Это обусловливает необходимость проведения в доме ребенка своевременных адекватных реабилитационных воздействий.

В пособии подробно освещены современные технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями, а также имеющих различные соматические нарушения.

Пособие предназначено медицинскому и педагогическому персоналу домов ребенка, усыновителям и опекунам детей-сирот.

Реабилитация детей в домах ребенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позже случаи СВМС связывали с увеличением тимуса у грудных детей («тимическая смерть»), поскольку при патолого-анатомическом исследовании часто обнаруживалась тимомегалия.

До сегодняшнего дня причины возникновения синдрома внезапной смерти остаются не до конца ясными. Вместе с тем установлены основные закономерности и факторы риска его развития. Известно, что чаще всего СВМС встречается у детей в возрасте 2–4 месяцев, высокий риск сохраняется до 6 месяцев и редко отмечается у детей старше 1 года (в России – 2 % всех случаев). Мальчики страдают в 1,5 раза чаще девочек. Наибольшее количество случаев регистрируется в холодное время года (осень-зима). Описана связь с неблагоприятными метеорологическими условиями. Наиболее опасными являются ночные и ранние утренние часы.

Нередко СВМС развивается вскоре после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции, а при аутопсии выявляются минимально выраженные проявления ОРВИ.

Установлены факторы рискаразвития синдрома внезапной смерти:

I. Социальные факторы

– Вредные привычки родителей (особенно матери).

– Неблагоприятные жилищно-бытовые условия.

– Незарегистрированный брак.

– Низкий образовательный уровень родителей.

– Недостаточный уход и внимание к ребенку.

– Неправильный уход (мягкая подушка, сон на животе, тугое пеленание и др.).

II. Биологические факторы

– Неожиданная смерть другого ребенка в семье.

– Эпизоды очевидных жизнеугрожающих состояний, отмечаемых у ребенка в анамнезе.

– Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез матери (аборты, выкидыши, короткие промежутки между родами и др.).

– Юный возраст матери.

– Перинатальные факторы (хроническая внутриутробная гипоксия, недоношенность, задержки внутриутробного развития, внутриутробная инфекция, асфиксия новорожденного, синдром дыхательных расстройств и др.).

– Искусственное вскармливание.

– Недостаточная или избыточная прибавка массы тела, низкий рост, дисгармоничное развитие.

– Атопический или лимфатико-гипопластический тип конституции.

– Дефицит секреторного компонента IgA.

– Вегетативная дисфункция.

Учет факторов риска позволил выделить три основных группы рискапо развитию CMC:

– дети, имеющие низкую массу тела при рождении;

– сибсы жертв СВМС (риск развития данного синдрома в 4–7 раз выше, чем в популяции);

– дети, перенесшие очевидные жизнеугрожающие состояния (ОЖС).

Выделение ОЖС в симптомокомплекс связано с фактом возникновения этого состояния у детей, погибших впоследствии от синдрома внезапной смерти. Клинически ОЖС представляет собой эпизод, характеризующийся комбинацией следующих признаков: апноэ, брадикардия, изменение цвета кожи (бледность или цианоз), мышечная гипотония и гипорефлексия, поперхивание. В 80 % случаев ОЖС возникает в период бодрствования детей.

Установлено, что СВМС в значительной мере связан с пост-гипоксическими состояниями, морфо-функциональной незрелостью, задержкой внутриутробного развития. Это предопределяет незрелость регуляторных процессов, приводящую к нарушению основных функциональных систем ребенка. Следствием внутриутробной гипоксии являются нарушения регуляторных центров стволовой части мозга, что вызывает функциональную дезадаптацию ребенка.

Определяющую роль в постановке диагноза СВМС играют результаты патолого-анатомического исследования. По мнению А.В. Цинзерлинга, детей, умерших от синдрома внезапной смерти, можно разделить на две группы:

1) дети с отсутствием каких-либо клинико-анатомических признаков жизнеугрожающих состояний;

2) дети с минимально выраженными клинико-анатомическими признаками ОРВИ.

Результаты внешнего осмотра детей, погибших в результате СВМС, малоспецифичны. Однако среди фенотипических особенностей отмечается распространенность малых аномалий развития: признаки дизморфизма (грыжи, гидроцеле и др.) и диспластические изменения (гемантомы, невусы) встречаются в два раза чаще, чем в популяции. На секции, как правило, обнаруживаются признаки, являющиеся тканевыми маркерами хронической гипоксии:

– избыточное развитие гладкой мускулатуры в артериях легких;

– увеличение массы правого желудочка;

– повышение уровня фетального гемоглобина в крови;

– повышенный внекостномозговой гемопоэз;

– увеличение размеров вилочковой железы;

– гиперплазия хромаффинной ткани, в частности мозгового слоя надпочечников;

– признаки дисфункции надпочечников с аденоматозными разрастаниями и кистами в дефинитивной коре и гигантскими клетками в фетальной зоне коры надпочечников, обилие бурого жира вокруг надпочечников;

– снижение запасов катехоламинов в стволе головного мозга;

– снижение активности допамин-β-гидроксилазы и повышение активности тирозингидроксилазы в гипоталамусе и хвостатом теле;

– достоверное снижение количества миелинових волокон в шейном отделе спинного мозга;

– глиоз ствола головного мозга и демиелинизация периферических нервных волокон;

– отек и набухание головного мозга;

– петехии в серозных оболочках;

– сегментарный отек легких;

– вздутый живот.

Возможные механизмы СВМС до конца не изучены. В научной литературе выдвигаются различные гипотезы. Однако наиболее обоснованы на сегодняшний день две из них:

1) кардинальная (первичная остановка сердца, ведущая к вторичной смерти мозга);

2) респираторная (первичная остановка дыхания с последующей медленной остановкой сердца).

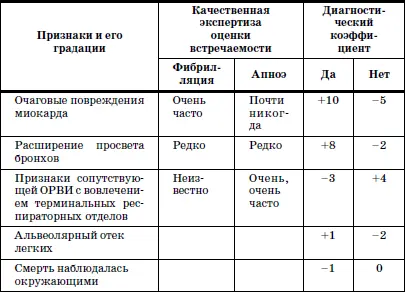

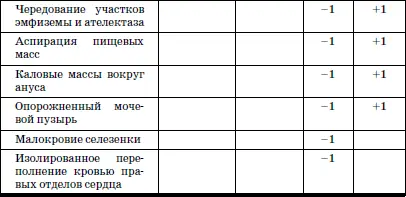

Алгоритм, позволяющий разграничить вероятные механизмы СВМС представлен в табл. 20.

Таблица 20

При сумме балов «+13» и более – вероятна смерть в результате фибрилляции желудочков; при сумме «—13» и меньше – вероятная смерть в результате апноэ. Если пороговый уровень не достигнут, ответ неопределенный.

Согласно современным представлениям большое значение в генезе СВМС играет незрелость нервной системы ребенка первых месяцев жизни. Следствием несовершенства регулирующей функции центральной и вегетативной нервной системы может явиться нарушение дыхательной и сердечной деятельности.

Кардиальная гипотеза синдрома внезапной смерти сформировалась в конце 60-х годов. На сегодняшний день она является наиболее обоснованной, так как признаки электрической нестабильности миокарда часто обнаруживаются у детей, перенесших ОЖС и погибших в дальнейшем от СВМС. Кроме того, при патолого-анатомическом исследовании в 27 % случаев обнаруживаются посмертные признаки фибрилляции желудочков (М.А. Школьникова). Реализации кардиальных механизмов способствуют особенности сердечной деятельности детей первого года жизни: при электрокардиографическом исследовании выявляются признаки электрической нестабильности, увеличение QT-интервала, которое достигает максимума в возрасте 2–4 месяцев (пик смертности от СВМС!). Этому способствует нарушение вегетативной регуляции сердца (прежде всего симпатической). Кроме того, известно, что для детей первого года жизни характерно преобладание REM (быстрого) сна в структуре сна. Во время быстрого сна наблюдаются вспышки симпатической и вагальной активности, что приводит к увеличению QT-интервала. Незрелость вегетативной регуляции наиболее характерна для недоношенных, маловесных, функционально незрелых детей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: