Валерий Доскин - Реабилитация детей в домах ребенка

- Название:Реабилитация детей в домах ребенка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Владос»deb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-305-00211-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Доскин - Реабилитация детей в домах ребенка краткое содержание

Дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в интернатных учреждениях, представляют группу высокого риска по развитию отклонений в здоровье и развитии. Многие из них имеют перинатальное поражение центральной нервной системы, различные соматические нарушения, рождаются недоношенными. Это обусловливает необходимость проведения в доме ребенка своевременных адекватных реабилитационных воздействий.

В пособии подробно освещены современные технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями, а также имеющих различные соматические нарушения.

Пособие предназначено медицинскому и педагогическому персоналу домов ребенка, усыновителям и опекунам детей-сирот.

Реабилитация детей в домах ребенка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С этих позиций чрезвычайно важной является правильная организация сна детей, исключающая возможность шума, включение яркого света, появление резких запахов и т. п. в помещении, где спят дети, поскольку эти факторы увеличивают риск возникновения электрической нестабильности миокарда.

Маркерами дисбаланса между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы являются высокая частота сердечных сокращений, снижение вариабельности сердечного ритма и чувствительность барорецепторов. Следует подчеркнуть, что исследование вегетативного статуса воспитанников домов ребенка, проведенное на кафедре поликлинической педиатрии РМАПО, выявило, что сбалансированное состояние вегетативной регуляции имеется лишь у 6 % детей, у 75 % отмечена гиперсимпатикотония.

В достаточной мере обоснованной является также «респираторная» гипотеза. Для детей первого года жизни в период быстрого (REM) сна характерны респираторные паузы и периодическое дыхание. Патологическим является апноэ, продолжительность которого более 20 с, а также более короткая респираторная пауза, если она сопровождается брадикардией, цианозом или бледностью, мышечной гипотонией. Периодическое дыхание не должно превышать 5 % от общей продолжительности сна. При неблагоприятных условиях оно может трансформироваться в апноэ.

Следует отметить, что респираторная пауза, сопровождающаяся нарушением состояния ребенка, является наиболее очевидным предвестником синдрома внезапной смерти (абортивной СВМС) и требует немедленного оказания помощи ребенку. В дальнейшем необходима консультация специалиста и проведение динамического наблюдения за ребенком с применением дыхательного мониторинга.

В научной литературе обсуждаются и другие гипотезы о возможной связи СВМС с различными биохимическими изменениями в организме ребенка. Так, высказывается предположение о связи данного синдрома с нарушением процесса (3-окисления жирных кислот (J.P. Награу). Наиболее явное последствие этого нарушения – приступы гипокетонемии и гипогликемии. Они могут развиваться на фоне кажущегося благополучия при воздействии таких провоцирующих факторов, как голодание ребенка, повышение температуры, инфекционные заболевания и пр. Приступ развивается быстро и может привести к гибели ребенка.

Эту гипотезу подтверждает факт частого обнаружения у детей, погибших от СВМС, признаков жировой дистрофии печени, миокарда, скелетных мышц. Кроме того, в 17 % случаев у детей, имевших эпизоды ОЖС, выявлен дефект (3-окисления жирных кислот.

Существует гипотеза о связи СВМС с нарушениями обмена липопротеидов и витамина Е. Дефицит витамина Е приводит к образованию в организме ребенка избыточного количества перекисных радикалов, нарушению функции печени. Кроме того, повышается сосудистая проницаемость, возникает дыхательная дисфункция, что проявляется обильной транссудацией, пенистыми, сукровичными выделениями из носа. Накопление перекисных радикалов может способствовать гиперплазии мышечного слоя сосудов. Подобные находки нередки при патолого-анатомическом исследовании детей, умерших от СВМС.

Имеется гипотеза о связи СВМС с дефицитом магния (J.K. Miller), нарушением синтеза нейромедиаторов и гормоноподобных пептидов. Было выявлено значительное снижение активности катехоламинсинтезирующих ферментов. Участи детей, погибших от СВМС, выявлена низкая концентрация антагониста эндогенных эндорфинов (субстанции Р). Остановка дыхания у них могла быть вызвана избытком эндогенных наркотических веществ – эндорфинов.

Интересна (с позиций общей профилактики СВМС) гипотеза, связывающая СВМС с «рефлексом паралича страха». «Паралич страха» – это атавистический рефлекс, ответ на чрезмерную внешнюю опасность. Он проявляется продолжительной иммобилизацией, снижением мышечного тонуса, остановкой дыхания на вдохе, брадикардией, периферической вазоконстрикцией.

У детей первых месяцев жизни, воспитывающихся в доме ребенка, развитие подобного рефлекса могут спровоцировать разнообразные ситуации, связанные с несоблюдением персоналом правил ухода и воспитания. Ограничение движений (при тугом пеленании); отсутствие поддержки (подбрасывание ребенка вверх при общении с ним); боль (медицинские манипуляции); резкие незнакомые звуки; внезапное наступление тишины, резкое изменение освещенности и т. п. могут выступить в качестве провоцирующих факторов развития СВМС.

Реакция усиливается, если воздействие фактора происходит во время засыпания. При этом тугое пеленание и ограничение движений ребенка во сне усиливают эффект резких звуков. Показано, что резкое звуковое раздражение во сне вызывают брадикардию, нерегулярное дыхание, трансформирующееся в апноэ.

Профилактика СВМС должна охватывать всех детей первого года жизни, поступивших на воспитание в дом ребенка. Профилактическая работа осуществляется в трех направлениях:

1) предупреждение нарушений в уходе за новорожденными и детьми первых месяцев жизни;

2) выявление детей группы риска развития СВМС, проведение превентивной терапии;

3) мониторинг респираторной и сердечной деятельности у детей из группы риска развития СВМС.

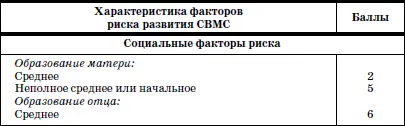

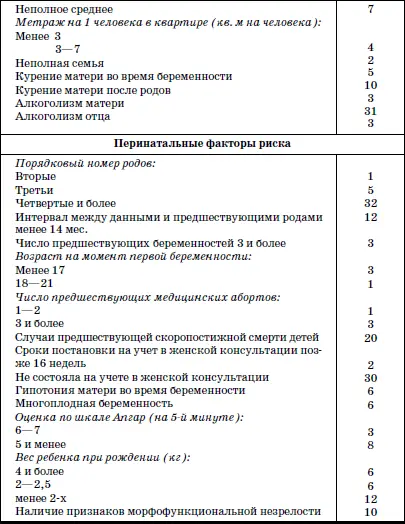

С целью выявления детей, относящихся к группе риска развития СВМС, всем новорожденным показано проведение оценки факторов риска (табл. 21).

Таблица 21

Если оценка риска не была проведена на предшествующих этапах выхаживания ребенка, ее проводят при поступлении малыша в дом ребенка. При выявлении суммы баллов более 70 он относится к группе риска СВМС и требует диспансерного наблюдения [2]:

1) ежемесячные осмотры с обязательной оценкой динамики длины и массы тела;

2) коррекция отклонений в состоянии здоровья (рахит, анемия, гипотрофия и др.);

3) медицинский отвод от профилактических прививок на 6 месяцев;

4) наблюдение невропатолога не реже 1 раза в 6 месяцев;

5) консультация кардиолога и регистрация ЭКГ – 1 раз в 2 месяца, проведение ЭХО КГ в возрасте 1 месяца;

6) консультация в специализированном центре.

При сумме более 100 баллов ребенок относится к группе высокого риска по развитию СВМС. В этом случае показана постановка на учет в специализированном кардиологическом центре. Особое внимание должно уделяться воспитанникам домов ребенка, перенесшим очевидные жизнеугрожающие состояния, недоношенным и имеющим при рождении массу менее 2000 г, детям с признаками морфофункциональной незрелости при нормальных параметрах физического развития.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: