Вернер Гильде - Зеркальный мир

- Название:Зеркальный мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:МИР

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вернер Гильде - Зеркальный мир краткое содержание

Крупный ученый из ГДР в живой и увлекательной форме знакомит читателей с одним из фундаментальных понятий современного естествознания - симметрией. Рассматриваются ее основные виды, проявления в природе и использование в науке, технике и повседневной жизни. Для широкого круга читателей.

Зеркальный мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иначе обстоит дело с серпом и молотом на флаге СССР. Этот герб асимметричен, однако его графическое решение весьма гармонично, так как сама эмблема проста и выразительна. Разумеется, молот и серп можно было бы представить и в зеркальном изображении. Герб ГДР относительно симметричен, если не считать молота и циркуля. В этом случае имеются правое и левое решения.

Для рекламы Олимпийских игр канадцы придумали прелестный рекламный трюк. Они построили «кафельный узор» из кленовых листьев, который, используя оптический обман, превратили путем постепенного перехода в узор из сердец.

Подобные оптические «трюки» знакомы нам и по другим черно-белым узорам, которые воспринимаются по-разному в зависимости от фокусировки глаз.

НЕ ВСЕ ТАК УЖ СОВЕРШЕННО

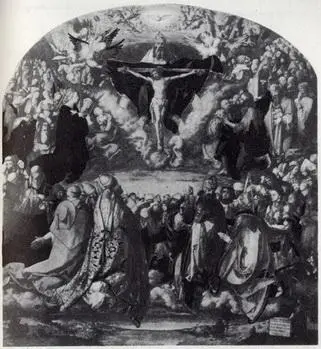

В 1511 г. Альбрехт Дюрер написал картину «Поклонение Святой Троице», в которой открыто выразил свое мировосприятие. Придавая картине очень важное значение, художник изобразил на ней (в правом нижнем углу) себя самого. Выше он показал представителей всех профессий и сословий своего времени. Особо выделены император и папа как тогдашние верховные владыки. Над людской суетой Земли - в соответствии со взглядами XVI столетия - на

Глубокий смысл, вложенный Дюрером в картину, без специального разъяснения нам уже непонятен. Да это и не наша тема. Нас пленяет в первую очередь высокое мастерство художника, с которым он сумел разрешить трудную проблему - так использовать пространство картины, чтобы изобразить на ней множество людей, избежав при этом хаотической неразберихи. Поучительно, сверх того, исследовать геометрию картины. Мы знаем, что Дюрер, подобно многим его современникам, испытывал некое мистическое благоговение перед математикой. Вспомните кристалл, циркуль и магические квадраты на его гравюре «Меланхолия». Подобно тому как Платон полагал, будто в своих пяти телах он нашел «тайну» природы, художники Возрождения искали взаимосвязь между красотой и геометрией.

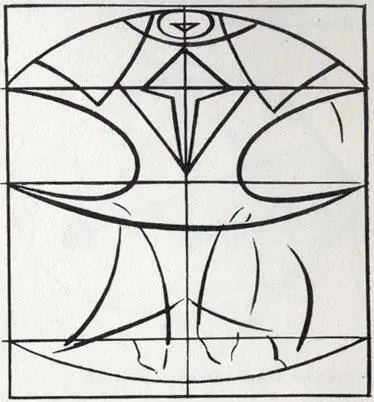

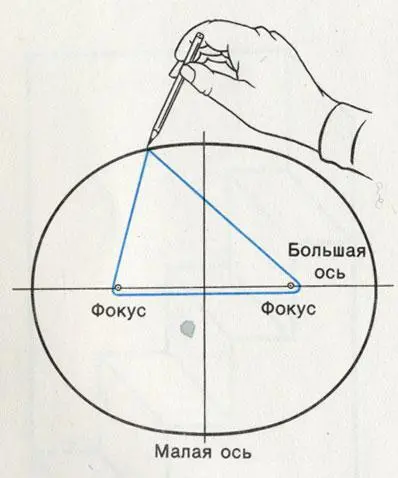

Рассматривая «Троицу» под таким углом зрения, мы обнаружим, что Дюрер привнес в композицию картины всякого рода математические элементы. Конечно, прежде всего бросается в глаза симметрия обеих ее половин. Оговоримся сразу же, что это относится только к построению картины, то есть к членению холста на поля, но отнюдь не к художественному исполнению. Так, на картине строго разделены светская толпа и духовенство, а среди святых - даже мужчины и женщины. Если приглядеться к земле, изображенной в самом низу, то видно, что ее поверхность поднимается в обе стороны от центра по эллиптической кривой. Ее строго повторяет линия, образуемая головами человеческих фигур. Только император, папа и голова женщины в левой части картины возвышаются над этой линией, которая подходит к боковым краям картины посредине полотна. Сверху Дюрер замкнул картину, поставив ножку циркуля в облако у основания креста и прочертив дугу.

На картине Дюрера 'Поклонение Святой Троице' фигуры святых вписаны не в круг, а в эллипс. Для своего времени это было проявлением немалой смелости как в восприятии религиозного сюжета, так и в его изображении

Важнейший результат нашего исследования сводится к тому, что у Дюрера все «божественное неземное» отделено от «нечестивого земного» эллиптической кривой. Если бы Платон или кто-то из его последователей могли вообразить себе «неземной мир», то для них было бы немыслимо представить его себе иначе, как не в «совершенном» теле, вероятнее всего в сфере. Насколько революционным было решение Дюрера, поместившего небеса в эллипс, показывает следующая цитата, заимствованная из труда другого великого революционера, совершившего переворот в науке, Николая Коперника (1473-1543). Его книга начинается словами:

На картине Дюрера 'Поклонение Святой Троице' фигуры святых вписаны не в круг, а в эллипс. Для своего времени это было проявлением немалой смелости как в восприятии религиозного сюжета, так и в его изображении

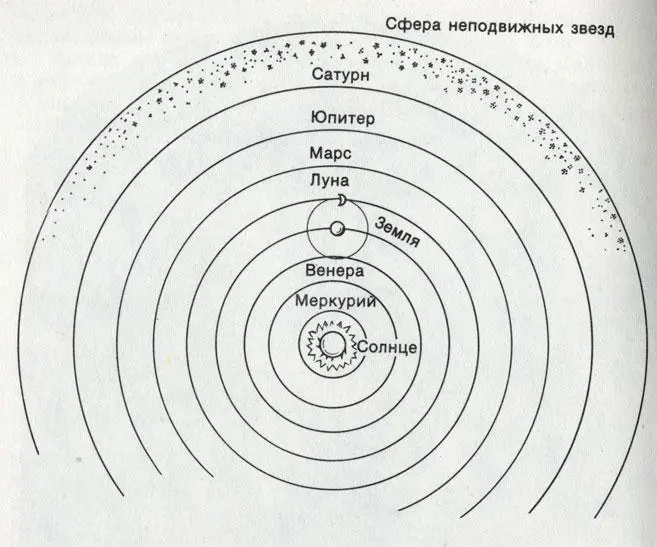

«Прежде всего мы должны заметить, что мир является шарообразным или потому, что эта форма совершеннейшая из всех и не нуждается ни в каких скрепах и вся представляет цельность, или потому, что эта форма среди других обладает наибольшей вместимостью, что более всего приличествует тому, что должно охватить и сохранить все, или же потому, что такую форму, как мы замечаем, имеют и самостоятельные части мира, именно Солнце, Луна и звезды; или потому, что такой формой стремятся ограничить себя все предметы, как можно видеть у водяных капель и других жидких тел, когда они хотят быть ограничены своей свободной поверхностью. Поэтому никто не усомнится, что такая форма придана и божественным телам» ( Коперник Н. О вращениях небесных сфер. -М.: Наука, 1964, с. 18 ).

Так представлял себе строение Вселенной Коперник

Учение Коперника о движении Земли было революционным не из-за своего научного содержания: ведь нечто подобное допускали уже античные математики за два тысячелетия до него. Революционными явились прежде всего мировоззренческие выводы, вступившие в противоречие с Библией, где сказано, что бог остановил Солнце и Луну. А это было бы возможно лишь в том случае, если бы Солнце и Луна обращались вокруг Земли. Однако в Библии не написано, что бог остановил Землю в ее вращении, а следовательно, новое учение с точки зрения церкви не могло быть истинным.

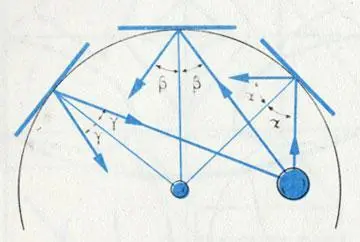

Отражение на 'закругленных углах' происходит таким образом,фбудто закругление построено из касательных, которые отбрасывают луч (если хотите, хоккейную шайбу) назад в соответствии с законами отражения

Напротив, математикам представления Коперника сразу же показались убедительными. Не было, правда, никаких доказательств в их пользу (уж это-то противники знали точно!). Тем не менее они столь просто объясняли вид неба, что по крайней мере в качестве рабочей теории их тотчас восприняли как очевидные без всяких доказательств. Лишь с открытием подзорной трубы (около 1600 г.) измерения, как это часто бывало в истории естествознания, выявили все совершенство теории!

Интервал:

Закладка: