Ю. Татур - Высшее образование: методология и опыт проектирования

- Название:Высшее образование: методология и опыт проектирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Логос»439b7c39-76ee-102c-8f2e-edc40df1930e

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98704-136-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Татур - Высшее образование: методология и опыт проектирования краткое содержание

Изложены концептуальные основы проектирования образовательного процесса в вузе. Проанализирован опыт и рассмотрена технология создания всех структурных элементов образовательной программы вуза: учебного плана, программ учебных дисциплин и др. Содержание пособия основано на цикле лекций, которые автор читает в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Инженерная педагогика».

Для подготовки специалистов по направлению «Педагогика профессионального образовния», слушателей учебных подразделений по повышению квалификации и переподготовке преподавателей вузов. Может использоваться в учебном процессе студентами педагогических специальностей и направлений вузов, а также магистрами, аспирантами, стажерами-преподавателями, готовящимися к педагогической деятельности в высшей школе. Представляет интерес для специалистов в области педагогики и организации обучения.

Высшее образование: методология и опыт проектирования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Еще одна работа, выполненная в начале 1980-х гг., не потеряла своего значения до настоящего времени. Подтверждением ее актуальности и высокой практической значимости явилось присуждение ее авторам премии Президента Российской Федерации в области образования за 1997 г. Речь идет о работе, выполненной группой преподавателей Московского института стали и сплавов под руководством проректора этого института проф. В.А. Роменца и посвященной разработке технологии создания программы обучения и основного организующего процесс подготовки специалистов документа – учебного плана.

Авторы исследования, опираясь на КХ специалистов, сделали следующий важнейший шаг в организации эффективного учебного процесса: они предложили научно обоснованную методику проектирования содержания программы подготовки специалиста и соответствующего учебного плана, т. е. документа, определяющего структурирование и развертывание во времени этого содержания.

Общие положения предложенной авторами системы заключаются в следующем. Образовательная программа подготовки специалистов разбивается на отдельные структурные учебные единицы (УЕ), которые представляют собой различные уровни учебной иерархии по объему и содержанию. Между всеми полученными УЕ устанавливаются логические взаимосвязи, которые фиксируются в специальных матрицах соответствующих учебных единиц: матрицы логических связей лекций, тем и учебных дисциплин.

Как уже отмечалось, отправной точкой проектирования являлись требования, связанные с выполнением различных видов деятельности, которые должен уметь осуществлять специалист того или иного профиля (систему таких требований часто называют моделью деятельности специалиста).

Согласно предложенной методике, вначале работа ведется в рамках первого предварительного этапа. Исходя из содержания заданных видов деятельности и на основе имеющегося опыта, определяется перечень и объемы специальных общепрофессиональных и общенаучных дисциплин. На базе этих предварительных данных разрабатываются проекты программ учебных дисциплин, которые в своей совокупности составляют программу подготовки специалистов. При этом она структурно оформляется в виде разделов с определенным объемом часов, каждый из которых сопровождается входной информацией о необходимых знаниях для ее изучения, связывающих этот раздел с другими разделами и дисциплинами.

Второй этап представлял собой оценку всего массива программ, на котором экспертами выступают опытные специалисты профильных предприятий. Они, в соответствии со специальной инструкцией, дают количественную оценку значимости каждого раздела учебной дисциплины для выполнения профессиональной деятельности, а также сообщают свое мнение о структуре этих дисциплин и соответствии их содержания требованиям научно-технического прогресса. Эти оценки, относящиеся, в первую очередь к специальным дисциплинам, статистически обрабатываются и определяют так называемую внешнюю значимость раздела (авторы работы, как уже отмечалось, именуют разделы дисциплин, сами дисциплины, специальности – учебными единицами различного уровня учебной иерархии).

Наряду с внешней определяется и внутренняя значимость каждого раздела. Она количественно выражает значение данной учебной единицы для изучения других учебных единиц. Внутренняя значимость определяется путем анализа количества и тесноты логических связей между данными учебными единицами, отраженными во входной информации, сопровождающей каждую учебную единицу.

Следующий этап – это логический анализ полученного большого массива информации с целью оптимального распределения аудиторных часов по учебным дисциплинам с учетом их результирующей (внешней и внутренней) значимости; установления логической последовательности изучения учебных единиц.

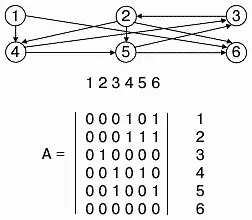

Авторами была предложена (и реализована) специальная программа соответствующей автоматической (с помощью ЭВМ) обработки данного массива. В качестве иллюстрации предложенного метода в одной из своих работ авторы приводят следующий пример. На рис. 3.1 представлен граф логических связей для шести учебных единиц и соответствующая ему матрица логических связей.

Рис. 3.1. Граф и соответствующая ему матрица логических связей

Если рассмотреть любую строку матрицы А, то единицы, стоящие в ней на пересечении с соответствующими столбцами, укажут те учебные единицы (столбцы), которые используют при своем изучении сведения из данной учебной дисциплины (строки).

Таблицы логических связей составляются для каждой учебной дисциплины и затем «сшиваются» между собой последовательно в порядке их изучения. Результаты проведенной работы позволяют скорректировать первоначальный перечень дисциплин, объем учебных курсов и размещение их по семестрам и таким образом задать все основные параметры учебного плана. Более подробное изложение этой работы и примеры ее практического применения – в трудах авторов [27, 39] и различных сборниках научно-исследовательских работ [36].

3.2. Уточнение условий и выбор стратегии проектирования

Анализ предшествующего опыта, как мы установили в 1.1, относится к предварительному этапу проектирования. На этом этапе необходимо не только проанализировать предшествующий опыт подобной деятельности в сфере образования, но и уточнить все основные условия, в которых будет протекать эта работа. Это временные рамки создания проектной документации, кадровое и финансовое обеспечение проектной деятельности и, естественно, правовые положения и нормативные документы, регламентирующие работу проектанта. В данной книге мы остановимся лишь на анализе последнего условия, поскольку другие из названных настолько не детерминированы, что их рассмотрение, в отрыве от конкретных возможностей того или иного вуза, нецелесообразно.

Итак, что надо знать и учитывать в своей работе над созданием учебных планов и программ по части нормативных положений в сфере педагогического проектирования?

Во-первых, положения российских Федеральных законов «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», касающиеся общих требований к содержанию образования и организации учебного процесса (мы ранее подробно излагали их суть).

Во-вторых, документ, одобренный Правительством Российской Федерации, – Концепция модернизации российского образования до 2010 гг. – в части, касающейся высшей школы (об этом документе мы также вели речь в предыдущих разделах).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: