Надежда Ефремова - Тестовый контроль в образовании

- Название:Тестовый контроль в образовании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Логос»439b7c39-76ee-102c-8f2e-edc40df1930e

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5–98704–138–4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Ефремова - Тестовый контроль в образовании краткое содержание

Рассматриваются вопросы качества образования и пути его повышения, теория и практика педагогических измерений, формы и методы массового тестирования. Показаны возможности квалиметрического образовательного мониторинга качества обучения в масштабах страны, регионов, территорий или отдельных образовательных учреждений.

Предназначена студентам и аспирантам, а также преподавателям педагогических вузов.

Тестовый контроль в образовании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В процессе моделирования теста выделяют несколько последовательных шагов.

1. Определение цели конструирования теста и выбор подходов к его разработке (нормативно–ориентированный или критериально–ориентированный), планирование содержания теста.

2. Получение первоначальных представлений об ожидаемом положении на оси измеряемой переменной результатов уровня подготовки данной выборки испытуемых (из анализа предварительной экспресс–диагностики приблизительно задаются наиболее вероятные пределы переменной измерения на шкале логитов для данной выборки).

3. Выбор планируемой точности измерений. При этом желательно задать стандартную ошибку для всех значений измеряемой переменной в выделенной области на шкале логитов.

4. Задание формы целевой информационной функции теста на выделенном интервале шкалы логитов с использованием методов математического моделирования теста. Для нормативно–ориентированных тестов она может иметь вид кривой нормаль

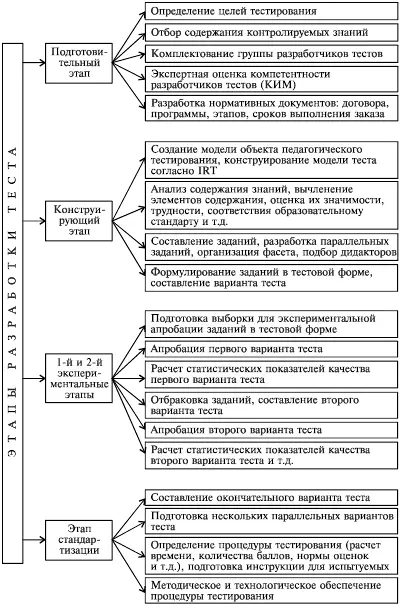

Рис. 12.Последовательность этапов создания теста

ного распределения. Для критериально–ориентированнь ж тестов целевая информационная функция на оси логитов будет иметь вид треугольника с вершиной в точке, соответствующей пороговому баллу, что позволит отделять испытуемых, не прошедших критерий выполнения теста, от прошедших его.

5. Выбор планируемого вида распределения уровней трудности заданий теста: прямоугольное (когда все значения параметра трудности распределены равномерно, а каждое значение встречается только один раз), нормальное (значения параметра трудности распределены по нормальному закону) и др.

6. Отбор заданий, параметры трудности которых равномерно заполняют область под целевой информационной функцией теста. При этом предполагается наличие банка тестовых заданий с устойчивыми оценками параметров, уже полученных методами

Рис. 13.Алгоритм разработки педагогического теста

IRT. На практике предпочтение применению математических моделей IRT отдается тогда, когда имеется ряд жестких требований к качеству выборки аттестуемых (итоговая аттестация, вступительные испытания, отбор специалистов и др.). Однако эта задача требует применения программных средств и организации компьютерного процесса оценки трудности тестовых заданий. Необходимо также умения анализировать и интерпретировать полученные данные на основе IRT. В настоящее время для этих целей используются готовые программные продукты.

7. Добавление заданий при вычислении количества информации в различных точках оси измеряемой переменной для каждого из вновь создаваемых вариантов теста.

8. Отбор заданий из банка ведется до тех пор, пока информационная функция теста не приблизится в приемлемой степени к теоретически заданной информационной функции модели теста. Отбор тестовых заданий должен быть ориентирован не только на трудность, но и на содержательные элементы, проверка которых планируется в спецификации теста.

Процедура совершенствования тестов такова, что обеспечивает постоянное обновление состава тестовых заданий путем их выбраковки и замены по результатам очередных тестовых испытаний. Это обусловлено тем, что одной из целей тестирования является объективизация оценки уровня подготовленности выпускников на основе единых требований к средствам и методам контроля. Выполнение этой последовательности шагов предполагает, что предварительно имеются банк параметризированных (калиброванных) заданий и разработанная спецификация, обеспечивающая содержательную валидность теста, согласно требованиям которой содержание тестов должно полностью соответствовать целям проверки: вступительные экзамены, олимпиада, текущий или рубежный контроль, аттестация образовательного учреждения и др. В первом случае задания должны быть достаточно трудными, в последнем – легкими. Однако при одинаковой трудности заданий теряется понятие теста как педагогического измерителя – задания должны быть нарастающей сложности и достаточной дифференцирующей способности.

Методика разработки педагогических измерителей в зависимости от поставленных целей должна обеспечивать достижение ряда качественных характеристик теста: содержательной валидно–сти, высокой надежности, требуемой трудности, максимальной дифференцирующей способности в широкой области на оси измеряемой переменной уровня подготовки тестируемых.

Сообразно выстроенному подходу планируется структура теста. При этом заданную структуру соблюдают во всех вариантах.

Успех создания теста во многом зависит от правильности выделения укрупненных единиц знаний по учебной дисциплине, этим же определяется и длина теста, так как число заданий должно ограничиваться разумными пределами, но в то же время желательно максимально отобразить содержание контролируемого учебного материала.

Для тестов нормативно–ориентированной интерпретации соблюдается несколько важных условий, учитываемых при проведении апробации:

• нормативная (апробационная) группа должна адекватно отображать генеральную совокупность учащихся;

• статистические показатели тестовых заданий (уровень трудности, дифференцирующая способность, коэффициент корреляции) обязательны при отборе заданий для включения их в тест;

• тестовые баллы должны иметь значительную дисперсию по значениям трудности;

• распределение тестовых баллов должно иметь вид, близкий к нормальному;

• индивидуальные результаты испытуемых должны сопоставляться со статистической нормой, полученной в процессе параметризации теста.

К числу необходимый условий подготовки критериально–ориентированных тестов относятся:

• четкое, детализированное определение области контролируемого содержания для более репрезентативного подбора заданий;

• отличие от нормального распределения тестовых баллов и их низкая вариативность;

• заранее установленные критериальные баллы, отражающие требования стандартов к освоению содержания предметных областей;

• достаточно слабая дифференцирующая способность тестов вблизи критериального балла.

После уточнения целей тестирования проводится уточнение спецификации на разработку теста, которая позволяет задать структуру теста в виде таблицы, отражающей номера тем, изучаемое содержание, число заданий по вопросам темы, сквозную нумерацию заданий по вопросам. Спецификация позволяет установить, охватывает ли тест (субтест) репрезентативную выборку конкретных умений, навыков и знаний и свободно ли его выполнение от влияния посторонних факторов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: