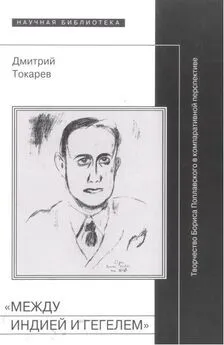

Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе

- Название:«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2011

- Город:Ммосква

- ISBN:978-5-86793-828-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Токарев - «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе краткое содержание

Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный. Автор рассматривает самые разные аспекты творчества поэта — философскую и историческую проблематику, физиологию и психологию восприятия визуальных и вербальных образов, дискурсивные практики, оккультные влияния, интертекстуальные «переклички», нарративную организацию текста.

«Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Важно, что символ для Поплавского, как и для Шеллинга, характеризуется семантической неисчерпаемостью: его невозможно понять до конца. Здесь Шеллинг близок к тому пониманию символа, которое было свойственно Гете и Карлу Филиппу Морицу. Воспользуюсь комментарием А. В. Михайлова, который указал, что для последних символ есть

такой знак, значение которого не условлено заранее; оно, с одной стороны, интуитивно усматривается и очевидно, а с другой, никогда не постигается до конца и обладает неисчерпаемостью; далее, символ есть целое, образ, который сам по себе совершенен и целостен; символ есть знак, который не может быть воспроизведен никак иначе (т. е. он непереводим с помощью других знаковых систем) [50].

Неудивительно, что в процитированном выше рассуждении о «сложном образе» Поплавский подчеркивает его загадочность: «сложный образ» кажется составленным из автономных визуальных образов, значение которых не совпадает с их бытием. Можно сказать и так: материальный субстрат этих образов отсылает к их идее, но ею не является. В то же время в акте эйдетического вспоминания сам этот субстрат переводится в сферу иллюзорного, где его может наблюдать лишь художник-эйдетик; вновь он становится (обще)доступным для органов чувств лишь тогда, когда фиксируется на картине или в тексте. Однако теперь картина или текст представляют собой уже не набор образов, но «большую конструкцию», которая манифестирует себя в качестве нечленимого знака или же, иначе выражаясь, «осмысленного образа», символа [51]. Понятый таким образом символ является типичным гештальтом, чьи гештальткачества не выводятся из свойств его частей. Хочу еще раз подчеркнуть, что, по представлению Поплавского, образы Незнакомки, остряков, реки, девушки в перьях и т. п. становятся символом только тогда, когда «сцепляются» в единое целое, приводимое в движение духом музыки . Точно так же и Аполлон Безобразов является символом лишь в той мере, в какой он представляет собой «сложный» синтетический образ, в котором «ни общее не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но где и то и другое абсолютно едины» [52]. Я думаю, что Поплавский мог бы легко повторить вслед за Шеллингом, что

стихотворение вообще есть некоторое целое, содержащее в себе самом свое время и свою энергию (Schwungkraft), представляя, таким образом, нечто обособленное от языка в целом и полностью замкнутое в себе самом [53].

Задача поэта не в том, чтобы транслировать читателю некое знание, поскольку он сам не до конца понимает, о чем идет речь в стихотворении, а в том, чтобы передать ему то «ценное» ощущение, то «содержательное волнение», которое само по себе есть форма сверхчувственного познания:

С соединением психических фактур воссоединяется ощущение, их собравшее, — резюмирует Поплавский, — причем читатель, воспринимая их, также ничего не понимает, но сопереживает с автором. Шедевр такой конструкции есть вполне энигматическая картина Медного Всадника. Наводнение, медная лошадь, стук копыт. И все это абсолютно неизвестно почему, что, собственно, хотел сказать всем этим Пушкин, ломали себе голову горе-критики XIX века, то ли петровский режим и социальная несправедливость скачет, — конечно, нет, «Медный всадник» есть мистический опыт, ну, скажем, обще: опыт совершенного рока, что ли, но что, собственно, хотел Пушкин сказать о роке, — неизвестно, и вместе с тем мы постигли что-то через «Медного всадника», ужаснулись чему-то вместе с поэтом, и все же

Стало ясно, кто спешит

И на пустом седле смеется ( Неизданное , 101–102).

Хотя сам Поплавский не использует здесь термин «символ», я убежден, что речь идет именно о символическом, причем понятом совершенно по-особому: если тот же Шеллинг считает символами такие «односоставные» образы, как образы св. Цецилии и св. Марии Магдалины, Поплавский подчеркивает, что символическим значением обладает прежде всего образ «сложносоставный». Так, символика Медного всадника «конструируется» путем соположения «простых», чувственно постигаемых образов наводнения, медной лошади, стука копыт.

Любопытную параллель такому пониманию символа можно найти в философии чинарей, которые активно пользовались понятием «иероглиф» и даже намеревались составить словарь иероглифов [54]. Иероглиф понимался чинарями не как графема, репрезентирующая некий объект, но как элемент, имеющий двойственную природу: с одной стороны, он обладает материальностью (физической, биологической, физиологической, психофизиологической), с другой — трансцендирует ограничения, накладываемые ею, и предстает в качестве связующего звена между миром чувственным и миром сверхчувственным. Особенно важна для чинарей первая часть этого слова — иерос, «священное», — ибо она непосредственно отражает вертикальность алогических отношений «человеческое — божественное». Такая же устремленность вверх характерна и для поэзии, которая по определению является искусством иератическим. Кстати, такая постановка вопроса понравилась бы Шеллингу, который исходил из убеждения, что «непосредственная первопричина всякого искусства есть Бог» [55].

Яков Друскин, который применил термин «иероглиф» для анализа произведений Александра Введенского, считал, что «иероглиф можно понимать как обращенную ко мне непрямую или косвенную речь нематериального, то есть духовного или сверхчувственного, через материальное или чувственное» [56]. Поскольку духовное сопротивляется логическому познанию, «несобственное» значение иероглифа с трудом поддается точному определению и может быть выражено лишь в виде метафоры или, зачастую, в виде антиномии, противоречия, объединения несовместимых понятий. Интересно, что иероглиф Друскин трактует точно так, как Шеллинг трактует символ, а символ в понимании Друскина совпадает скорее с шеллингианским определением аллегории. Друскин говорит: если символ — это знак, указывающий на что-то другое, то иероглиф — это «знак, как то, что он есть, есть другое» [57]. Другими словами, иероглиф, являясь самим собой, сам есть в то же время и что-то другое [58].

Чинари различали универсальные иероглифы (огонь, вода, листопад, свеча) и иероглифы «персональные», которые как раз характеризуются «сложносоставностью» образов, имеющей такое значение для Поплавского. Так, начальная сцена «Мертвых душ» — въезд Чичикова в город, — по мнению Липавского, тоже иероглиф и эксплицирует он множество смыслов, среди которых «начало пути» и «судьба России» (от брички Чичикова к «птице-тройке»). Или, например, чеховский иероглиф «пристань — дама — собачка». Очевидным образом, «энигматическая картина Медного всадника» также представляет собой иероглиф.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: