Владимир Сурдин - Разведка далеких планет

- Название:Разведка далеких планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1288-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сурдин - Разведка далеких планет краткое содержание

Мечта каждого астронома — открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна — две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких — по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

На лицевой стороне переплета: Меркурий, Венера и Луна над австралийским комплексом радиотелескопов АТСА (Australia Telescope Compact Array) близ города Наррабри, Новый Южный Уэльс. Фото: Graeme L. White и Glen Cozens.

На обратной стороне переплета: телескоп «Вильям Гершель» диаметром 4,2 м, установленный на о. Пальма (Канарские о-ва). Лазерный луч используется для работы системы адаптивной оптики.

На форзаце: возможно, так с высоты птичьего полета выглядит поверхность Тритона, крупнейшего спутника Нептуна. Справа — планета, слева вдали — Солнце. Рисунок: ESO/Calgada L.

На нахзаце: возможно, так выглядит поверхность Плутона, покрытая наледями замерзшего метана. Слева — Харон, справа — Солнце, которое светит там в 1000 раз слабее, чем на Земле. Рисунок: ESO/Calgada L.

Разведка далеких планет - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы узнать будущее земной атмосферы, мы должны посмотреть на Марс. Из‑за своей удаленности от Солнца он никогда не был особенно горячим, но, имея небольшую массу, он плохо удерживает летучие газы в своей атмосфере. Марс красный из‑за того, что его водяной пар расщепился на водород и кислород; водород улетел в космос, а кислород окислил (покрыл ржавчиной) грунт. Отсутствие у Марса магнитного поля и мощная метеоритная бомбардировка тоже способствовали улетучиванию атмосферы. Странно, что Марсу вообще удалось хоть что‑то сохранить. Сегодня его атмосфера в 100 раз тоньше земной. Она почти не препятствует астрономическим наблюдениям с поверхности планеты, но и жизнь на ней поддержать не в состоянии. Если Землю ожидает такая же судьба, то каким будет ее небо?

Днем на Марсе небо розовое из‑за мелкой неоседающей пыли, которую ветер поднимает в период весенне-летних пылевых бурь. Сила тяжести на Марсе вдвое меньше, чем на Земле, поэтому пыль долго держится в воздухе. Поскольку атмосфера Марса очень разрежена, розовое небо там не такое яркое, как голубое небо Земли. Облака из водяных кристаллов на Марсе — редкое явление, слишком уж сухой там воздух. Зато над поверхностью иногда поднимаются плотные пылевые облака. Они обволакивают почти всю планету на многие дни и даже месяцы. Сквозь них не видны звезды и с трудом пробиваются лучи Солнца.

Ночью на Марсе прекрасно видны звезды, планеты и все прочие астрономические явления. Яркие стрелы метеоров вспыхивают там, вероятно, даже чаще, чем на Земле, поскольку в окрестности Марса движется больше мелких космических частиц, чем вблизи Земли. По утрам и вечерам, пока Солнце еще не взошло, марсиане (например, будущие колонисты с Земли) смогут любоваться двумя яркими светилами — Венерой и Землей. Впрочем, эти планеты, а также спутники Марса Фобос и Деймос должны быть легко заметны и днем, ведь безоблачное небо Марса довольно темное. Возможно даже, на нем видны некоторые яркие звезды, если Солнце находится не слишком близко от них и его рассеянный свет не мешает наблюдениям.

Итак, на Венере звезд не видно даже ночью, а на Марсе они видны и днем. Лишь на земном небе каждому светилу предоставлено свое время суток.

Пока наша Земля идет «марсианским» путем: она тоже теряет атмосферу, прежде всего водород, образующийся при расщеплении водяного пара. Мощность солнечного излучения растет, и высыхание Земли ускоряется. Сегодня водород оттекает из земной атмосферы «тонкой струйкой», так как основной носитель водорода — водяной пар — обычно не поднимается в стратосферу, где он может быть разрушен ультрафиолетом. Пар конденсируется в нижних слоях атмосферы и падает дождем обратно на поверхность. Но Солнце постепенно становится ярче, примерно на 10 % за каждый миллиард лет. Когда Солнце разогреет нашу планету и ее океаны, атмосфера станет более влажной, и струйка утекающего водорода превратится в могучий поток. Считается, что этот процесс станет ощутимым, когда яркость Солнца возрастет на 10 %, то есть через миллиард лет, и еще миллиард лет понадобится для осушения земных океанов. Земля станет пустынной планетой с крохотными полярными шапками и жалкими озерцами воды. Еще через два миллиарда лет Солнце так нещадно опалит Землю, что даже полярные оазисы исчезнут и последние остатки воды испарятся. Парниковый эффект усилится настолько, что начнут плавиться камни. Земля станет такой же безжизненной, как Венера. А дальнейшая эволюция Солнца, его превращение в красный гигант и усиление мощности свечения в сотни раз приведет к полной потере атмосферы. Земля станет похожа на современный Меркурий: место, идеальное для астрономических наблюдений и больше ни для чего.

Впрочем, в своих футуристических построениях мы зашли слишком далеко. Сегодня на Земле мы имеем идеальный баланс условий для жизни и наблюдения Вселенной. Чтобы в полной мере воспользоваться этими благами, астрономы изобрели телескоп.

Рождение телескопа

Тысячи лет астрономы изучали Вселенную без телескопа. Хотя стекло было известно египтянам еще в 3800 до н. э., да и финикийцы славились как стеклоделы, оптические свойства стекла были полностью оценены лишь в эпоху Средневековья. В XIII в. Роджер Бэкон одним из первых начал изучать свойства линз и зеркал. Очки появились в Италии около 1300 г., а к началу XVI в. оптические центры возникли в Германии и Голландии. Первая зрительная труба была сделана в Голландии в 1608 г., но трудно сказать, кем именно. Возможно, ее создали независимо друг от друга мастера очковых стекол Ганс Липперсгей, Яков Мециус и Захария Янсен. Кажется, Липперсгей был первым, кто для увеличения удаленных объектов применил комбинацию линз — положительную в качестве объектива и отрицательную как окуляр. Такая комбинация до сих пор используется в самых простых — театральных и детских — биноклях. Весной 1609 г. о голландском изобретении узнал в Италии Галилей и, не имея детального описания, сам за несколько недель разработал конструкцию и построил то, что теперь мы называем телескопом. Направив инструмент на небо, Галилей открыл новую эру в наблюдательной астрономии, о которой не мечтали его предшественники и которая продолжается до наших дней.

Галилей сделал много телескопов с диаметром объектива до 6 см, фокусным расстоянием до 170 см и увеличением до 35 раз. Они были устроены по одной схеме: объектив — плосковыпуклая или двояковыпуклая линза, окуляр — плосковогнутая или двояковогнутая. Изображение в таком телескопе прямое и довольно яркое, но поле зрения маленькое. Как все конструкции с простым объективом, телескоп Галилея страдал сильной сферической и очень сильной хроматической аберрацией.

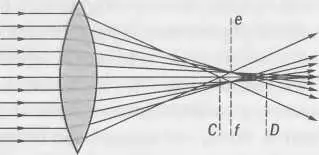

Сферическая аберрация возникает потому, что у линзы со сферическими поверхностями разные радиальные зоны имеют различное фокусное расстояние. Поэтому лучи, прошедшие вблизи центра и вблизи края линзы, собираются в разных точках и нигде не дают резкого изображения. Хроматическая аберрация возникает из‑за того, что стекло имеет разный коэффициент преломления для лучей разного цвета, из‑за чего простая линза не может собрать все лучи в одну точку: если в лучах одного цвета изображение звезды сфокусировано в точку, то вокруг нее виден расплывчатый ободок, образованный лучами других цветов. Сам Галилей боролся с этими недостатками линз, закрывая их внешнюю часть диафрагмой. Например, на одном из сохранившихся его телескопов (рис. 3.3) объектив диаметром 5.1 см задиафрагмирован до 2,6 см, а окуляр диаметром 2,6 см — до 1.1 см. Второй телескоп на рис. 3.3 имеет объектив 3,7 см, задиафрагмированный до 1,6 см. Этот прием частично помогал: изображение становилось более четким, но его яркость значительно снижалась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: