Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века

- Название:Научная революция XVII века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кирсанов - Научная революция XVII века краткое содержание

Книга посвящена формированию основных представлений классической науки в XVII в., процессу, который получил название научной революции. Основное место отведено физико-математическим наукам, в развитии которых ярче всего отразились основные черты научной революции. Прослеживаются главные линии этого процесса, связанные в первую очередь с именами Кеплера, Галилея, Декарта, Гюйгенса и Ньютона. Большое внимание уделено первоисточникам — многие отрывки из научных трудов и переписки создателей новой науки публикуются на русском языке впервые. Учтены результаты позднейших исследований по истории науки, которые позволяют по-новому взглянуть на многие события того времени.

Научная революция XVII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, в университете Галилей увлеченно занимается точными науками, медицина его не интересует, и в 1584 г., не получив положенной докторской степени, он покидает университет и возвращается во Флоренцию. В течение четырех с лишним лет он не занимает никакой официальной должности, дает временами частные уроки, а основное время посвящает математике и философии. В это же время обнаруживается яркое литературное дарование Галилея, которое впоследствии определит его славу как одного из создателей итальянской прозы. Вот как описывает литературные интересы молодого Галилея один из его биографов: «Любовь и хорошее знание классиков — Вергилий, Овидий и Сенека были его любимыми писателями — совмещались в нем с интересом к современной ему литературе. То, что Галилей искал в ней (и что существенно для поэзии в отличие от науки), — это свободная игра воображения, которая, вырываясь из сложностей и условностей реальности, расцветает в хитроумной мудрости сатирических эссе Верни или комедиях Руццанте и освобождает дух от тягот и условностей повседневной жизни; или же — это создание своего собственного мира (как в стихах Ариосто), который дает жизнь воображаемым образам, бесчисленным мифам, в которых человек ищет и находит себя» [8, с. 72].

В этом высказывании, дающем характеристику творческой индивидуальности Галилея, можно увидеть черты той связи, которая соединяла Галилея — платоника, наследника античных традиций (вспомним, что Аристотель упрекал пифагорейцев за то, что они вели себя как сотворцы Вселенной, оперируя фактами в зависимости от той или иной полюбившейся им концепции) и Галилея — создателя новой физики, примирившего идеал с реальностью и измерившего реальность с помощью идеала. В этой связи показательно его увлечение Данте. В 1588 г. он был приглашен Флорентийской академией прочесть лекции о топографии дантова ада; первая из них называлась «О форме, положении и величине дантова ада». В этих лекциях Галилей выступил как арбитр в старом споре относительно интерпретации ряда картин «Божественной комедии», и замечательно то, что его выступление свелось к обсуждению геометрических проблем, рассмотренных со строгой математической точностью, причем интерпретация поэтического текста оставалась абсолютно адекватной.

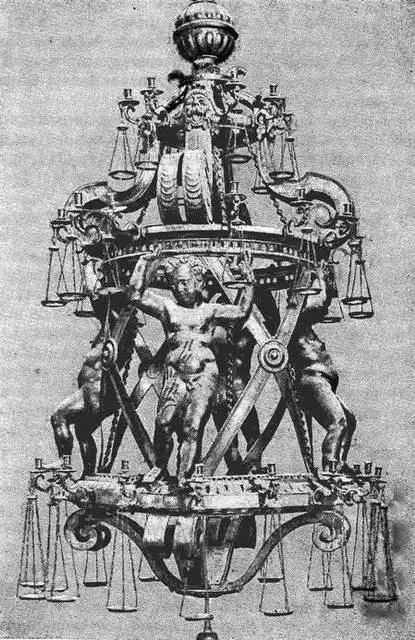

Что касается занятий собственно наукой, то Галилей продолжал свои исследования по физике и математике и написал свою, по-видимому первую, научную статью «Маленькие весы» (1586), в которой, следуя Архимеду, описал изобретенные им гидростатические весы для определения удельного веса. Эта работа не была опубликована, но Галилей распространил ее в рукописи среди своих друзей. Другой работой, также носившей следы влияния Архимеда, был ряд теорем относительно центров тяжести параболоидов вращения. Эти теоремы были созданы около 1587 г., но опубликованы лишь в 1638 г. в качестве приложения к его знаменитой книге «Беседы и математические доказательства». А пока они также были распространены в рукописи и создали Галилею репутацию уважаемого математика. Среди тех, на кого работа произвела впечатление, были известный астроном Кристоф Клавий, а также друг Галилея маркиз Гвидобальдо дель Монте (1543—1607), известный математик и механик (ему, в частности, Лагранж приписывает формулировку принципа виртуальных перемещений).

Галилей считает себя уже достаточно опытным математиком и предлагает свою кандидатуру ряду итальянских университетов для получения места профессора математики. Однако, несмотря на приобретенную высокую репутацию, он повсюду терпит неудачу: в Болонье, например, ему предпочитают второстепенного математика Джованни Антонио Маджини. Вполне возможно, что недоброжелательное отношение, которое встречал Галилей со стороны университетских властей, определяется не его профессиональными данными, а, как указывал Артур Кестлер, «чертами его характера — той холодной и едкой заносчивостью, которая ему вредила всю жизнь» [9, с. 173]. Но у Галилея всегда были не только недоброжелатели, но и друзья. Гвидобальдо дель Монте рекомендует его своему брату, кардиналу Франческо, и по ходатайству кардинала Галилей в 1589 г. получает должность профессора математики в Пизанском университете, том самом, где ему четыре года назад было отказано в стипендии. По указанию правящего герцога Тосканского Фердинандо I университет заключает с ним контракт на три года, причем как профессор математики Галилей получал довольно мизерное жалованье — 60 скуди в год (около 160 золотых рублей, но это было вчетверо больше того, что в это же время получал Кеплер в Граце). Добавим, что профессор медицины в том же университете получал 2000 скуди. Каким бы малым ни было его жалованье, Галилей, став университетским профессором, приобретает в городе прочное общественное положение.

Преподавание математики предполагало обязательное изложение в лекционном курсе либо геометрии Евклида, либо астрономии Птолемея. Мы помним, что Кеплер со студенческой скамьи стал пылким коперниканцем, но в случае Галилея дело обстояло иначе. Хотя еще во времена студенчества Галилей приобрел в университете репутацию бунтаря, выступавшего против авторитета Аристотеля в философии, его позиция в отношении Птолемея в период первого пребывания в Пизе не ясна. Некоторые исследователи, например ватиканский астроном и автор капитальных трудов о Галилее Адольф Мюллер, считают, что в это время он был искренним последователем Птолемея (см. [6, с. 182—185]). Другие, например Эмиль Вольвилль и автор предисловия ко второму тому миланского собрания сочинений Галилея Себастьян Тимпарано [10, с. 110], придерживаются взгляда, что в "Пизе Галилей уже был коперниканцем. Современные историки науки обычно придерживаются промежуточной точки зрения, полагая, что обращение Галилея в коперниканство началось с его работ по механике, сделанных в Пизе. Это мнение было впервые высказано А. Койре в его «Галилеевских исследованиях» [11, III, с. 45].

Галилей провел в Пизе три года (1589—1592), и в это время начинают выкристаллизовываться его научные интересы и склонности. Как и все физики того времени, он ясно понимает, что главной проблемой науки является проблема движения, и именно она становится предметом его изучения. Пизанские исследования Галилея подытожены в его раннем трактате «О движении», написанном около 1590 г. и опубликованном лишь после его смерти. Для этой работы характерна резкая антиаристотелевская направленность, но вместе с тем подход Галилея к проблеме еще остается во многом в рамках позднесхоластической физики. Некоторые исследователи (среди них упомянем А. Койре и Л. Джеймоната) считают, что в это время Галилей находился под влиянием идей своего старшего современника Джамбаттисты Бенедетти (1530—1590), труд которого «Различные размышления о математике и физике» был, как считают, настольной книгой Галилея. С другой стороны, С. Дрейк считает сходство взглядов Галилея и Бенедетти на природу движения случайным и говорит, что, хотя книга Бенедетти и была опубликована в Турине в 1585 г., «ни Галилей, ни кто-либо из его корреспондентов даже не упоминает имени Бенедетти» в своей обширной научной переписке [12, с. 228].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: