Владимир Живетин - Биосферные риски

- Название:Биосферные риски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-038-9, 978-5-903140-11-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Биосферные риски краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, специалистам в областях анализа и управления риском, социального и экономического менеджмента, студентам вузов, аспирантам.

Биосферные риски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

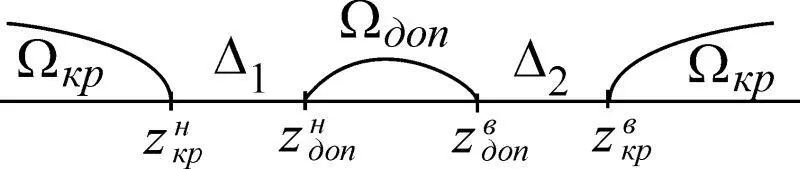

Опасное состояние биосферы – это такое ее состояние и соответствующие ему значения z i , при которых биосфера теряет частично или полностью свои функциональные возможности. Назовем эти значения критическими и обозначим z iкр . Множество z iкр образуют критическую область состояния биосферы , которую обозначим Ω кр . Области Ω кр и Ω доп не пересекаются. С учетом введенных z н д оп и z в д оп , в одномерном случае (рис. 1.5) имеем: Δ 1и Δ 2– запасы на непредвиденные воздействия на жизнь живого вещества, связанные, например, с радиацией.

Рис. 1.5

Отметим, что в число потерь мы не будем включать те, которые удалось восполнить, которые протекали на ограниченном отрезке времени, после чего рассматриваемый параметр возвратился в исходное состояние.

По данным международных организаций сегодня на охрану и восстановление окружающей среды необходимо тратить 150 млрд. долларов в год. При этом решение экологической проблемы на региональном уровне имеет смысл, но не решает всех проблем. Главная проблема человека – предотвратить необратимые последствия деятельности человека в биосфере в планетарном масштабе.

В качестве комментария к сказанному о «вкладе» человека в биосферу, отметим следующее. За год в атмосферу Земли выбрасывается 200 млн. тонн СО 2, 150 млн. тонн SO 2, 250 млн. тонн пыли. Из добытых за всю историю человечества 20 млрд. тонн железа 14 млрд. тонн рассеяно в окружающей среде. Каковы последствия? Кислотные дожди, парниковый эффект, разрушение озонового слоя Земли, уменьшение кислорода в атмосфере, ее запыленность, смоги в атмосфере городов – все эти явления суть следствия научно-технического прогресса.

Промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и ливневые сточные воды сильно загрязняют природные водоемы, что представляет серьезную опасность для экосистем и человека. Антропогенное воздействие на биосферу за последние 100 лет привело к потере 2 млрд. га природных земель. Через пищевые цепи тяжелые металлы и их соединения, нитраты, пестициды, инсектициды, радиоактивные вещества попадают к человеку, вызывая отравления, тяжелые заболевания. На каждого человека в год приходится 400–500 г пестицидов, а в развитых странах – до 2000 г/чел. Однако достигают цели лишь 1–3 %, остальные сносятся в реки, воздух, почву. Это приводит к гибели животных, птиц, рыбы и обусловливает уменьшение области допустимых для человека состояний биосферы Ω доп .

Для решения проблем будущего обустройства жизни человечества необходимо разработать научно обоснованные модели анализа, прогнозирования и управления рисками и безопасностью состояния среды жизнедеятельности. С этой целью необходимо:

1. Обоснованно выбирать индикатор или совокупность индикаторов z = ( z 1, …, z n ) состояния биосферы.

2. Научно-обоснованно определить область его допустимых значений Ω доп ( z ).

3. Создать необходимые средства для контроля или оценки индикаторов z .

4. Создать необходимые модели прогнозирования z .

5. Построить численные показатели и методы расчета их величины, характеризующие принадлежность z к Ω доп , т. е. z ( t )  Ω доп ( z ).

Ω доп ( z ).

6. Создать в процессе синтеза и анализа, такие управления для z ( t ), при которых z ( t )  Ω доп ( z ), в том числе, когда t стремится к бесконечности.

Ω доп ( z ), в том числе, когда t стремится к бесконечности.

Глава II. Структура энергетик биосферы как саморазвивающейся системы

2.1. Структура энергетической системы биосферы

Для решения проблемы устойчивости развития биосферы как системы, создав необходимую базу знаний, требуется установить:

– свойства биосферы и иметь четкое представление о ее структуре;

– какими индикаторами характеризуются опасные и безопасные состояния биосферы и ее подсистем;

– каким образом контролировать энергетику живого вещества, которая служит основой его жизни;

– каким законам подчиняется биосфера, какими законами, описывающими ее состояние, мы можем пользоваться при функциональном описании состояния биосферы для выбранных индикаторов опасного, безопасного и критического состояний;

– существует ли проблема устойчивого состояния системы или неустойчивого развития системы, существует ли модель для оценки устойчивого развития и возможно ли ее создать;

– является ли биосфера системой с самоограничением, и если да, то существует ли вообще проблема ее устойчивого развития.

Вводные рассуждения проведем на примере возникновения опасного состояния биосферы, обусловленного деятельностью человека (поэтапно).

1. Пусть поставлена цель, например, создать дополнительный источник энергии для человека.

2. Для реализации этой цели человеком создан искусственный объект в биосфере, т. е. тот, который способен воздействовать на биосферу и позволит получать необходимую энергию.

3. После ввода в действие объекта увеличилась, например, локальная нагрузка на биосферу.

4. Энергия живого вещества, отданная человеку и (частично) биосфере, перераспределяется, что обусловливает при увеличении энергии одного биологического вида уменьшение энергии другого биологического вида, вплоть до критической (минимально-допустимой) величины.

5. Человек, обнаружив это, либо возвращает все на исходные позиции, либо, если сможет, создает новый объект для нейтрализации последствий первого, т. е. создает компенсирующее воздействие.

Биосфера как система содержит ряд подсистем. Можно рассматривать проблему риска как для всей биосферы в целом, когда рассматривается энергия всей биосферы Е бс , так и отдельной подсистемы, когда рассматривается энергия этой подсистемы. Так, для этносферы (человечества как подсистемы биосферы) риск связан с выходом этноэнергетики Е эт в область критических состояний Ω эт к р . Для эгосферы (человека) риск связан с выходом эгоэнергетики в область критических состояний Ω ч к р . В силу того, что этносфера и эгосфера добывают энергетику из биосферы, имеем следующие функциональные зависимости: энергия этноса E эт = E 1( E бс ); энергия человека E ч = E 2( E бс ).

В биосфере (как системе со структурой) существуют следующие подсистемы: живое вещество, человечество, системы государственной и церковной власти [44] (рис. 2.1, здесь СГВ – система государственной власти, СЦВ – система церковной власти). Наша задача – найти противоречия, причины противостояния этих систем; исследовать эти противоречия; определить, где границы области допустимых состояний, вычислить их; научиться оценивать риск, обусловленный деятельностью человека, в том числе по причине погрешностей (недостоверности) знаний, используемых в процессе жизнедеятельности. Кроме того, необходимо изучить совокупность возмущающих факторов на различных этапах разработки, создания и эксплуатации различных объектов, в том числе социальных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: