Владимир Живетин - Биосферные риски

- Название:Биосферные риски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-038-9, 978-5-903140-11-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Биосферные риски краткое содержание

Рекомендуется широкому кругу читателей, специалистам в областях анализа и управления риском, социального и экономического менеджмента, студентам вузов, аспирантам.

Биосферные риски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

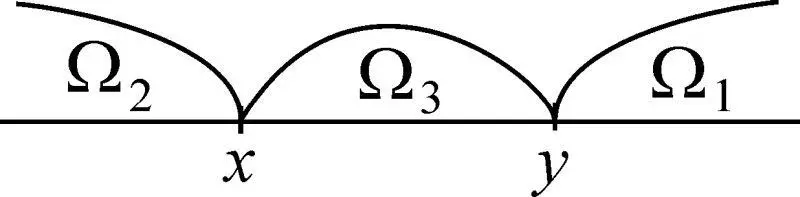

Рис. 2.5

Итак, человечество за историю своего существования имело два крайних состояния Ω 1и Ω 2, и они обусловлены были наличием антиподов – это закон жизни. Однако, как показал опыт жизнедеятельности, достижение и пребывание в этих крайних состояниях для человека губительно. Можно высказать гипотезу: наиболее оправдано и целесообразно промежуточное состояние между х и у – в области Ω 3. При этом существует табу – сфера, не принадлежащая человеку, вход в которую ему воспрещен для его же блага. Есть сферы, которые крайне необходимо разрабатывать для его счастливой жизни, куда он должен прикладывать максимум энергии. Построить область Ω 3возможно при изучении проблемы и законов функционирования биосферы как информационно-энергетической системы, которая, в свою очередь, есть подсистема геосферы, включенной в космическую систему [43]. С учетом сказанного, для выделения области Ω 3нам необходим некоторый объем знаний (его можно назвать минимальным, если ограничиваться знаниями только о биосфере).

Будем рассматривать биосферу как динамическую систему, параметры которой переменны во времени [67]. Исследование «системности» живого в настоящее время становится одной из важнейших проблем биологической науки [74]. Роль идеи системности в современной биологии сравнивается с той ролью, которую в свое время сыграла в обществе идея прогресса [26, 68]. Такое сравнение было бы, однако, неверно воспринимать как противопоставление этих идей. Рассмотрение биологических объектов в качестве систем дает возможность конкретизации идеи развития применительно к различным типам систем, что означает возможность конкретизации основных биологических закономерностей.

Какие же объекты рассматриваются как системы в биологической науке? По мнению К.М. Хайлова [98], перечисление таких объектов «представляет ряд трудностей, причем не из-за недостатка объектов, а из-за обилия и разнообразия». Обычно сюда относятся такие объекты, как: особь, вид, популяция (все особи данного вида в данной местности), биоценоз (совокупность всех живых существ в данной местности), биогеоценоз (экосистема – все живое вместе со средой, в которой оно обитает) и, наконец, биосфера (область активной жизни на данной планете).

Процессы, подлежащие изучению, включают три категории: физические, биофизические и социальные, которым соответствуют естественные и гуманитарные науки. Решающим моментом в формировании необходимых знаний является формулировка цели поиска и пути, по которому должен осуществляться этот поиск. Большую работу в плане формулировки цели провел Римский клуб. Из всего изобилия целей мы привели семь и соответствующие им пути (см. главу I): их принципиальное различие между собой говорит о многом. Прежде всего, о том, что данная проблема чрезвычайно сложна и требует всестороннего изучения, а в силу того, что сегодня мы не имеем единого мнения, что пути, по которым движется человечество, верные, – решения следует искать нестандартные. Один из таких путей предложен нидерландским экономистом, лауреатом Нобелевской премии, Яном Тинбергеном.

Основную идею «взаимозависимости» народов мира надо распространить шире – на взаимозависимость подсистем биосферы: человечества, животных, растений, косного вещества. В зависимости от уровня проникновения в проблему и возможностей реализации такого проникновения идею взаимозависимости, возможно, следует распространить и на геосферу – динамическую систему, несомненно, оказывающую влияние на живое вещество биосферы, в том числе на человека.

Проблемы биосферы изучает биология, которой свойственен многоуровневый характер с включением различных уровней структурной организации от макро– до микроуровня: молекулы, надмолекулярные структуры, образующие организмы клетки; ткань, органы, системы органов, организм, популяции, биоценоз, биосфера. Эти структуры изучаются в различных разделах биологии: молекулярной биологии, биоорганической и бионеорганической химии, биохимии, цитологии, гистологии, анатомии и физиологии, популяционной зоологии и ботанике, биоценологии, экологии. Существует более укрупненное деление биологии: зоология и ботаника, генетика и биология развития, эволюционное учение. О взаимосвязи биологии и других наук можно говорить, рассматривая этапы развития биологии как науки.

Первый этап — описание и классификация объектов, в том числе тканей и клеток, внутриклеточных организмов, биологически функциональных молекул.

Второй этап — раскрытие функциональных свойств биологических систем.

Третий этап — углубленный уровень исследований биосистем с позиции системного анализа.

Рассмотрим связь биологии и физики. Вследствие чрезвычайной сложности и многообразия живой природы лишь немногие биологические проблемы изучены достаточно хорошо. Стала возможна четкая формулировка биофизических задач. Две главные проблемы, свойственные биосфере – это проблема поведения открытых систем и проблема развития, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Главное состоит в том, что изолированная система, выведенная из состояния равновесия, стремится вернуться в равновесное состояние, которому отвечает максимальная энтропия. Лишь в этом смысле второе начало термодинамики формулирует закон эволюции физической системы, ограничиваясь изолированной системой. Если мы утверждаем, что проблемы развития биосферы не существует, а живая природа развивается в направлении возрастающей упорядоченности, то можно утверждать справедливость «антиэнтропийности» жизни.

Результаты биофизического исследования приобретают важное биологическое значение, когда параметры первичных молекулярных механизмов удается непосредственно связать с особенностями конкретных биологических процессов и явлений. Однако это не всегда удается. Так, гетерогенные системы, каковыми являются биосистемы, далеки от равновесия. Термодинамика необратимых процессов практически не может оперировать понятиями химического потенциала, зависящего от концентрации компонент, где энтропия имеет место. В активных комплексах внутримолекулярные превращения, в первую очередь, зависят от характера их организации, а не от суммарной концентрации компонента.

Свойства белковых молекул существенно отличаются как от свойств жидкостей с их ближним порядком, так и твердых тел с дальним порядком. Макромолекулы можно рассматривать как своего рода «молекулярные шины», служащие для преобразования одного вида энергии в другой. Так, реакции фотосинтеза дают начало цепям переходов энергии электронного возбуждения в энергию разделенных зарядов и энергию поляризации белка, а также в энергию трансмембранного электрохимического потенциала и энергию химических связей АТФ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: