Владимир Живетин - Социосферные риски

- Название:Социосферные риски

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд-во Института проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-041-9, 978-5-903140-12-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Социосферные риски краткое содержание

Рассматриваются проблемы анализа, прогнозирования и управления рисками и безопасностью социальных систем.

Социосферные риски - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

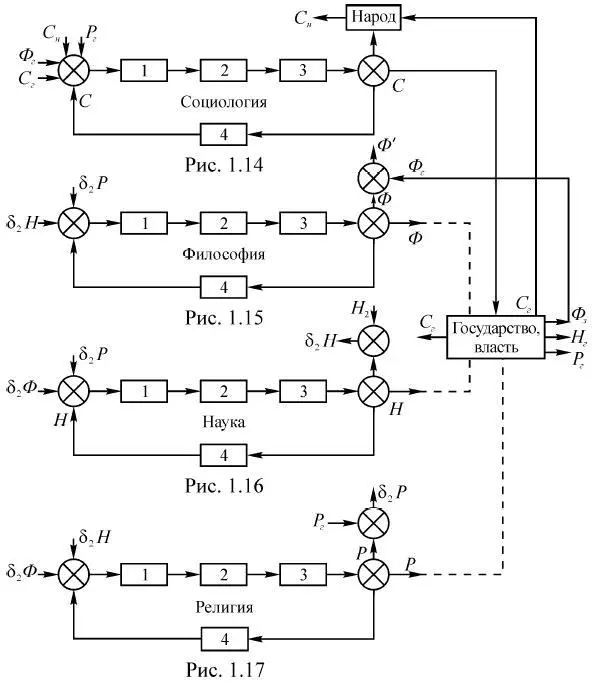

δ 2 Ф – погрешности знаний философии;

δ 2 Н – погрешности знаний науки;

δ 2 Р – погрешности знаний религии;

Ф 2, Н 2, Р 2 – знания, созданные в рамках государственной власти (одобренные ей) соответствующими науками;

Ф , Н , Р – знания, созданные соответствующими науками;

С , С Н , С 2 – знания, созданные социологией, принятые народом, государством соответственно.

Путь научной работы, связанный с поиском и обоснованием научных истин и соответствующих им мыслей, связан с дедуктивным методом. Если для математики, механики (рис. 1.16) нет необходимости в философии и религии, они могли почти полностью исключить, отфильтровать влияние государства, то для социологии это было невозможно. Социальная среда находилась и будет находиться под влиянием государства, власти и путем логических построений была связана с принципиальными научными ошибками, заблуждениями, возникшими не только в социологии и общественных науках, но и в естествознании.

Ошибки, порожденные философами (рис. 1.15), были привнесены в социологию. При этом ошибочные представления и модели неадекватно отображали действительность. Государство часто силой власти искажает знания, полученные наукой (рис. 1.16), религией (рис. 1.17), философией (рис. 1.15). При этом Ф г = Ф + δ 2 Ф ; Н г = Н + δ 2 Н ; Р г = Р + δ 2 Р , где δ 2 Ф , δ 2 Н , δ 2 Р – погрешности знаний, созданных под влиянием государства, различным путем воздействия; Ф , Н , Р – знания, полученные философией, наукой, религией соответственно. Знания Ф , Н , Р искажены погрешностями δ 1 Ф , δ 1 Н , δ 1 Р , которые созданы внутри систем: Ф = Ф и + δ 1 Ф ; Н = Н и + δ 1 Н ; Р = Р и + δ 1 Р , где Ф и , Н и , Р и – достоверные или истинные знания в философии, науке и религии соответственно.

Роль государства в формировании ошибок, например, социологии, философии ярко просматривается на истории становления диалектического материализма. Диалектический материализм в той форме, в которой он был зачат, родился и жил, нигде не был изложен его творцами целостно, научнообоснованно, в виде завершенной мысли, теории, которую можно осязать и использовать в виде парадигмы.

Следует признать великую самоотверженность, большой энергетический потенциал, вложенный творцами диалектического материализма (Маркс, Энгельс, Ленин) в свое любимое детище. Особенность их творчества зиждилась на мысли примата философского мышления над научным. Их концепция не нова: идеологи духовенства, богословы поступали и поступают так же. Их основная мысль: примат религиозного мышления над философским и научным мышлением.

Идея первенства религии, первенства философии или первенства науки абсурдна с самого начала и несет в себе много негативных моментов для каждой из областей культуры в отдельности и для всей культуры в целом [47, 59]. Это единый механизм, единая система. Ее насильственное расчленение на независимые блоки подсистемы снижает объем достоверных научных знаний, увеличивая риск построения неадекватной картины реальной среды жизнедеятельности. В результате их (творцов диалектического материализма) мышление породило философскую идеологию на почве той политической деятельности, которой они активно занимались, которой они посвятили свою жизнь, достигая вершин духовной власти. Идея духовной власти владела их мыслями, диктовала и создавала все условия для их мышления.

1.3. Целеполагание в социосфере как системе со структурой

1.3.1. Идеологи научных знаний подсистемы целеполагания социосферы

Появление опытного естествознания не могло не оказать влияния на развитие представлений о социосфере (социальных системах). Возникло представление о том, что должен существовать единый универсальный закон, охватывающий всю совокупность явлений природы и общества, и соответственно возможности создания единой, строго дедуктивной, универсальной науки, в которой слились бы все существовавшие области знания.

В рамках философии получила отчетливые очертания философия истории, связанная с именами таких идеологов, как Вико, Вольтер, Гердер, Кондорсе, Монтескье, Руссо и особенно Гегель. В этих научных системах разрабатывались плодотворные идеи исторического прогресса, единства истории, влияния на человека географической и социальной среды, внутренней связи истории. Однако они исходили из умозрительности искусственных построений, выводившихся не из анализа действительности, а из идеалистических философских постулатов.

Как самостоятельная наука социология сложилась в XIX веке. Социология вышла из социальной философии, которая представляет собой раздел философии, посвященный осмыслению качественного своеобразия общества в его отличии от природы. Она анализирует проблемы смысла и цели существования человека и общества, их генезис, развитие, судьбу и перспективы, направленность движущих сил. У социальной философии и социологии есть общий объект изучения – социосфера. Их различие более отчетливо проявляется в предмете исследования. Предметной сферой социально-философских исследований является общественная жизнь, прежде всего, с точки зрения решения мировоззренческих проблем, центральное место среди которых занимают проблемы смысла жизни. Объектом социологического познания является совокупность свойств, связей и отношений, которые носят название социальных.

Социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения и способ их организации являются объектами социологического исследования науки социологии. Основные принципы классической методологии социологии были сформулированы основателями этой науки: О. Контом, Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом. Сущность этих принципов заключалась в следующем:

– социальные явления подчиняются законам, общим для всей действительности; нет никаких специфических социальных законов;

– методы социального исследования должны быть точными, строгими; все социальные явления должны быть описаны количественно;

– важнейшим критерием научности является объективность содержания знания, это значит, что социологическое знание не должно содержать в себе субъективные впечатления и умозрительные рассуждения, но должно описывать социальную действительность независимо от нашего к ней отношения; этот принцип нашел свое выражение в том, что «социология как наука должна быть свободна от ценностных суждений и идеологий».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: