Владимир Живетин - Этико-правовые риски демократических систем

- Название:Этико-правовые риски демократических систем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-057-0, 978-5-903140-65-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Этико-правовые риски демократических систем краткое содержание

Показано, что для предотвращения кризисов и катастроф необходимо создавать во властных структурах системы, реализующие максимальную эффективность и минимизацию рисков человеческой деятельности.

Этико-правовые риски демократических систем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При этом представлен сравнительный и системный анализ для описания различия политических систем.

Недостатки модели:

– не учитывается роль таких факторов, которые порождают социальные группы, политические партии, общественные организации, политические учреждения, в том числе президент, парламент, правительство;

– формирование решений связано лишь с конституцией и культурой;

– реализация решений связана с культурой и властью;

– не определены критерии результативности, эффективности, стабильности.

Подсистема 2 (тактического управления или целедостижения). Начало работ по созданию модели положено Т. Парсонсом.

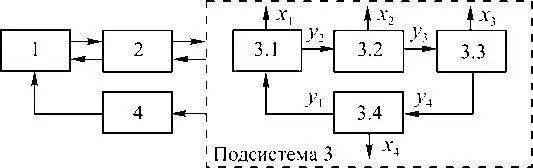

Модель, созданная Парсонсом (см. Приложение 2) в результате структурно-функционального синтеза, как структура, содержащая четыре подсистемы, представлена на рис. 2.3.

Рис. 2.3

Функциональные свойства подсистем следующие.

Подсистема 1 реализует устойчивость и самосохраняемость, включая разработку принципов смягчения напряженности и удовлетворения потребностей большинства населения, т. е. формирует цели.

Подсистема 2 реализует разработку методов для достижения цели (например, методы мобилизации граждан и материальных ресурсов).

Подсистема 3 реализует приспособляемость, создавая (реализуя) способность и возможность системы для поисков устойчивости посредством эволюции экономики и экономических систем.

Подсистема 4 реализует интеграцию, т. е. способность системы координировать взаимоотношения между составными элементами системы, включая правовой и общественный контроль.

Основы модели подсистемы (3) (рис. 2.3) заложены Г. Алмондом на уровне входов ( у 1, у 2, у 3, у 4) и выходов ( х 1, х 2, х 3, х 4) соответствующих подсистем, предназначенных для централизации управления. Эта система, синтезированная на структурно-функциональном уровне, аналогична представленной на рис. 2.2, но с иными функциями подсистем.

Подсистема 3.1, предназначенная для политической социализации и мобилизации у 1населения путем изучения информации от подсистемы 3.4.

Подсистема 3.2 формирует выявление и анализ высказанных и невысказанных интересов общества у 2.

Подсистема 3.3 – цель: обобщение и интеграция интересов у 3общества.

Подсистема 3.4 – цель: политическая коммуникация путем анализа связи и взаимосвязи у 4различных политических сил.

На выходах подсистем (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) формируется информация ( х 1, х 2, х 3, х 4), которая поступает в виде:

х 1 – установление разработанных норм и законов (законодательная деятельность);

х 2 – исполнительная деятельность правительства по внедрению норм и законов;

х 3 – практическая деятельность правительства по осуществлению внешней и внутренней политики;

х 4 – контроль за соблюдением норм и законов.

Представленная модель названа моделью микроструктурированного функционализма, в которой каждое общественное явление и процесс включен в единую систему этико-правового мышления.

Критерии, показатели духовного потенциала общества (как более важные):

1) нравственность (оценка, например, по объему теневой экономики) ( х 2,1);

2) научный потенциал в сфере производства ( х 2,2);

3) комплиментарность ( х 2,3).

При этом х 2= ( х 2,1, х 2,2, х 2,3).

Модель подсистемы (4) – целеконтроль – рассматривал К. Дойг, создатель модели политической системы на уровне «коммуникационного подхода».

В этой модели подсистема 4, работающая совместно с подсистемой 1, по формулировке целей и их корректировке, осуществляет сбор информации, поступающей из внешней среды о состоянии политической системы (ее движении как динамической системы). Эта информация включает: положение фактических значений целей Ц ф общества по отношению к потребным или расчетным целям Ц р ; расстояние Δ Ц , которое осталось до расчетной цели Ц р ; результат предыдущих действий, анализ итогов; формирование управления для компенсации отклонения от цели.

Анализируя собственные внутренние процессы и процессы, реализуемые обществом, политическая система формирует решения по деформации целевых процессов.

Отметим, что решающая роль информации, формируемой в обратной связи динамической системы с учетом внешних W и внутренних V факторов риска, например, идеологических и личностных предпочтений, позволит создать устойчивую политическую систему.

Для нейтрализации W и V необходимо принимать решения на основе выбора достоверного подхода:

– политического или психологического (нейтральная эмоциональность);

– личностного или коллективного;

– реального или идеального;

– между конкретными обязанностями или неопределенными.

Властные функции политической системы

1. Политическая система формирует систему власти и обеспечивает функционирование социальной системы.

2. Исполняет социально-политические функции.

3. Проводит в жизнь обязательные для всех решения, направленные на функциональное развитие общества.

При этом социально-политическая система власти включает государство, партии, средства массовой информации, политические ассоциации и объединения. Кроме того, она ответственна за политическое сознание, политическую культуру, политические нормы.

Социально-политическая система власти или политическая система власти классифицируется по различным признакам, свойственным ей в силу большого разнообразия функций. Приведем современную классификацию: тоталитарные, авторитарные, демократические. Критерием их разграничения является политический режим, обуславливающий характер и способы взаимоотношения власти, общества и личности.

Для тоталитарной политической системы характерно полное подчинение как общества, так и личности власти: контроль за личностью со стороны власти; реализация всеобщей организованности общества; подчинение единой политической культуре, единым ценностям и единым образцам политического поведения.

Авторитаризм – неограниченная власть одного лица или группы лиц; запрет на политическую оппозицию; сохранение автономии личности и общества вне политики.

2.1.2. Политическая жизнь общества как единая саморазвивающаяся система

Среди всех наук, изучающих демократию, политическую жизнь общества, основное место принадлежит политологии. В качестве основного определения политологии примем следующее.

Политология(первого уровня) – это наука, изучающая: политические системы; политические отношения , на системном уровне; политику , сформированную и реализуемую посредством политической системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: