Иван Теняков - Современный экономический рост: источники, факторы, качество

- Название:Современный экономический рост: источники, факторы, качество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Экономический факультет МГУ

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906783-02-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Теняков - Современный экономический рост: источники, факторы, качество краткое содержание

Существенное внимание в монографии уделяется проблемам роста российской экономики. Раскрываются структурные, технологические и социальные аспекты экономического роста современной России, дается оценка его источников, факторов и качества. Систематизируются причины замедления роста российской экономики, начавшегося в 2012–2013 гг., и предлагаются рекомендации для макроэкономической политики стимулирования роста.

Для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, а также для всех интересующихся проблематикой экономического роста и развития и особенностями экономики России.

Современный экономический рост: источники, факторы, качество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

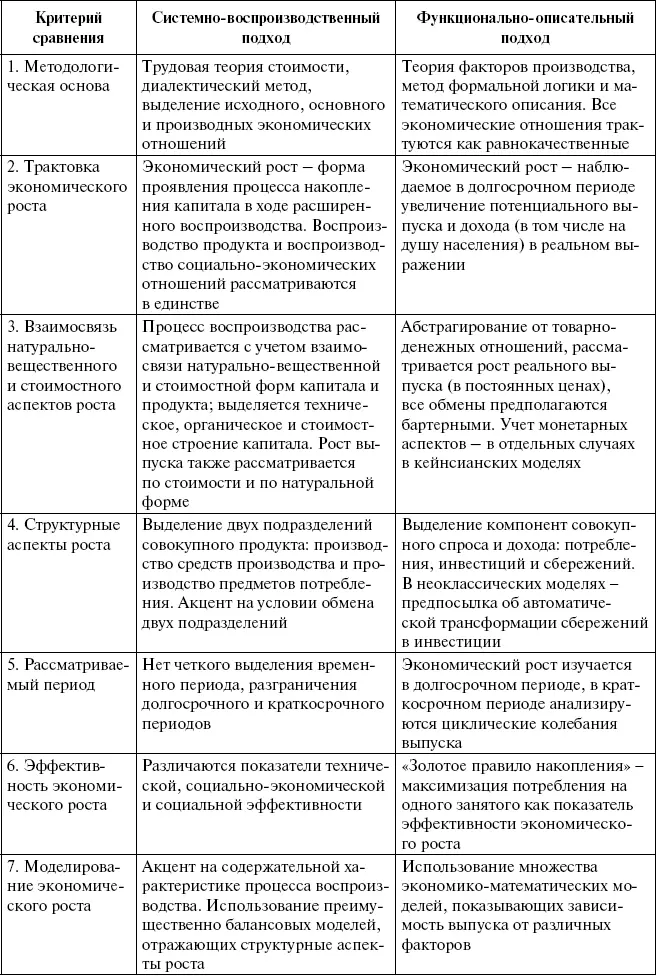

Сопоставление системно-воспроизводственного и функционально-описательного подходов к экономическому росту

Источник : составлено автором.

1.4. Источники и факторы экономического роста

Определив экономический рост с позиций системно-воспроизводственного и функционально-описательного подходов, перейдем теперь к рассмотрению источников и факторов роста.

Следует разграничивать «факторы производства» и «факторы роста». К первым относятся известные еще классической политической экономии факторы: «труд», «капитал», «земля», к которым следует добавить четвертый фактор – «технологию», отражающий влияние научно-технического прогресса. Факторы производства можно также интерпретировать как источники экономического роста , поскольку в основе последнего находится процесс производства. По вопросу субординации факторов производства следует отметить, что в системно-воспроизводственном подходе эти факторы выступают равноправными только применительно к натурально-вещественной стороне процесса производства; в процессе же создания стоимости (и богатства) ведущая роль отводится фактору «труд», а точнее – «рабочей силе» как способности к труду. Кроме того, при использовании системно-воспроизводственного подхода нужно уточнять трактовку фактора «капитал», поскольку «капитал» как социально-экономическое отношение – шире, чем «капитал» как «средства производства» (они же «инвестиционные товары», «основные фонды»). При использовании функционально-описательного подхода предполагается качественное равенство всех факторов производства как в создании натурально-вещественной составляющей продукта, так и в образовании доходов, согласно теории доходов Ж. Б. Сэя. Фактор «капитал» в этом случае трактуется в узком смысле, как «средства производства», поскольку понимание «капитала» как социально-экономического отношения в данном подходе отсутствует. На основе методологии функционально-описательного подхода строится и методология оценки экономического роста, представляющая разложение роста выпуска «на составляющие, которые объясняются увеличением факторов производства, и на остаточные темпы роста, которые нельзя объяснить увеличением факторов производства». [104] Хелпман Э. Загадка экономического роста /пер. с англ. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. С. 42.

Они записываются на счет «совокупной производительности факторов» (СПФ), причиной которой обычно называется «совокупный эффект разнообразных технических изменений», [105] Там же. С. 43.

т. е. четвертый фактор производства (технология, научно-технический прогресс), не входящий в классическую «троицу». При этом следует отметить, что разграничение вклада источников экономического роста зависит от способа их оценки. Изменение способа оценивания «капитала» и «труда» (например, учет роста квалификации рабочей силы или технологических усовершенствований оборудования) меняет соотношение между вкладом каждого фактора производства. [106] Там же. С. 43–44: «Например, если трудовые ресурсы измеряются в часах без каких-либо поправок на образование и опыт, тогда в экономике, в которой среднее количество лет школьного образования растет, вклад школьного образования в качество рабочей силы будет отнесен на счет роста СПФ. Если резервный капитал не учитывает качественные совершенствования, то вклад повышающегося качества капитала будет отнесен на счет роста СПФ».

Необходимость уточнения границ «факторов производства» приводит к возможности выявления множества других факторов экономического роста, которые начинают учитываться при моделировании. Так, разграничивая «рабочую силу» на чисто количественный фактор «труд» и качественный фактор «человеческий капитал», можно получить модели, в которых темпы роста будут объясняться не столько увеличением трудовых ресурсов или средств производства, сколько повышением «человеческого капитала». [107] См.: Romer P. Increasing Returns and Long-Run Growth // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. Р. 1002–1037; Lucas R. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22. Р. 3–42.

Последний может приобретать различную форму в моделях – запас знаний, обучение на рабочем месте и т. д. В ряде исследований подчеркивается значение образования как способа формирования человеческого капитала и соответственно его влияние на экономический рост. Например, Д. Митч [108] См.: Mitch D . The Rise of Mass Education and Its Contribution to Economic Growth in Europe, 1800–2000. Prepared for the Fourth European Historical Economics Society Conference, Merton College. Oxford, 2001.

установил, что распространение среднего и высшего образования в Европе в XX в. оказало существенное воздействие на экономический рост. А. Янг [109] См.: Young A. The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience // Quarterly Journal of Economics. 1995. Vol. 110. Р. 641–680.

отметил, что главную роль в росте новых индустриальных стран Азии сыграло увеличение продолжительности фундаментального образования.

Другой подход к объяснению экономического роста заключается в уточнении характеристик фактора «технология» и построении моделей, в которых технический прогресс задавался бы эндогенно. В модели Ромера [110] См.: Romer P . Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. Р. 71–102.

фирмы-новаторы, чьи нововведения защищены патентами, на время обретают монопольную власть и получают сверхприбыли, которые могут направлять на новые НИОКР. Однако в ходе НИОКР непреднамеренно создаются также знания, доступные для других компаний, что снижает затраты на НИОКР для всех участников рынка. В результате усиливается конкуренция между фирмами и снижается прибыль от внедрения результатов НИОКР. Таким образом, инвестирование в инновации может колебаться в зависимости от соотношения затрат на НИОКР и прибыли от них. При этом экономика с более высокой нормой сбережений будет расти быстрее, так как в ней больше средств выделяется на НИОКР. В моделях Гроссмана и Хелпмана, Агийона и Хоуитта, развивающих основную идею модели Ромера, делается акцент на изменении качества производимых товаров. [111] См.: Grossman G., Helpman E. Quality Ladders in the Theory of Growth // Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58. Р. 43–61; Grossman G, Helpman A. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MIT Press, 1991; Aghion P., Howitt P. A Model of Growth through Creative Destruction // Econometrica. 1992. Vol. 60. Р. 323–351.

В отличие от модели Ромера, в которой рассматривалось простое расширение товарного ассортимента, в этих моделях новые товары отличаются более высокими качественными характеристиками, что затрудняет конкуренцию с ними прежних, менее качественных товаров. В модели А. Янга оба подхода (расширение ассортимента товаров и повышение их качества) были объединены. [112] См.: Young A. Growth without Scale Effects // Journal of Political Economy. 1998. Vol. 106. Р. 41–63.

Интервал:

Закладка: