Коллектив авторов - Философские проблемы междисциплинарного синтеза

- Название:Философские проблемы междисциплинарного синтеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Белорусская наука

- Год:2015

- Город:Минск

- ISBN:978-985-08-1810-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Философские проблемы междисциплинарного синтеза краткое содержание

Будет полезна ученым естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, специалистам в области конвергентных дисциплин, преподавателям вузов, аспирантам, магистрантам и студентам, всем, кто интересуется актуальными проблемами междисциплинарного научного познания.

Философские проблемы междисциплинарного синтеза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В ситуациях другого рода, в которых существенное значение имеет опыт создания однотипных образований, генезис социально востребованного объекта осуществляется во многом под действием сформировавшихся праксиологических схем, нередко оказывающих консервативное воздействие на творческий процесс. Однако таких ситуаций в любой из сфер человеческой жизнедеятельности значительно больше, чем связанных с научными (научно-техническими) революциями. Поэтому, в перспективе продолжая исследование социально востребованного объектогенеза, предстоит выявлять также схемы «обратного воздействия» материально реализованных объектов на данный процесс.

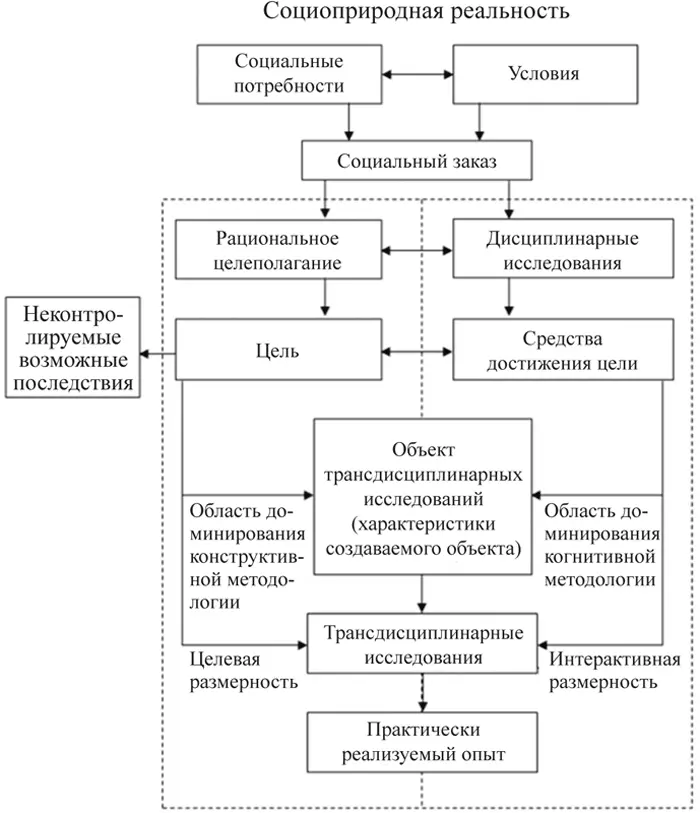

Взаимодействие основных факторов объектогенеза (целевой размерности, выраженной в форме социального заказа, конкретизированного в параметрах искусственно создаваемого объекта, и его интерактивной размерности, выраженной в предметном знании, добытом в дисциплинарных исследованиях) можно представить в виде схемы.

Анализ метасферных и внутрисферных предпосылок, научных и вненаучных факторов процессов когнитивной холизации позволил, во-первых, выявить в качестве ее фундаментальных типов три процесса: телеологизирующую, предметную и интерактивную холизацию. Во-вторых, отметить в практикоориентированных научных исследованиях тенденцию к нарастанию значимости телеологизирующей когнитивной холизации, имплицитно включающей в себя определенные элементы предметной и интерактивной холизации, а именно те из них, которые содержатся в исходном предметном знании. Они фундируют когнитивные основания процесса целеполагания, являются исходным критерием принятия или непринятия социально детерминируемой практической цели в целом (ее отдельных элементов), а также ориентируют дальнейшие разработки в русле дисциплинарных, меж–, транс– и кросс-дисциплинарных исследований, обслуживающих социально востребованные проекты.

Изложенные представления о формах и механизмах когнитивной холизации в русле социально востребованного объектогенеза свидетельствуют об исключительно высокой значимости взаимодополняемости когнитивной и конструктивной методологий, которая продолжается и на уровне практической реализации (создания) планируемого объекта. Вопреки нередкому акцентированию их принципиальной противоположности, ограничивающему проблемное поле анализа, дальнейшие исследования их взаимодействия на основе принципа дополнительности открывают перспективы нового, более системного видения креативных процессов в современной науке и ее практических приложениях, в частности активно востребованных процессов когнитивной холизации.

Когнитивная холизация в практикоориентированных исследованиях наиболее отчетливо демонстрирует фундаментальное значение в научном познании форм креативного взаимодействия предметного, рефлексивного и нормативного знания при нарастающем значении в этом процессе рефлексивной составляющей. Степень ее развитости, прежде всего способности обеспечивать сопряженность механизмов социальной детерминации научного знания посредством социального заказа науке и внутринаучных факторов роста знания, определяет уровень и конкретные формы междисциплинарного объединения (синтеза, интеграции) знаний в условиях конкретной исторической ситуации. Современная ситуация, характерная бурным развитием системологических наук, а также явным предпочтением со стороны социума практикоориентированных исследований, связана с необходимостью разработки методологического инструментария, позволяющего, с одной стороны, адаптировать содержание системологических наук к процессу телеологизирующий холизации, то есть рационализации целеполагания, в практикоориентированных исследованиях, с другой стороны, ориентировать дисциплинарные исследования (как принципиально незаменимые другими типами исследований) на цели, определяемые и коррелируемые на основе данных системологических наук.

1.4. Процесс познания и модели интеграции знания

Результатом длительной истории познавательной деятельности человека и общества стала система взаимосвязанных и твердо обоснованных представлений о природе физической, биологической, психологической и социальной реальности. Аспект содержания духовной жизни человека, связанный с особым образом организованными размышлениями, наблюдениями, экспериментированием и верификацией полученной информации, выделился в особую сферу – сферу научного познания, позволяющего осмыслить место человека в окружающем мире и создать основу для поступательного развития цивилизации на основе творческого синтеза философии, математики, естественных наук и практико-технологической деятельности. В ходе этой работы происходило содержательное наполнение и уточнение научной картины мира, разрабатывалась и совершенствовалась методология научного поиска, создавалась социальная инфраструктура научной деятельности. Эти процессы сопровождались дифференциацией знаний, возникновением новых дисциплин, сменой научных парадигм [43] Стёпин В. С. Становление научной теории. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 320 с.; Его же. Теоретическое знание: структура, история, эволюция. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.

.

Научное мировоззрение исходит из того, что компоненты объективного мира существуют в соответствии с законами, доступными постижению на основе тщательного и систематического изучения [44] Широканов Д. И. Диалектика познания и категория субстанции. – Минск: Наука и техника, 1974. – 208 с.

. Научный подход к познанию основан на уверенности, что при помощи интеллекта, органов чувств и приборов, расширяющих сенсорные возможности человека, можно открыть устройство мироздания и процессы, протекающие Универсуме. В своей эмпирической и экспериментальной работе ученый наблюдает за объективными процессами и явлениями и параллельно выдвигает теоретические модели, которые придают смысл наблюдениям и «освещают путь» новым экспериментам. Происходит непрерывный процесс верификации и уточнения теоретического материала, включая выявление несоответствия предложенных теорий результатам наблюдений. И хотя невозможно гарантировать получение полного и абсолютно истинного знания обо всей полноте Универсума, путь науки является стезей возрастающего приближения к истине [45] Осипов А. И. Философия и методология науки. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 286 с.

.

Интервал:

Закладка: