Алексей Попов - Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, средства

- Название:Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, средства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Директмедиа

- Год:2014

- Город:М.-Берлин

- ISBN:978-5-4475-2537-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Попов - Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, средства краткое содержание

Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, средства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Более близки для органов внутренних дел проблемы организации отношений с населением, стоящие перед такими системами, как санитарная, торговая, охотничья инспекции и т.п. Для них, как и для учреждений внутренних дел, приобретает повышенное значение внешняя сторона правления.

«Внешней стороной, – пишет Г. Г. Зуйков, – называет управление, направляемое во вне системы в целях воздействия на ту или иную сферу общественной жизни, ради управления которой образована управляющая социальная система» 66 66 Зуйков Г. Г. Предмет, задачи и система курса «Основы научной организации управления и труда в органах внутренних дел». – М., 1971. – С. 9; См. также: Основы организации управления и труда в органах внутренних дел. – М., 1973. – С. 7

. В процессах внешнего управления связи между субъектом и объектом управления ослабевают, могут нарушаться, в частности, каналы обратной связи в этом плане, наверное, правильно будет сказать, что объект внешних управляющих воздействий на момент начала управленческого цикла – это закрытая для субъекта управления система. Видимо, именно эти обстоятельства обусловили позицию ряда авторов, рассматривающих внешний аспект управления как разновидность взаимодействия со средой.

Оказание органам внутренних дел на какой–либо объект, внешний по отношению к нему, управляющих воздействий приводит к образованию ситуативной или стабильной системы, состоящей из субъектов управления и его объекта. Эта система существует объективно, ее связывают реальные нити управленческого взаимодействия. В то же время в другом отношении, она – мысленная модель, вычлененная из многообразия эмпирических данных в исследовательских целях.

В правоохранительной деятельности органов внутренних дел в качестве субъектов управления в различных ситуациях выступают: система МВД в целом, его отдельные органы и подразделения, образующие их функционеры и их группы.

Объектом управляющих воздействий является поведение отдельных личности или группы личностей, иные социальные процессы.

Как явствует из изложенного, мы не очень склонны присоединиться к весьма распространенной в литературе позиции, рассматривающей в качестве объекта управления органов внутренних дел преступность, правонарушение и причины, их вызывающие 67 67 См.: Основы научной организации управления и труда в органах внутренних дел. – М., 1974. – С. 14; Туманов Г. А. Теоретические проблемы научной организации управления в органах внутренних дел. Автореф. д-ра юр. наук. М.: Академия МВД СССР. 1974. – С. 16

. Преступление, по нашему мнению, это скорее издержки социального управления, осуществляемого в числе других субъектов и МВД РФ 68 68 См. также: Теоретические основы предупреждения преступности. – С. 35 и посл.

. Эти издержки неустранимы на данном этапе развития общества. Это так. Но от этого они не перестают быть издержками. Нам представляется, что рассмотрение преступности в качестве объекта управления хотя и не является неверным, но, персонифицируя это социальное явление, затуманивает действительное содержание управления области борьбы с преступностью. Кроме того, если объект управления преступность, то возникает сомнение в правомерности возложения на правоохранительную систему функции – задач по мобилизации масс на борьбу с преступностью, ибо мобилизация (активизация, инициация) масс и означает управление ими. Остается, правда, выход с допущением наличия нескольких объектов управления в рамках одной системы. Однако такой подход представляется не совсем корректным в связи с его малой научной строгостью.

Скажем более, в современных условиях рассмотрение преступности как единой системы представляет инструментальную ценность лишь до определенных пределов: для решения ограниченного класса задач. При переходе к исследованию проблем воздействия на преступность (в том числе и прежде всего ее профилактики) выясняется, что она не целостная система, а суммативное образование, введенное в научный оборот, прежде всего, для того, чтобы отграничить изучаемые явления от всех остальных. Таким образом, преступность это не только издержки социального управления, но различные виды преступности – издержки различных видов социального управления, причем в незначительной мере – следствие издержек управления в правоохранительной сфере. Издержки в правоохранительной и судебной деятельности сами по себе рождают незначительную долю преступности. В основном, это преступления против правосудия.

Для целей исследования закономерностей (и их проявлений) взаимодействия органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью и охране общественного порядка представляется более продуктивным рассмотрение в качестве объекта внешних управляющих воздействий органов внутренних дел, поведение лиц и их совокупностей в ситуациях, отбор которых осуществляется управляющей системой в рамках возложенных на нее функций – задач.

На микроуровне указанными выше ситуативными системами являются: следственное действие, оперативное мероприятие или административная акция; уровнем выше – производство по следственному делу, оперативная разработка, административное производство или комплексная операция (типа «Урожай», «Заслон», «Гром», и т.п.). Наконец, на микроуровне в качестве стабильной системы может быть рассмотрена охрана общественного прядка, собственности и борьба с преступностью в соответствующем регионе.

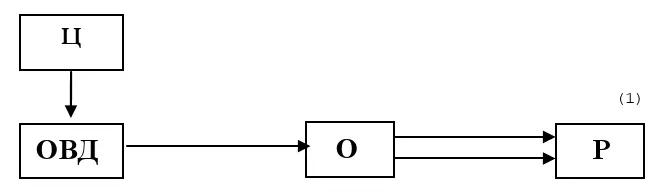

Схематически каждая подобная ситуация в общем виде может быть представлена следующим образом:

где ОВД – субъект управления, Ц – преследуемая им цель, О – объект управляющих воздействий, а Р – результат управления. Однако для органов внутренних дел такое представление о внешнем управлении оказывается недостаточным, упрощенным. Эти учреждения функционируют в многообразной, сложной и насыщенной социальной сфере 69 69 Сфера, в которой функционируют органы внутренних дел, включает в себя, естественно, и природные компоненты. Однако этой стороны проблемы мы не касаемся.

, компоненты которой оказывают существенное влияние на эффективность исполнения органами внутренних дел их функций – задач, на выполнение поставленных пред ними целей, на достижение результата. Из того обстоятельства, что органы внутренних дел рассматриваются как система, функционирующая в определенной, обладающей познанными и не познанными свойствами среде, следует вывод: внутренние связи между компонентами системы должны быть достаточно прочными, а ее внешний контур – достаточно жестким, чтобы оградить систему от размывания средой, от ее дезорганизующих, возмущающих воздействий.

Интервал:

Закладка: