Ник Лэйн - Кислород. Молекула, изменившая мир

- Название:Кислород. Молекула, изменившая мир

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ник Лэйн - Кислород. Молекула, изменившая мир краткое содержание

Ник Лэйн ответит на вопрос: кислород — наш единственный шанс на выживание или самый худший враг?

Кислород. Молекула, изменившая мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот сценарий кажется вполне реальным. Если лед действительно покрывал всю Землю целиком, выжить могли лишь немногие клетки или самые крошечные животные, обитавшие в горячих источниках либо под сравнительно тонким слоем льда, проницаемым для солнечного света [23] Жизнь могла сохраниться в горячих источниках и в черных курильщиках на дне океана. Некоторые считают, что именно здесь она зародилась. Другие утверждают, что после последнего серьезного оледенения Земля была заново населена бактериями из гидротермальных источников. Поэтому теоретически возможно, что все данные, которые мы относим к моменту возникновения жизни, на самом деле, относятся к моменту ее возрождения после окончания оледенения. Я не думаю, что это так: цианобактерии слишком сильно отличаются от бактерий из гидротермальных источников и вряд ли отделились от них лишь недавно. Кроме того, доказательства существования цианобактерий относятся к периоду до всех оледенений. Однако цианобактерии каким-то образом пережили все ледниковые периоды, возможно, под тонким слоем льда вблизи экватора или в теплых источниках на поверхности Земли.

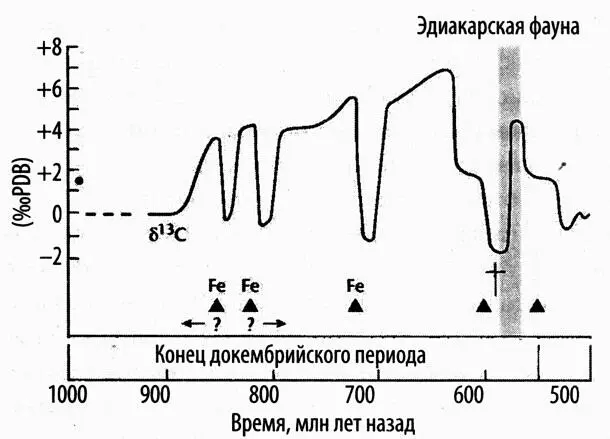

. Жизнь ухватилась за тоненькую спасительную нить, которая помогла ей сохраниться в адской кислой бане. Не приходится удивляться, что в этот период было захоронено мало органического материала. Но после всех ужасных бедствий Земля возвращалась к климатическому равновесию. Выжившие в катаклизме существа могли расселяться по всей планете. Они должны были плодиться как сумасшедшие. Им в этом помогало обилие минеральных и питательных веществ, оставшихся после движения ледников и смытых в океаны талой водой. Наличие питательных веществ и свободного пространства стимулировали невиданный до тех пор рост цианобактерий и водорослей — мир превратился в сине-зеленый океан. Между ледниковыми периодами за короткое время воздух наполнялся кислородом, окислявшим поверхность океана.

Этот дополнительный кислород может сохраняться в воздухе при условии, что он не расходуется другими бактериями для дыхания или на реакции с минералами или газами. При окислении железа каждый атом железа отдает один электрон кислороду, превращаясь в оксид железа. А каждый атом углерода из органического вещества, превращаясь в углекислый газ, отдает целых четыре электрона.

Таким образом, один атом органического углерода при окислении потребляет в четыре раза больше кислорода, чем один атом железа. Это означает, что для предотвращения полного расходования атмосферного кислорода нужно помешать его взаимодействию с органическим веществом, а самый простой способ сделать это — как можно быстрее захоронить органическое вещество в земле.

Важнейшее различие между современными условиями и ситуацией сразу после окончания глобального оледенения состоит в скорости эрозии гор, которая сейчас гораздо ниже, чем была тогда. В норме медленная эрозия уравновешивается медленным захоронением органических веществ: захоронение органического вещества на дне океана под слоем свежих отложений, накопившихся в результате эрозии, происходит медленнее. Поэтому у бактерий остается время расщепить органические вещества, образованные, например, в результате активного роста водорослей, и при этом использовать кислород. Так поддерживается status quо . Напротив, высокая скорость эрозии после окончания оледенения способствовала быстрому осаждению и захоронению органических веществ. Какая-то часть органического вещества при этом неизбежно смешивалась с осадочными породами. Таким образом, после окончания оледенения высокая скорость эрозии должна была приводить к высокой скорости захоронения органики и способствовать сохранению кислорода.

Звучит логично, но можно ли как-то доказать, что скорость эрозии после оледенения была больше обычного? И действительно ли оледенение привело к повышению содержания кислорода в воздухе? Давайте немного поразмышляем. Где искать ответ на эти вопросы? Как узнать, какой была скорость эрозии 590 млн лет назад? Как доказать, что содержание свободного кислорода в атмосфере в этот период выросло? В этом и заключается наука, и меня никогда не переставало удивлять, какие интересные выводы можно получить, если подкреплять четкие рассуждения точными измерениями. Мы действительно можем доказать, что скорость эрозии выросла после окончания оледенения и что этот процесс сопровождался накоплением кислорода в воздухе. Каждый отдельный фрагмент доказательства, возможно, не развеет все сомнения полностью, но в целом, мне кажется, все собранные воедино факты достаточно убедительно показывают, что сразу после окончания ледникового периода наблюдалось повышение концентрации кислорода в атмосфере. Это повышение концентрации кислорода совпадает по времени с эволюцией первых крупных животных — вендобионтов. Вот сжатое изложение имеющихся доказательств, на основании которых вы можете составить свое личное мнение (или восхищаться изобретательностью чужого разума).

Мы начнем с анализа изотопных подписей другого типа. Скорость эрозии в отдаленном прошлом можно определить по соотношению изотопов стронция в морских отложениях карбонатов. Два стабильных изотопа стронция — 86Sr и 87Sr — по-разному представлены в земной коре и в мантии. В мантии выше относительное содержание 86Sr, тогда как в коре больше 87Sr. Основной источник 86Sr в океанах — базальт вулканического происхождения. Базальт постоянно попадает из мантии в океаны через срединно-океанические хребты, откуда медленно распространяется по океанскому дну, а затем вновь погружается в мантию. В морской воде стронций растворяется очень слабо с более или менее постоянной скоростью. Появление растворенного стронция в океане уравновешивается его включением в морские отложения карбонатов, такие как известняк (карбонат кальция). Дело в том, что стронций может вытеснять родственный ему кальций из кристаллической решетки известняка. Поскольку все эти процессы происходят с постоянной скоростью, казалось бы, относительное содержание изотопа 86Sr в известняке не должно сильно изменяться. Однако это не так? и виноват изотоп 87Sr.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]](/books/1098393/nik-lejn-vopros-zhizni-energiya-evolyuciya-i-proisho.webp)