Борис Миркин - Что такое растительные сообщества

- Название:Что такое растительные сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миркин - Что такое растительные сообщества краткое содержание

Что такое растительные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

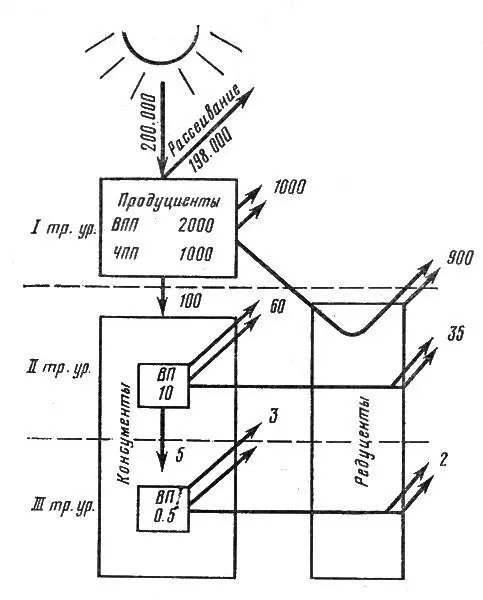

Рис. 16. Схема, иллюстрирующая энергетику сообщества и экосистемы. Размерность ккал/м 2/полгода; ЧПП — чистая первичная продукция; ВПП — валовая первичная продукция; ВП — вторичная продукция

Понятно, что система функционирует в течение шести месяцев и из количества падающей за это время энергии ею усваивается 1% при фиксации в ЧПП 0,5%. Плотоядные поедают 10% чистой продукции, а остальное разрушают редуценты, причем вся энергия в этом случае теряется при их дыхании. Из энергии, полученной травоядными, 10% тратится на рост и размножение, а остальное — на дыхание и экскрецию, продукты которой служат пищей редуцентам, которые также сжигают их в процессе дыхания. В свою очередь, хищники, поедающие плотоядных, часть полученной энергии затрачивают на дыхание, а остальное (экскременты и их тела после смерти) становится пищей редуцентов, возвращающих остаток энергии во внешнюю среду. Таким образом, в этой простейшей схеме, где отсутствует блок "детрит" и число трофических уровней ограничено тремя, можно уяснить принцип стабильной экосистемы: приход энергии и ее расход в процессе дыхания организмов всех блоков одинаковы. Двойными стрелками показаны затраты на дыхание.

Закономерности трансформации энергии наводят на серьезные размышления об использовании продуктивности биосферы человеком. Людям свойственно смешанное питание — они потребляют продукцию и первого уровня (хлеб, овощи, фрукты и т. д.) и второго (мясо, молоко). Растительная пища несравненно дешевле, чем продукция животных, которую называют вторичной биологической продукцией. Расчеты показывают, что количество энергии, необходимое для откорма одной коровы, эквивалентно 1,5 т бензина. Поскольку продукция животных важна для человека потому, что является основным источником белка, во всем мире происходит интенсивный поиск возможности замены животного белка на более дешевый белок высокобелковых бобовых культур, таких, как соя, бобы, фасоль, арахис и т. д.

Продуктивность океана по сравнению с продуктивностью суши несравненно ниже и в среднем соответствует продуктивности пустынь. Исключение составляют лишь прибрежные зоны, т. е. береговые шельфы, где солнечный свет достигает поверхности дна и потому продуктивность может подниматься до уровня третьего класса и реже (области коралловых рифов и эстуариев) второго и даже первого класса. Общий запас биомассы растений океана примерно в тысячу раз ниже, чем запас биомассы растений суши. 90% биомассы суши сконцентрировано в лесах.

Солнечный свет дает сообществу растений энергию для продуцирования органических веществ, т. е. для связывания элементов минерального питания, углекислого газа и кислорода в соединения, потребляя которые, могут жить животные (в том числе и человек) и сапротрофы. В последние годы на эту способность растений все чаще обращают внимание энергетики. Уже появились проекты электростанций на солнечной энергии, которая не непосредственно концентрируется системой зеркал, а накапливается зелеными растениями. В качестве накопителей предполагается использовать не традиционную древесину, а одноклеточные водоросли, которые быстро растут, делятся и отмирают. Сжигая массу высушенных мертвых водорослей и возвращая золу в водоем — накопитель энергии, можно создать замкнутое водное сообщество, продукция которого преобразуется в наиболее приемлемую для промышленности энергетики форму электроэнергии.

Есть проекты использования в качестве горючего растительного масла и спирта, получаемых тут же, в хозяйстве, которое, таким образом, обретает энергетическую автономность.

Подобно тому как хлорофилловое зерно является входом потока энергии, усваиваемого растительным сообществом и далее протекающего через экосистему по пищевым цепям, корни растений открывают поток питательных элементов, который, как в перпетуум-мобиле, циркулирует из почвы в сообщество и возвращается обратно. Естественно, что этот вариант "вечного двигателя" далек от того, который пытались создать средневековые схоласты. Источник движения "химического перпетуум-мобиле" лежит вне системы — это энергия солнца. Корни растений разветвлены на тончайшие окончания, но поверхность всасывания во много раз увеличена за счет гифов грибов, которые обволакивают корни и формируют микоризу, один из эволюционных феноменов симбиоза, обеспечивающий растениям возможность интенсивного поглощения элементов минерального питания. Далее питательные вещества текут в стебли и листья. У деревьев максимум питательных веществ в листьях и минимум — в древесине. Поскольку листья ежегодно (или раз в несколько лет у вечнозеленых растений) опадают, то вновь синтезированные органические вещества с помощью сапробов (микроорганизмов, грибов и др.) разрушаются до простейших форм и включаются в новый цикл поглощения. Кроме возврата элементов минерального питания в почву с опадом, существенную роль играет и выщелачивание (смыв) листьев дождевыми водами, причем для натрия и калия возврат в почву через смыв больше, чем с опадающими листьями. Возвращаются в почву и вещества, фиксированные в древесине, которая подвергается действию гнилостных сапрофитов, однако этот цикл оказывается несравненно более медленным.

Количество питательных веществ, возвращаемых в почву, зависит в первую очередь от чистой первичной продукции сообщества, а скорость его повторного включения в циклы обмена — от типа сообществ и климата. В теплом тропическом лесу мягкие листья разрушаются сапрофитами в течение нескольких месяцев, но жесткие иголки ели сохраняются в холодной тайге в неразрушенном состоянии годами. Разные элементы минерального питания обращаются в сообществе с разной скоростью. Для листопадных лесов умеренной полосы характерна следующая последовательность по быстроте обращаемости элементов: сера, калий, марганец, азот, железо, кальций, фосфор, углерод.

Кроме скорости оборота в сообществе, каждый элемент питания имеет еще и структуру запаса, т. е. соотношение фракций, распределенных в почве, подстилке и непосредственно в растениях сообщества. В лесу нитраты и фосфаты, к примеру, сконцентрированы в основном в растениях, а кальций и натрий — в почве. Чем большая доля элемента фиксирована в растении по сравнению с почвой, откуда он может быть поглощен гифами грибов или непосредственно поверхностями корней, тем компактнее кругооборот элемента в сообществе.

Сообщества разных экологических условий отличаются количествами элементов, вовлекаемых в кругооборот, и общей компактностью кругооборота. Именно сообщества являются основными "инструментами", при помощи которых климат перерабатывает материнскую породу в почву. Если сравнить такие контрастные сообщества, как тропические леса, тайга и степь, то наличие в первых двух случаях большого количества воды обусловливает выщелачивание элементов в глубь почвы. Однако быстрый распад мягких листьев тропических деревьев продуцирует в основном углекислоту, а медленный распад хвои — полифенольные соединения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: