Борис Миркин - Что такое растительные сообщества

- Название:Что такое растительные сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миркин - Что такое растительные сообщества краткое содержание

Что такое растительные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 20. "Валовая" печатная продукция отечественных (1) и зарубежных (2) фитоценологов, исследующих процессы динамики растительности. Заштрихованная часть столбиков — доля публикаций, посвященных вопросам антропогенной динамики

Однако о динамическом буме можно судить не только по таким формальным показателям. За последние годы вопросам динамики был посвящен ряд международных симпозиумов. В США переизданы заново фундаментальный труд Ф. Клементса о растительных сукцессиях и специальный факсимильный (т. е. воспроизводящий офсетным способом труды так, как они были изданы в свое время) выпуск наиболее значительных работ по этому вопросу, начиная от первых статей Ф. Клементса и вплоть до публикаций 70-х годов. Воззрения на сукцессии, как будет видно из дальнейших экскурсов в этот вопрос, у сторонников новой парадигмы вовсе не те, что были у организмистов. Тем не менее новая парадигма не может не впитывать все то, что дала старая, и потому подчеркнутое внимание к работам организмистов помогало разработке новой концепции. Самый авторитетный журнал фитоценологов — "Vegetatio" посвятил за эти годы проблемам динамики несколько выпусков, где публиковались работы континуалистов. В нашей стране появился целый ряд монографий, посвященных антропогенной динамике под влиянием осушения, сооружения гидротехнических комплексов на реках, изменению луговой растительности под влиянием удобрений и т. д.

Понятие "эволюция" применительно к растительности трактовалось организмистами в соответствии с аналогией эволюции растений. Считалось, что главным фактором эволюции является коадаптация, взаимоприспособление гидов, причем в целом сообщества развиваются под контролем все тех же "всемогущих" эдификаторов, и потому все сообщества одной формации представляют генетическое единство. Организмисты любили говорить о типах растительности-вкладчиках, которые объединяя свои виды (как растения свои гены), дают новый тип растительности. Наряду с эволюцией сообществ как целостных явлений подразумевалась и принципиальная возможность "гибридизации" типов растительности. Скажем, луга рассматривались как "гибрид" степей, альпийских высокотравий и сообществ лесных опушек.

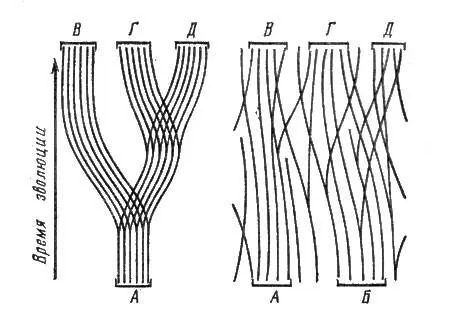

Р. Уиттекер сформулировал иные представления об эволюции, которые как бы поставили точки над "и" в понимании растительности континуалистами. Эволюция носит сеткообразный характер, т. е. имеет место такое же индивидуальное распределение видов по градиенту эволюционного времени, как и вдоль экологических градиентов местообитаний. Таким образом, каждый вид приходит в сообщество своим путем и по-своему из него уходит, хотя, естественно, совместное сосуществование может датироваться многими тысячами лет. Но предпочтение патиентом какого-то виолента (скажем, пристрастие черники, кислицы и т. д. к обществу ели) не связано с какой-то внутренней фитоценотической связью, а определяется лишь тем режимом, который создает виолент. По этой причине, если несколько виолентов создают сходные режимы, то соответственно с этими режимами могут быть связаны одни и те же патиенты. Перечисленные виды встречаются и под пихтой, и даже под сосной, черника, кроме того, в условиях альпийской растительности вообще покидает полог деревьев и становится самостоятельным доминантом альпийских травяно-кустарниковых сообществ. На рис. 21 показаны две модели эволюции растительности — организмистская и континуальная.

Рис. 21. Организмистская (коадаптационная) и континуальная (с дивергенцией ниш, сеткообразная) модели эволюции (по: [Уиттекер, 1980]), А-Д — типы сообществ

В первом случае виды коэволюционируют комплектами, и в итоге следует ожидать формирования дискретных сообществ. Во втором — все виды эволюционируют индивидуально, часть их в ходе эволюции теряется и замещается вновь появляющимися вследствие миграции или видообразования видами. Из двух нечетко выраженных типов сообществ вследствие эволюции возникло три столь же нечетко различимых сообщества.

Природная эволюция — изменения растительности геологического масштаба времени, десятков и сотен тысяч лет, однако последние столетия проявился новый процесс, который называют по-разному — синантропизацией, антропогенизацией и т. д., но мне кажется, что называть его предпочтительнее антропогенной эволюцией. При этом происходят и появление новых видов (скажем, выведение новых сортов культурных растений, отличия которых от ранее существовавших нередко имеют масштаб вида), и целенаправленное комбинирование видов в новые сочетания (разные типы лесных посадок, сеяных лугов, пашенных сообществ), и сопутствующие деятельности человека гигантские стихийные перестройки растительности в результате миграции многих видов из одного района в другой и из-за уничтожения многих компонентов естественных сообществ. Эволюция не предполагает обязательный прогресс (скажем, формирование паразитных червей с упрощением их организмов из-за перехода на харчи хозяина, как, впрочем, и утеря хлорофилла и сокращение поверхности у паразитных растений — заразихи и повилики, — это также эволюция). По этой причине, несмотря на всю нежелательность таких изменений, сопровождающихся выпадением видов (недаром сейчас существует целая армия ботаников, занимающаяся проблемой мониторинга за редкими и исчезающими видами!), эти изменения также вполне правомерно подвести под широкую рубрику антропогенной эволюции. В этом случае также изменения протекают сеткообразно, и как результат происходит переупаковка ниш, хотя если при прогрессивной эволюции ниши все более сужаются и происходит "втискивание" новых популяций и даже порой "выталкивание" более слабых, не обладающих достаточным "чувством коллективизма", то в этом случае ниши видов, наиболее адаптированных к антропогенному воздействию, расширяются.

Примеров антропогенной эволюции приведено в фитоценологической литературе великое множество. Так, появление европейцев и их черных спутников-рабов в Южной Америке вызвало процесс, который в научной литературе получил название "африканизация американских саванн". Крупные стада, которые появились вместе с европейцами, вызвали разрушение травяного яруса саванн. И в эти нарушенные местообитания на правах R-стратегов-эксплерентов стали внедряться африканские виды злаков, семена которых попали в Америку вместе с черными рабами. В Австралии одичала и широко распространилась опунция (кактус), которую завезли туда для создания колючих изгородей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: