Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, и в основе большой системы, которую мы называем жизнью, и в основе ее звеньев — организмов — лежит один и тот же принцип — единство противоположных процессов синтеза и деструкции.

Изучение жизнедеятельности на молекулярном и субмолекулярном уровнях позволяет сделать еще один шаг для выяснения сущности жизни. С энергетической субмолекулярной точки зрения биотический круговорот, или, как его называет известный венгерский биохимик А. Сент-Дьердьи, энергетический цикл жизни, «состоит в том, что электроны сначала поднимаются на более высокий энергетический уровень фотонами, а затем в живых системах падают обратно на свой основной уровень, отдавая при этом порциями свою избыточную энергию, которая приводит в действие всю машину жизни» [50] Сент-Дьердьи А. Введение в субмолекулярную биологию, М.: Наука, 1964, с. 30.

. Жизнь с этой точки зрения представляется как упорядоченный непрерывный поток электронов, вызванный излучением Солнца.

Жизнедеятельность организмов, в свою очередь, имеет в основе сложную систему окислительных и восстановительных реакций, также сопровождающихся переносом электронов.

Закономерный поток электронов, вызванный излучением Солнца, — жизнь — происходит, следовательно, в итоге их строго упорядоченного перемещения в малых системах — организмах, клетках, частях клеток (особенно в митохондриях). Поэтому жизнь может осуществляться лишь посредством веществ, способных воспринимать фотоны, переводить их энергию в энергию электронного возбуждения с относительно длительным временем возбуждения (функций восприятия энергии). Эта энергия должна превратиться в энергию химических связей (функция аккумуляции энергии). Затем ее следует передать по пищевой цепи от фотоавтотрофов через гетеротрофов к деструкторам (функция связи и транспорта энергии). При этом жизненный субстрат должен воспроизводить свою структуру вопреки постоянным химическим превращениям, мутациям и гибели особей (функция наследственности). Такими функциями обладает система из асимметрично построенных биополимеров — белков и нуклеиновых кислот. В этой системе сложные белки обеспечивают все функции жизни, за исключением воспроизведения.

Способность к воспроизведению имеет особенно большое значение, тем более, что осуществляется она с помощью механизмов, не встречающихся в неживой природе. В основе воспроизведения лежит синтез белка, протекающий в клетках при посредстве нуклеиновых кислот.

Современное представление о клетке имеет длительную историю, тесно связанную с усовершенствованием микроскопической техники, позволившей обнаружить тонкие структуры в образованиях, ранее считавшихся бесструктурными (рис. 24, 25).

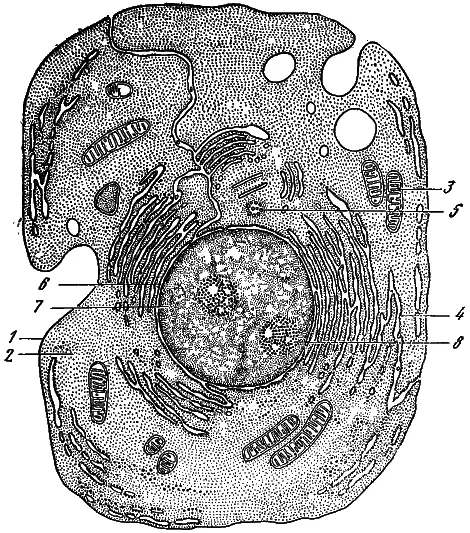

В настоящее время клетка рассматривается как сложная система. Ее главные компоненты — цитоплазма и ядро. Ядро содержит хромосомы, ядрышко, ядерный сок. Оно отграничено от цитоплазмы двухслойной пористой мембраной. Цитоплазма включает основное вещество, систему мембран, митохондрии, рибосомы и некоторые другие менее постоянные органоиды (рис. 26).

Химический состав клетки сложен. Помимо воды, количество которой нередко превышает 70% веса, и ионов минеральных солей в ней содержатся белки, нуклеиновые кислоты, жироподобные вещества (липиды), углеводы и ряд других органических соединений меньшего молекулярного веса. Последние служат строительным материалом для биополимеров (аминокислоты, нуклеотиды), аккумулятором энергии (аденозинтрифосфат — АТФ) или выступают в роли биологически активных соединений, участвующих в регулировании биосинтетических процессов (рис. 27, 28).

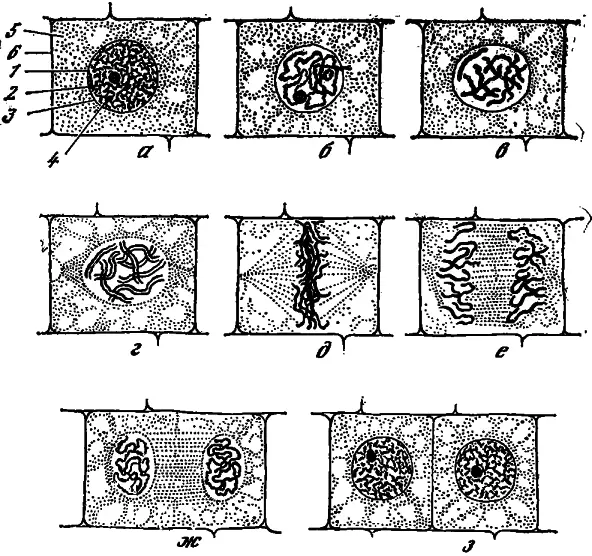

Рис. 24. Схема деления клетки (митоз)

а — покоящаяся клетка: 1 — ядро, 2 — ядрышко, 3 — ядерная оболочка, 4 — хроматин в виде тонкой сети, 5 — цитоплазма, 6 — оболочка клетки; б — хроматин собирается в длинную нить; в — хроматиновая нить распадается на отдельные хромосомы, ядрышко исчезает; г — каждая хромосома продольно расщепляется на две; д — расщепившиеся хромосомы располагаются по экватору клетки (ядерная оболочка исчезает, происходит образование веретена деления с двумя полюсами); е — половинки хромосом расходятся к разным полюсам; ж — происходит образование дочерних ядер; з — две новые клетки такого же строения, как а

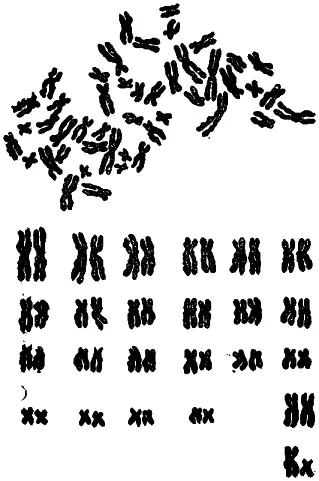

Рис. 25. Хромосомы человека

Сверху хромосомный набор мужчины, как он виден в делящейся клетке, внизу те же хромосомы расположены в определенном порядке. Последняя пара — половые хромосомы. У мужчин они не одинаковы (X+Y), у женщин одинаковы (X+X)

Рис. 26. Схема строения клетки, основанная на электронно-микроскопических исследованиях

1 — оболочка клетки, 2 — цитоплазма, 3 —митохондрии, 4 — эндоплазматическая сеть, 5 — центросома, 6 — оболочка ядра, 7 — ядро, 8 — ядрышко

Белки — соединения, принимающие непосредственное участие в обмене веществ. Все основные структуры на клеточном уровне и на уровне целого многоклеточного организма создаются за счет белков. Белки обеспечивают отграничение организма от среды, а также разграничение важнейших биохимических процессов в клетке. Все ферменты — биологические катализаторы — являются белками. С помощью ферментов осуществляются синтезы, распад пищевых веществ на основные компоненты, в результате чего освобождается энергия и образуются строительные материалы для последующих синтезов. Сократительные белки обеспечивают различные формы движения, от движения хвоста спермия до сложных мышечных форм движения высших организмов.

Исследования последних лет позволили выяснить строение белков и даже синтезировать простейшие из них — гормон поджелудочной железы инсулин, гормон желудочного тракта гастрин. Выяснилось, что белок — это химическая индивидуальность, макромолекула с молекулярным весом от 4,5·10 3(адренокортикотропин свиньи) до 9·10 6(гемоцианин виноградной улитки).

Белок — биополимер. Его главные структурные элементы — аминокислоты. Основных аминокислот 20. Они связаны в белке особой пептидной связью. Различают первичную, вторичную и третичную структуры белков. Первичная структура — это порядок расположения аминокислот в полимере. Белковая цепь, однако, не может существовать в виде прямой цепи. Между кислородами группы CO и водородными атомами следующих друг за другом аминокислотных остатков возникают дополнительные водородные связи, что приводит к сворачиванию цепи в спираль. Такова вторичная структура белка (рис. 29). Белковая спираль, в свою очередь, складывается в клубок, образуя третичную структуру с весьма характерной поверхностью. Специфичность белковой молекулы зависит от всех трех уровней структуры, в частности ферментативная активность белка обусловлена особенностями третичной структуры. Иногда несколько аналогичных или сходных молекул белка объединяются в единицу еще более высокого порядка — возникает четвертичная структура. Так, в молекуле дыхательного пигмента крови — гемоглобина — в единый комплекс объединены две молекулы α-гемоглобина с двумя молекулами β-гемоглобина. Определяющей является первичная структура белка, т. е. последовательность аминокислот в биополимере. Синтезируются белки в рибосомах — цитоплазматических гранулах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: