Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наиболее интересна роль ДНК как кода, определяющего специфику белковых синтезов. Мысль о том, что в структуре ДНК закодирован способ синтеза белков, первоначально была высказана в 1954 г. американским физиком Г. Гамовым. Белки построены из 20 аминокислот; ДНК содержит четыре азотистых основания. Каждой аминокислоте отвечает определенное сочетание азотистых оснований. По-видимому, каждой аминокислоте не может соответствовать сочетание из двух азотистых оснований. Число возможных сочетаний из четырех по два в этом случае составило бы всего 16, т. е. меньше количества основных аминокислот. Минимальное число сочетаний — три из четырех, т. е. триплет. Число возможных комбинаций (64) значительно превышает число аминокислот.

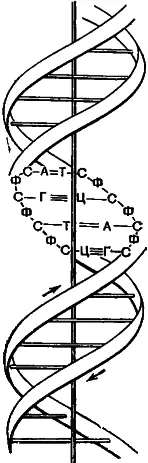

Рис. 31. Схема строения ДНК из двух спирально закрученных полинуклеотидов (по Уотсону и Крику)

Спирально закрученные ленты — скелет молекулы, состоящей из остатков фосфорной кислоты (Ф) и сахара дезоксирибозы (С); перекладины между лентами — пары азотистых оснований, связанных водородными связями; A, T, Г, Ц — азотистые основания. Вертикальный стержень — ось симметрии

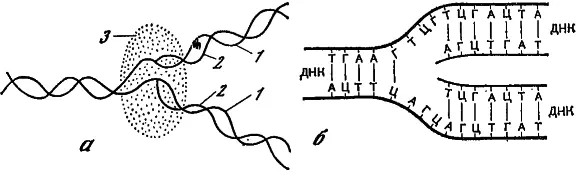

Рис. 32. Схема превращений ДНК

а — синтез дочерних нитей ДНК ( 2 ) на основе материнских нитей ( 1 ) при посредстве фермента ДНК — полимеразы ( 3 ); б — образование комплементарных нитей ДНК путем присоединения нуклеотидов, дополнительных к паре нуклеотидов (репликация)

В 1961 г. американским биохимикам М. Ниренбергу и Дж. Маттеи, работавшим с синтетическими полинуклеотидами известного строения, удалось не только подтвердить эту гипотезу, но и выяснить, каким триплетам азотистых оснований соответствуют те или иные аминокислоты. Оказалось, что триплету из трех урацилов отвечает аминокислота фенилаланин. В последних работах Ниренберга и других исследователей выяснен триплетный код всех 20 аминокислот. Это очень важное открытие, блестяще подтверждающее гипотезу роли ДНК в белковых синтезах.

В дальнейших исследованиях выявилась еще более интересная закономерность. Обнаружилось, что все организмы от бактерий и синезеленых водорослей, с одной стороны, до млекопитающих и высших цветковых растений — с другой, пользуются одним и тем же нуклеотидным кодом. Единство жизненного субстрата всех населяющих Землю организмов стало очевидным фактом.

Превращение закодированной в ДНК информации в совокупность биохимических процессов осуществляется с помощью другого класса нуклеиновых кислот — РНК. В противоположность ДНК, количество которой в клетке отличается замечательным постоянством, содержание РНК сильно варьирует в зависимости от характера клеточного обмена, особенностей питания и т. п. Различают, по крайней мере, три класса РНК. Высокомолекулярная РНК составляет около 90% всей РНК клетки. Она локализована в рибосомах клетки — месте синтеза клеточных белков — и составляет до 60% тела рибосомы. Информационная РНК (иРНК), синтезируемая в ядре клетки при участии ДНК, повторяет в своей структуре последовательность азотистых оснований ДНК, т. е. происходит своеобразное переписывание структуры ДНК — транскрипция (рис. 33). Поступая из ядра в рибосомы, иРНК передает в эти фабрики белка информацию о характере синтезов. Содержание иРНК в клетке невелико — 1—2% клеточной РНК. Последний тип РНК — растворимая, или транспортная, РНК (тРНК). Это — сравнительно низкомолекулярная нуклеиновая кислота (молекулярный вес около 25 000). Ее роль — присоединение и перенос отдельных аминокислот к месту синтеза белка в рибосомах.

Аминокислоты в клетке связаны с полинуклеотидными цепочками тРНК таким образом, что каждой аминокислоте соответствует своя цепочка тРНК. Следовательно, в клетке имеется, по крайней мере, 20 различных типов тРНК. Присоединение аминокислот к полинуклеотидной цепочке тРНК осуществляется в несколько этапов. Сначала аминокислота активизируется путем реакции с АТФ и ферментом. В итоге образуется комплекс АМФ — аминокислота и отцепляющаяся от АТФ пирофосфорная кислота. Затем активизированная аминокислота под влиянием фермента присоединяется к тРНК. Цепочка из аминокислоты и тРНК направляется к рибосоме, «узнает» соответствующий ей триплет азотистых оснований в нити тРНК и присоединяется к нему. Таким путем аминокислота оказывается на должном месте. Затем аминокислоты объединяются в полипептидную нить. Происходит перевод (трансляция) информации с языка, записанного при помощи чередований азотистых оснований в иРНК, на язык аминокислотной последовательности (рис. 34). Таким образом, ДНК определяет специфичность РНК, которая в свою очередь придает специфичность белковым синтезам [51] В последнее время обнаружены факты, доказывающие, что в некоторых случаях имеет место так называемая обратная транскрипция, т. е. ДНК синтезируется на основе РНК.

.

Обсуждая проблему синтеза белка, Н. К. Кольцов в 1927 г. пришел к выводу о малой вероятности возникновения сложных белковых молекул, содержащих тысячи аминокислотных остатков, расположенных в определенной последовательности, путем обычных химических реакций. Новые молекулы белка должны, по мнению Кольцова, штамповаться на каком-то шаблоне, на матрице. Новейшие исследования полностью подтвердили идею Кольцова.

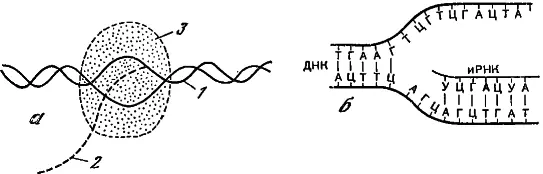

Рис. 33. Схема синтеза РНК

а — синтез информационной РНК ( 2 ) на основе нити ДНК ( 1 ) при помощи фермента РНК-полимеразы ( 3 ); б — образование нити иРНК путем присоединения дополнительных к паре нуклеотидов (транскрипция)

Действительно, синтез белка осуществляется по матричному принципу. В качестве матрицы выступает нить ДНК. Последовательность азотистых оснований нити ДНК обусловливает последовательность азотистых оснований в различных классах РНК, что, в свою очередь, строго детерминирует последовательность аминокислотных остатков в синтезируемых белках. Матричный принцип обеспечивает упорядоченность синтетических процессов, строгую специфичность синтезируемых продуктов и большую скорость синтеза. «Принцип матричного синтеза, — пишет один из основателей молекулярной биологии в нашей стране, В. А. Энгельгардт, — это явление фундаментальной, принципиальной важности. Здесь, как нигде более, выступает специфика химизма живого по сравнению с неживыми системами» [52] Энгельгардт В. А. Пути химии в познании явлений жизни. — Химия и жизнь, 1965, № 7—8, с. 102.

. Не отменяя принципа обычной химии, матричный принцип вносит нечто совершенно новое, «что мы более нигде в природе не встретим: возможность строжайшего незыблемого упорядочения последовательных этапов чрезвычайно длинной реакционной цепи» [53] Там же, с. 103.

.

Интервал:

Закладка: