Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

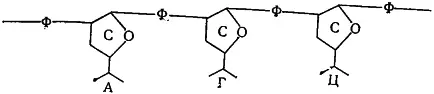

Другая группа соединений — нуклеиновые кислоты. Это сравнительно просто устроенные биополимеры. Структурная единица полимерной цепи нуклеиновой кислоты — нуклеотид — соединение азотистого основания, сахара и остатка фосфорной кислоты (рис. 30). Различают два основных класса нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), ДНК имеется у всех организмов; лишь у некоторых растительных вирусов ее функции выполняет РНК.

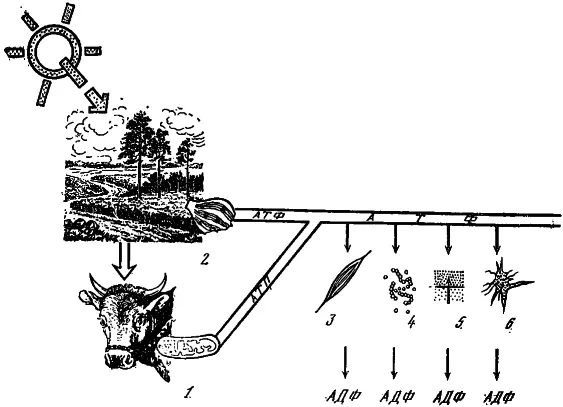

Рис. 27. Аденозинтрифосфат (АТФ) — аккумулятор энергии в клетках животных и растений

АТФ образуется в митохондриях ( 1 ) и в хлоропластах ( 2 ), обеспечивает энергией мышечное сокращение ( 3 ), синтез белка ( 4 ), движение веществ против градиента осмотического давления ( 5 ), передачу нервных импульсов ( 6 ). Образующийся при этом «разряженный» аденозиндифосфат (АДФ) вновь «заряжается» за счет солнечной энергии или энергии, заключенной в пище

Рис. 28. Интенсивный синтез АТФ происходит в митохондриях — органоидах клетки, похожих на наполненный жидкостью сосуд с заходящими внутрь стенками. Стенка митохондрии состоит из двойной мембраны: складки внутренней мембраны заходят внутрь сосуда, образуя кристы ( 1 )

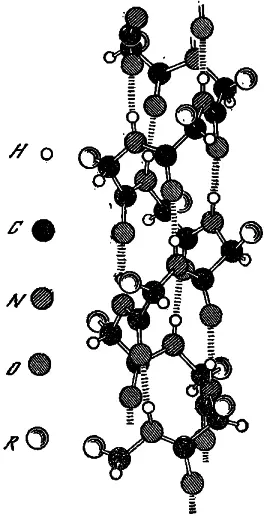

Рис. 29. Вторичная структура белка напоминает винтовую лестницу, в которой «ступенями» служат остатки аминокислот; спираль стабилизирована водородными связями (горизонтальные черточки)

Рис. 30. Строение нити нуклеиновой кислоты

Остаток фосфорной (Ф) кислоты, сахар (С), азотистые основания: А — аденин, Г — гуанин, Ц — цитозин

ДНК состоит из цепи чередующихся остатков фосфорной кислоты и сахара дизоксирибозы. К сахару присоединены в разной последовательности по одному из четырех азотистых оснований — два пурина (аденин и гуанин) и два пиримидина (тимин и цитозин). Молекулярный вес ДНК достигает 10 7, т. е. превосходит молекулярный вес белковых молекул.

Молекула РНК состоит из остатков фосфорной кислоты, чередующихся с сахаром рибозой. К каждому сахару присоединено по одному азотистому основанию: аденин, гуанин (пурины) или урацил, цитозин (пиримидины). Молекулярный вес РНК 6·10 5—10 6. Следовательно, ДНК и РНК различаются по составу сахаров (дезоксирибоза или рибоза) и одному пиримидину (тимин или урацил).

Нуклеиновые кислоты давно привлекали внимание исследователей как составная часть хромосом. Однако долгое время считалось, что они представляют собой скорее футляр, защищающий белковую основу хромосомы от деструктивных воздействий со стороны окружающих хромосому веществ, чем аппарат, обеспечивающий воспроизведение белка. Перелом в воззрениях произошел в 1944 г. после того, как американские исследователи О. Эвери, С. Маклеод и М. Маккарти наблюдали трансформацию одного наследственного типа возбудителей пневмонии — пневмококка — в другой наследственный тип под влиянием препарата ДНК, выделенного из второго типа. Было обнаружено, что ДНК обладает свойством передавать наследственные особенности от одних клеток другим.

Развитие техники электронной микроскопии позволило получить новые замечательные факты. Оказалось, что частицы фага, заражая бактерии, вводят в них только нуклеиновую кислоту; белковая оболочка бактериофага остается вне бактерии и в размножении частиц фага роли не играет. Нуклеиновая кислота фага перестраивает весь метаболизм бактериальной клетки, превращая его в механизм репродукции новых частиц фага. Эти факты, а также многие другие, аналогичные им, показывают, что высокополимеризованные нуклеиновые кислоты обладают способностью навязывать клетке специфический ход синтетических процессов.

Все большее подтверждение получает гипотеза, согласно которой нуклеиновые кислоты — вещества, в которых посредством чередования четырех азотистых оснований записана основная программа биосинтезов. Особая роль принадлежит ДНК, первоначально обнаруженной в хромосомах высших организмов.

Если проследить за изменением сложности ДНК в ряду, начинающемся с вирусов и оканчивающемся человеком, выявляются весьма интересные закономерности. По расчетам Дж. Дрейка (1969) один из самых мелких бактериофагов — фаг лямбда — имеет 4,8·10 4пар нуклеотидов; у несколько более сложного бактериофага Т-4 их число уже 1,8·10 5; бактерия кишечной палочки имеет 4,5·10 6пар нуклеотидов; плесневый грибок невроспора — 4,5·10 7; мушка дрозофила — 2,0·10 8; человек — 2,0·10 9. Длина всех цепочек ДНК из одной клетки человека около 3 м.

В 1953 г. английские ученые Д. Уотсон и Ф. Крик, изучив строение ДНК с помощью рентгеноструктурного анализа, показали, что это вещество встречается в виде двух спаренных нитей, закрученных в форме спирали (рис. 31). Нити соединены между собой водородными связями, связывающими попарно каждый пурин одной цепи с пиримидином другой. Аденин всегда связан с тимином, а гуанин с цитозином, поэтому сумма пуринов ДНК равна сумме пиримидинов. Спираль Уотсона и Крика закручена вправо. Это зависит от свойств дезоксирибозы, имеющей асимметрическую правую структуру.

В соответствии с современными представлениями воспроизведение (репликация) ДНК осуществляется следующим образом. Витки спирали ДНК расходятся, каждый пурин притягивает из среды нуклеотид с парным к данному пурину пиримидином, каждый пиримидин притягивает соответствующий пурин. Затем присоединенные нуклеотиды объединяются в дочернюю цепь, комплементарную по отношению к материнской (т. е. в которой на месте пуринов материнской цепи стоят парные с ними пиримидины, а на месте пиримидинов — парные пурины). Процесс осуществляется с помощью особого фермента ДНК — полимеразы. Так как другая материнская нить также реплицирует комплементарную дочернюю, то в итоге образуются две дочерние нити, тождественные с материнскими. Специфическое чередование азотистых соединений, в которых закодирована специфика биосинтезов, при этом сохраняется (рис. 32).

ДНК имеет две основные функции:

сохранение и передача по наследству генетической информации, т. е. функцию филогенетической памяти, осуществляемую посредством репликации дочерних нитей;

придание специфичности синтезу клеточных белков с помощью процессов, получивших название транскрипции и трансляции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: