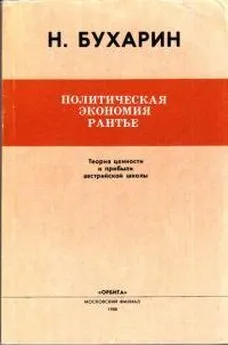

Николай Бухарин - Политическая экономия рантье

- Название:Политическая экономия рантье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бухарин - Политическая экономия рантье краткое содержание

Она содержит развернутую критику теоретической экономии "австрийской" школы (Бём-Баверк и т.п.), которая включает социологическую критику, критику метода и критику всей системы во всех ее разветвлениях.

Политическая экономия рантье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом смысле, несомненно, Маркс — «крайний объективист» и в социологии, и в политической экономии. Поэтому его основное экономическое учение — «учение о ценности» — необходимо строго отличать от учения о ценности классиков, в особенности Смита. У Смита трудовая ценность базируется на индивидуальной оценке блага по количеству и качеству затраченного труда, — это есть субъективная трудовая теория; у Маркса же, наоборот, трудовая ценность есть объективный, т. е. общественный, закон цен, — его теория является, таким образом, объективной трудовой теорией, которая отнюдь не базируется на каких-либо индивидуальных оценках, а выражает лишь связь между ростом производительных сил общества и товарными ценами, как они устанавливаются на рынке[40]. Зомбарт как раз на примере теории ценности и цены очень хорошо уясняет различие этих двух методов. «Маркс» — говорит он — «вовсе и не думает исследовать индивидуальные мотивы обменивающихся или исходить из вычислений издержек производства. Нет, его ход мысли таков: цены образуются конкуренцией, как — это остаётся в стороне. Но конкуренция, в свою очередь, регулируется нормой прибыли, норма прибыли — нормой прибавочной ценности, эта последняя — ценностью, которая сама является выражением общественно обусловленного факта, общественной производительной силы. В системе это изображается в обратной последовательности: ценность — прибавочная ценность — прибыль — конкуренция — цены. Если мы захотим выразить это в одном слове, то мы можем сказать: у Маркса никогда не идёт речь о мотивации, но всегда лишь о лимитации (ограничении), в данном случае об ограничении индивидуального произвола хозяйствующих субъектов»[41]. Наоборот, у субъективной школы «повсюду мотивация индивидуального хозяйственного акта выступает в центре системы»[42].

Это различие весьма верно. В самом деле, в то время, как Маркс «рассматривает общественное движение как естественно-исторический процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами ещё определяющие его волю, сознание и намерения»[43], для Бём-Баверка исходная точка анализа есть индивидуальное сознание хозяйствующего субъекта.

«Социальные законы, — пишет он, — исследование которых составляет задачу политической экономии, являются результатом игры согласующихся между собой мотивов… А раз это так, то не подлежит никакому сомнению, что при объяснении социальных законов необходимо добираться до движущих мотивов, которыми определяются действия индивидуумов, или принимать эти мотивы за исходный пункт»[44]. Итак, противоположность между объективным и субъективным методами есть противоположность между методом социальным и индивидуалистическим[45]. Однако, вышеприведённое определение двух методов нуждается в более отчётливой характеристике. Прежде всего, нужно ближе определить, во-первых, ту независимость от воли, сознания и намерения человека, о которой идёт речь у Маркса; во-вторых, того «хозяйствующего индивидуума», который является исходным пунктом австрийской школы. «Определённые общественные отношения», писал Маркс в «Нищете философии», «являются точно так же продуктами людей, как и холст, лён и проч.»[46]. Но из этого отнюдь не следует, чтобы общественный результат, тот «продукт», о котором говорит Маркс, входил, как цель или как движущий мотив, в сознание индивидуумов. Современное анархически построенное общество — а теория политической экономии и изучает именно это общество — со своими стихийными силами рынка (конкуренции, падения и повышения цен, биржей и т. д.) доставляет бесчисленное количество иллюстраций той мысли, что «общественный продукт» господствует над своими творцами, что результат мотивов индивидуальных (но не изолированных) хозяйствующих субъектов не только не соответствует этим мотивам, но и может быть с ними в резком противоречии[47]. Это явление очень хорошо выясняется на примере образования цен. Множество покупателей и продавцов вступает в область рыночных отношений с некоторой (приблизительной) оценкой своих и чужих товаров; в результате их борьбы устанавливается известная рыночная цена, которая отнюдь не совпадает с индивидуальными оценками громадного большинства контрагентов. Более того, эта установившаяся цена оказывается прямо губительной для целого ряда «хозяйствующих субъектов», которые под давлением низких цен принуждаются оставить свою предпринимательскую деятельность, — они «разоряются». Ещё резче то же явление проявляется на рынке ценных бумаг, на чем и основан весь «азарт» биржевой игры, Во всех этих случаях, которые типичны для современной социально-хозяйственной организации, можно говорить о «независимости» общественных явлений от воли, сознания и намерения человека; но эта независимость вовсе не есть абсолютная независимость двух ничего между собой общего не имеющих явлений; смешно предполагать, что человеческая история творится не через волю людей, а помимо людей (такое «материалистическое понимание истории» есть буржуазная карикатура на марксизм); наоборот, оба ряда явлений — индивидуальные акты и общественные явления, генетически связаны друг с другом ближайшим образом. Эту «независимость» следует понимать исключительно в том смысле, что объективирующиеся результаты индивидуальных действий господствуют над каждой из своих частей в отдельности, «продукт» господствует над своим «творцом», причём во всякий данный момент времени индивидуальная воля определяется уже сложившимся результатом волевых отношений отдельных «субъектов хозяйства»; побеждённый в конкурентной борьбе предприниматель или обанкротившийся денежный капиталист принуждены уйти с поля битвы, хотя они и выступали раньше в качестве активных величин, «творцов» общественного процесса, который, в конце концов, обратился против них самих[48]. Это явление есть выражение иррациональности, «стихийности» экономического процесса в рамках товарного хозяйства, что так отчётливо проявляется в психологии товарного фетишизма, вскрытой впервые Марксом и блестяще им анализированной. Именно, в товарном хозяйстве происходит процесс «овеществления» отношений между людьми, при чем эти «вещные выражения» начинают, в силу стихийного характера развития, жить особой «самостоятельной» жизнью, подчиняющейся специфическим, только этой жизни свойственным закономерностям.

Мы имеем, таким образом, различные ряды явлений индивидуального характера и слагающиеся из них ряды явлений общественного характера; несомненно, что имеются некоторые закономерности как между этими двумя категориями (индивидуального и социального характера), так и между различными рядами одной категории, в частности, между различными рядами общественных явлений, которые находятся в зависимости друг от друга. Установление закономерной связи между различными явлениями общественного порядка и есть метод Маркса. Другими словами, Маркс исследует закономерности результатов индивидуальных воль, не занимаясь исследованием их самих ; он исследует закономерность общественных явлений безотносительно к их связи с явлениями из области индивидуального сознания [49].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов - Политическая экономия Николая Зибера. Антология [litres]](/books/1142554/kollektiv-avtorov-politicheskaya-ekonomiya-nikolaya-zi.webp)