Том Джексон - Взламывая планету Земля

- Название:Взламывая планету Земля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119828-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Том Джексон - Взламывая планету Земля краткое содержание

В этой книге вы найдете добрую сотню историй о революционных открытиях и важных теориях, которые позволили нам ближе познакомиться со своей планетой. Она поможет взглянуть на события прошлых эпох и узнать о том, что может нас ждать в будущем.

Взламывая планету Земля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Основные начала геологии

Поначалу передовые теории Джеймса Хаттона о формировании горных пород из наносов и отложений не привлекли к себе большого внимания. Все изменила книга, вышедшая в 1830 году и ставшая бестселлером.

Титульный лист книги Лайеля, полное название которой звучит так: «Основные начала геологии: попытка объяснить прошлые изменения поверхности Земли путем соотношения с причинами, ныне действующими».

Книга называлась «Основные начала геологии», в ней автор Чарльз Лайель развил идеи из книги Хаттона «Теория Земли», написанной 45 лет назад. Последняя часть этого трехтомного труда вышла в 1833 году. Подход Лайеля заключался в использовании принципа актуализма, согласно которому мы можем понять, как сформировались древние скалистые образования, рассматривая глобальные процессы, происходящие в настоящем. Хотя Лайель не претендовал на господство своей теории и был раскритикован за теоретический характер идей, не подкрепленных доказательствами, его книги оказали большое влияние на общественное сознание. Поклонниками трудов Лайеля были Роберт Фицрой, офицер военно-морского флота и один из первых синоптиков, и его друг Чарлз Дарвин.

Ледниковые периоды

Туристы, приезжая в долины Альп или других горных цепей, удивляются, когда видят посреди поля или деревни гигантские валуны. Как они туда попали? Ответ на этот вопрос раскрыл еще одну тайну прошлого Земли.

Ледник, также известный как полярный ледяной щит, медленно растет за счет тонких слоев льда, формирующихся на его поверхности год за годом. Эти слои напоминают годичные кольца деревьев. При бурении вглубь слои льда могут помочь определить возраст ледника. Луи Агассис сделал это в 1840-х годах с помощью земляного бура, изображенного на фотографии. С тех пор технология бурения ледников шагнула далеко вперед. Ледяные керны представляют собой капсулы времени — наряду с возрастом ледника, они могут рассказать нам, какие вещества присутствовали в воздухе и воде, когда формировался тот или иной слой. Они также могут содержать следы вулканической пыли и других катаклизмов или пузырьки древнего воздуха, по которым мы можем узнать уровень углекислого газа в прошлом.

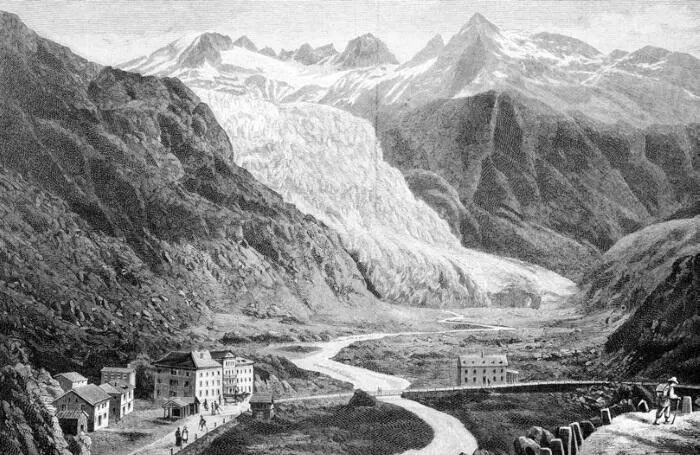

Люди, живущие в горах, говорят, что камни принесло ледником, медленно спускающимся с вершин. Передний край ледника в конце концов тает, перемещая вместе со льдом большое количество булыжников и щебня разных размеров. Так образуются каменистые скопления, называемые мореной. В XVIII веке европейские исследователи обнаружили в Альпах и в полях далеко от ледников мореновые образования. Очевидно, что в какой-то момент далекого прошлого туда их принес лед. Такое объяснение предложил Джеймс Хаттон.

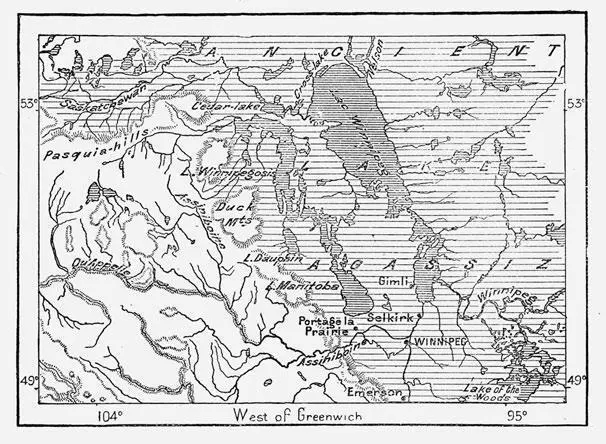

На этой карте 1885 года показано озеро Агассис, большое древнее ледниковое озеро, названное в честь главного исследователя ледников, некогда оно покрывало часть Канады.

В 1824 году датско-норвежский геолог Йенс Эсмарк предположил, что климат земного шара изменялся, создавая периоды холода, во время которых ледники разрастались. Геологи размышляли над этой идеей, периодически приводя новые доказательства существования древних оледенений. В 1830-х годах немецкий ботаник Карл Фридрих Шимпер провел много дней в горах, собирая информацию для исследования мхов, но переключил внимание на валуны, на которых эти мхи росли.

Открытие ледниковых эпох началось с ученых, которые, отправившись в отпуск в горы Европы, посетили долины ледников.

Шимпер полагал, что камни — свидетельства ледникового периода. Он поделился своими соображениями с другом, швейцарским ученым Луи Агассисом, и они стали работать вместе. В 1837 году Шимпер ввел термин «ледниковый период» для обозначения мирового оледенения, в этом же году Агассис представил их теорию Швейцарскому натуралистическому обществу. Теория была встречена в штыки, так как противоречила общепринятому представлению, что мир со времени своего огненного сотворения постепенно остывал. Агассис решил доказать, что критики их теории не правы, и в 1840 году опубликовал «Исследования ледников», не упоминая ни Шимпера, ни кого-либо другого. Это привело к ссоре двух друзей. Теорию полностью приняли только в 1875 году, когда вышла книга Джеймса Кролла «Климат и время в их геологической связи».

В 1920-х годах сербский геофизик Милутин Миланкович предложил теорию циклов, возникающих при колебании вращающейся вокруг своей оси Земли, а также от ее постепенного сдвига по орбите. Эти явления усиливают действие друг друга. За тысячи лет они создают циклические колебания количества солнечного света, достигающего Земли. Результатом являются ледниковые эпохи и суровые климатические условия.

Атмосферные фронты

Погодные изменения происходят, когда сталкиваются разные по температуре воздушные массы. Место их столкновения называют фронтами — относительно современная идея, уходящая корнями в далекое прошлое.

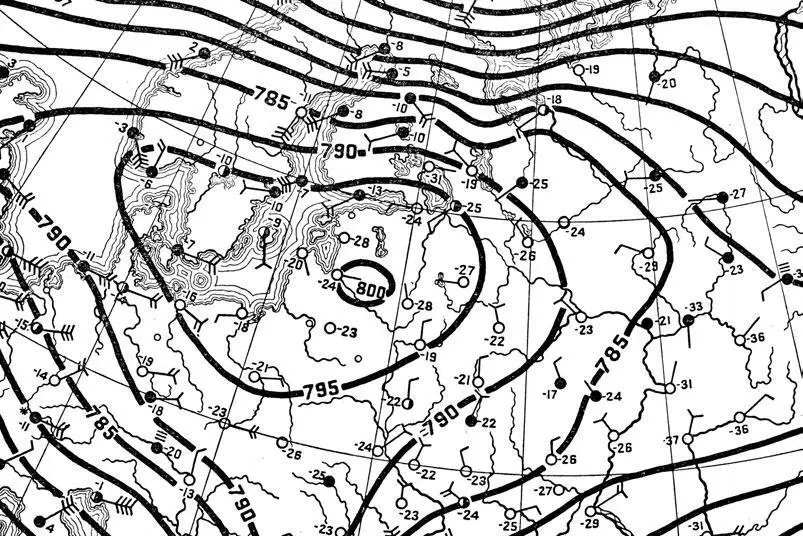

Советская метеорологическая карта показывает область высокого давления над западной частью России и Северной Европой. Области высокого давления связаны с теплыми атмосферными фронтами.

Синоптики в своих прогнозах часто употребляют выражение «атмосферный фронт». Это понятие закрепилось в 1920-е годы, по большей части благодаря метеорологам норвежской школы, которые были прекрасно знакомы с непогодой. Однако ключевая идея была сформулирована еще в 1841 году Элиасом Лумисом: такие погодные явления, как дождь или град, возникают, когда стена теплого влажного воздуха встречается с зоной холодного и сухого воздуха, идущей ей навстречу. Лумис был математиком, поэтому неудивительно, что в те времена метеорологи не обратили на его идею должного внимания.

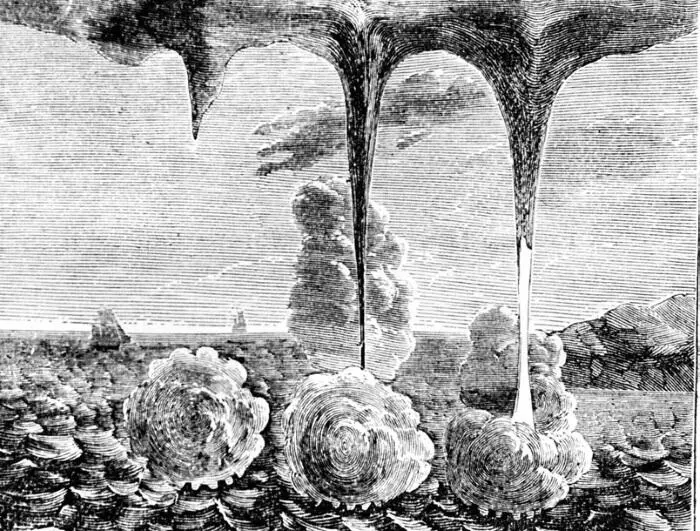

В своей книге «Трактат по метеорологии» 1880 года Элиас Лумис описал жизненный цикл водяного смерча (торнадо в океане), состоящий из пяти этапов: формирование темного пятна на поверхности воды, спиральный узор на воде, формирование каскада у основания водяного смерча, развитие видимой конденсационной воронки и, наконец, разрушение вихря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: