Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

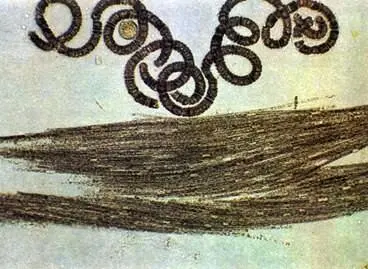

Подводные заросли харовых водорослей (виды рода Chara) в одном из лиманов

В равной степени снижается и число видов планктонных растений. Если в Северном море род Ceratium представлен десятью видами или разновидностями, то в Кильском заливе (Килер-Фёрде) из них встречаются только пять, а близ острова Борнхольм — лишь два; из 49 видов диатомовых водорослей рода Chaetoceros , характерных для планктона Северного моря, в Кильском заливе и близ Борнхольма обнаружены только два.

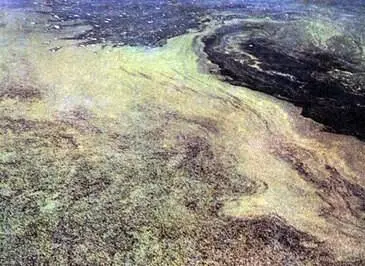

Типичная картина так называемого цветения воды, вызванного развитием сине-зеленых водорослей

Бедность флоры солоноватых вод объясняется, вероятно, и тем, что только немногие растения, живущие в пресных водах, способны существовать и в солоноватых. Такие виды можно обнаружить лишь там, где содержание солей в воде составляет 3 — 5‰. К числу таких растений относятся многие рдесты, например гребенчатый ( Potamogeton pectinatus ) и нитевидный ( P.filiformis ), уруть колосистая ( Myriophyllum spicatum ), а также многие виды харовых водорослей ( Chara horrida, Ch. crinita, Ch. aspera, Ch. hispida и Ch. baltica ). Можно убедиться (особенно у морских берегов Финляндии) и в том, что некоторые из перечисленных видов предпочитают жить в слабо солоноватых водах. В мелководных морских заливах Балтийского моря на севере ГДР также немало таких видов; эти растения вместе с харовыми водорослями и немногими морскими водорослями входят в состав пышно развивающихся донных растительных сообществ.

Обусловливающие летнее цветение воды сине-зеленые водоросли — представители родов Nоdularia (наверху) и Арhanizomenon (внизу)

Но, пожалуй, главную причину флористической бедности солоноватых вод следует усматривать в том, что они существуют сравнительно недавно. Принято считать, что возраст Балтийского моря насчитывает примерно 12 000 лет. Этого времени недостаточно, чтобы могли возникнуть новые виды, приспособленные к жизни в солоноватых водах. Как оказалось, преобладающее большинство из 35 видов, считавшихся характерными только для Балтийского моря, должны быть включены в состав других, шире распространенных видов.

Организмы, живущие в солоноватых водах, имеют сравнительно небольшие размеры. У некоторых видов водорослей, таких, как Fucus vesiculosus, Furcellaria fastigiata и Phyllophora brodiaei , талломы тем мельче, чем меньше солей содержит вода, в которой они растут. Уменьшение размеров может быть настолько значительным, что резко меняется внешний вид растения. Поэтому такие редуцированные формы описывались как особые таксоны. Некоторые из них перестали прикрепляться к субстрату близ берегов, а существуют в виде талломов, свободно лежащих на донном грунте в спокойных заливах. Такого рода изменение в образе жизни привело к подавлению полового воспроизведения. Большинство растений этих видов размножается, как правило, только вегетативным путем.

В заключение следует еще коснуться проблемы, которая привлекает все большее внимание общественности: речь идет о возрастающем загрязнении морей в результате промышленного освоения прибрежных районов суши и связанного с ним увеличения плотности населения, а также интенсификации судоходства. По-видимому, совсем избежать загрязнений невозможно и в будущем.

Балтийское море уже в настоящее время оказалось той частью Мирового океана, которой загрязнение нанесло большой урон. Причины связаны прежде всего с гидрографическими особенностями этого "слоеного" внутреннего моря и относительно небольшим объемом заполняющей его воды. Поэтому возможность самоочищения, то есть способность разрушать попавшие в море вредные вещества, очень ограниченна. Определенное воздействие на растения, населяющие Балтийское море, проявляется и сейчас. Так, поступление питательных веществ, содержащихся в сточных водах, привело к сильному увеличению биомассы фотопланктона в некоторых районах Балтики. И хотя из-за увеличения объема первичной продукции можно ожидать и больших уловов рыбы, все же часть фитопланктона не используется планктонными животными. Речь идет о нитчатых сине-зеленых водорослях, обильно размножающихся летом и вызывающих в последние годы нежелательное цветение воды у берегов Балтийского моря. Эти водоросли, например Nodularia spumigena и Aphanizomenon flos-aquae , способны связывать молекулярный азот воздуха и, следовательно, обогащают морскую воду питательными веществами в виде соединений азота, что в свою очередь способствует развитию других водорослей.

В результате внесения в воду органических веществ усилилось развитие и бентосных нитчатых сине-зеленых водорослей. Они могут в начале лета образовывать на дне большие скопления и тем самым подавлять развитие других растений. Так, большой ущерб был нанесен подводным зарослям взморника, хары, занникеллии, руппии и многих других видов, прежде обитавших в лиманах Балтийского моря.

Но это лишь немногие примеры того, как загрязнение воды повлияло на растительный мир Балтийского моря. В других районах Балтики загрязнение вызвало значительно более тяжелые последствия. Необходимы активные усилия, чтобы ограничить вредное влияние загрязнения и добиться того, чтобы Балтийское море снова стало чистым.

Литература

Arndt E. A. (Hrsg.). Zwischen Düne und Meeresgrund. Leipzig — Jena -Berlin, 1969.

Berg L. S. Die geographischen Zonen der Sowjetunion. 2 Bde., Leipzig, 1958, 1959.

Brosin H.-J. (Hrsg.). Das Meer. Leipzig — Jena — Berlin, 1969.

Bünning E. Der tropische Regenwald. Verständliche Wissenschaft. Bd. 56, Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1956.

Dawson E. Y. Marine Botany. An Introduction. New York, 1966.

Dietrich G. (Hrsg.). Erforschung des Meeres. Frankfurt am Main, 1970.

Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Einführung in die Phytologie. Bd. IV, Teil 2, Stuttgart, 1963.

Engler A. Die Pflanzenwelt Afrikas III, 1. Leipzig, 1915.

Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. 3. Aufl., Kopenhagen, 1975.

Firbas F. Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte nördlich der Alpen. 2 Bde., Jena, 1949, 1952.

Gessner F. Meer und Strand. Berlin, 1957.

Gessner F. Hrydobotanik. Bd. II, Berlin, 1959.

Hueck K. Die Wälder Südamerikas. Jena, 1966.

Hueck K., Seibert P. Vegetationskarte von Südamerika. Mit Erläuterungen. Stuttgart, 1972.

Knapp R. Die Vegetation von Nord- und Mittelamerika und der Hawaii-Inseln. Stuttgart, 1965.

Knapp R. Die Vegetation von Afrika. Stuttgart, 1973.

Kugler H. Blütenökologie. 2 Aufl., Jena, 1970.

Magaard L., Rheinheimer G. (Hrsg.). Meereskunde der Ostsee. Heidelberg, New York, 1974.

Mansfeld R. Vorläufiges Verzeichnis landwirtechaftlich oder gärtnerisch kultivierter Pflanzenarten. Die Kulturpflanze, Beih. 2, 1959.

Meusel H., Jäger E., Weinert E. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Jena, 1965.

Müller-Schneider P. Verbreitungsbiologie (Diasporologie) der Blütenpflanzen. 2 Aufl. Veroff. Geobotan. Institut Rübel 61, 1977 (Zürich).

Numata M. The Flora and Vegetation of Japan. Tokyo, 1974.

Ozenda P. Biogéographie Végétale. Paris, 1964.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: