Митрофан Давыдов - Рассказ о великих реках

- Название:Рассказ о великих реках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство культурно-просветительной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Митрофан Давыдов - Рассказ о великих реках краткое содержание

Рассказ о великих реках - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сельские энергетические системы создаются в Ленинградской, Молотовской и других областях.

Чтобы построить гидростанцию даже на малой реке, надо произвести большие работы. Сооружение гидравлической станции обходится дороже, нежели тепловой. Но, несмотря на это, энергия белого угля — самая дешевая, ибо не требует для своего производства никакого топлива. При правильной эксплуатации гидростанция себя быстро окупает.

Чем крупнее сельская гидростанция, тем ниже стоимость одного киловатт-часа и больше ее влияние на производственную деятельность, быт и культуру села.

Есть в Удмуртской АССР река Кырыкмас. Решили колхозники построить на ней гидростанцию. Чтобы заставить реку вырабатывать электроэнергию, пришлось вынуть, перевезти и уложить 22 тысячи кубометров земли, уложить 4 тысячи кубометров древесины, забить сотни свай.

На реке выросла плотина 120-метровой длины и 8-метровой вышины. Вода ринулась в турбину. Электрическая энергия пошла по проводам в дома колхозников-удмуртов. Заработали десятки электромоторов. Развернулась электрификация производственных процессов. Гидростанция на реке Кырыкмас изменила жизнь колхозников почти всего Киясовского района; маленькая река Кырыкмас снабжает электроэнергией три четверти колхозов этого района.

Многие гидростанции сооружаются методом народных строек и являют собой пример подлинного творчества масс.

В Рязанской области построена Кузьминская ГЭС мощностью тысяча киловатт. Ежегодная выработка — 5 миллионов киловатт-часов.

Сами колхозники явились инициаторами строительства этой станции. Получив от государства кредит, они взялись за гидротехнические работы. 220 тысяч трудодней, затраченных на стройке, дали замечательные плоды. Электроэнергия появилась в 40 колхозах Рыбновского района. Она молотит и сортирует зерно, подает воду на фермы, готовит корм скоту, доит коров. Впервые на рязанских полях стали работать электрические тракторы. Ярким светом озарились избы колхозников, школы, клубы, ясли. Развернулась массовая радиофикация. На сельском экране появились звуковые фильмы.

В электрифицированном колхозе «Красный Октябрь» Кировской области, достигшем высоких урожаев зерновых культур и картофеля, проведен водопровод, построены дом культуры, санаторий с электролечебным кабинетом, столовая, пекарня. Во многих домах — паровое отопление, телефоны. Широко распространены электроприборы — плитки, утюги, кипятильники.

Все это достигнуто упорным трудом, производственными успехами колхозников, умелым ведением многоотраслевого хозяйства.

За последние годы вступил в строй ряд крупных сельских гидростанций. Отрадненская ГЭС, сооруженная в Краснодарском крае, имеет мощность 1200 киловатт. Стеблевская ГЭС на Украине обладает мощностью 2700 киловатт. В начале 1953 года дала первый ток построенная на реке Мокше межколхозная Рассылухинская ГЭС. Мощность ее 2 тысячи киловатт. По проводам 400-километровой протяженности Мокша шлет свою энергию в колхозы и машинно-тракторные станции.

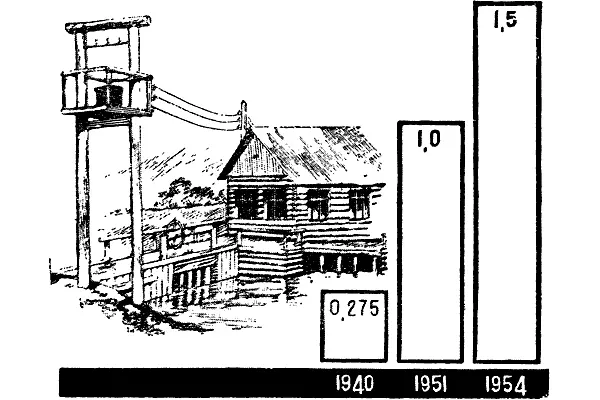

Эта диаграмма показывает рост мощности сельских электростанций в СССР (в миллионах киловатт)

Три тысячи киловатт — такова мощность сельской Тирипони ГЭС, построенной в Грузии.

На Украине колхозники трех районов Винницкой области сооружают Глубоченскую гидростанцию мощностью 6 тысяч киловатт. Это будет одна из крупнейших сельских гидростанций в стране. По своей мощности эта сельская ГЭС вчетверо превзойдет самую крупную гидростанцию дореволюционной России.

Новые и новые плотины появляются на малых реках. Почти одновременно дали ток сельская ГЭС на тихой орловской реке Сосне и гидростанция, расположенная в горном Ахалцихском районе Грузии на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

Советская деревня множит свои энергетические силы. 275 тысяч киловатт — такова была мощность сельских электростанций страны в 1940 году. 1 миллион — их мощность в 1951 году. 1 миллион 500 тысяч — такова цифра 1954 года.

В настоящее время электрифицированы в стране пятая часть колхозов, 90 процентов всех совхозов и 95 процентов машинно-тракторных станций. В 1955 году будут электрифицированы 2600 колхозов, из них около тысячи присоединяются к государственным энергосистемам.

Малые реки — наши верные, трудолюбивые помощники в деле массовой электрификации советской деревни. И где бы ни протекали они — в лесном краю, на черноземной равнине или в горном ущелье, — везде, обузданные человеком, становятся они источником света, энергии, силы.

И у малых рек в нашей стране большая судьба!

Сибирские великаны

До пятой пятилетки крупное гидроэнергетическое строительство производилось лишь на реках европейской части Советского Союза. Теперь наряду с огромным размахом работ на Волге, Каме, Днепре, Днестре, Нарве развернулось строительство мощных гидроэлектростанций и на водных магистралях Сибири.

Советские гидротехники шагнули за Урал. Строительные площадки появились на берегах великих сибирских рек.

Сибирь… Край колоссальных пространств, несметных природных сокровищ. С запада на восток сибирские земли тянутся на 7 тысяч километров, с севера на юг — на 4 тысячи километров. Сибирь больше Европы, больше всего Австралийского континента.

Дореволюционная Сибирь была краем кандалов и смерти.

Богатства Сибири не только не использовались, но даже не были по-настоящему изучены. Считали, например, что запасы угля в Кузнецком бассейне едва достигают 13 миллиардов тонн. В действительности же они превышали 450 миллиардов тонн. Дореволюционные исследования водных путей Сибири коснулись лишь их десятой части.

Но уже тогда, в мрачные времена самодержавия, передовые люди России пророчили великое будущее этому далекому краю.

Восхищенный величием и богатырской силой Енисея А. П. Чехов писал: «Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега».

«Сибирь имеет большую будущность, — писал А. И. Герцен. — На нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно».

А писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, придя в 1893 году в качестве инженера-изыскателя на берега Оби, пораженный богатствами сибирской земли, сказал:

«Счастливейшая земля Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: