Сергей Мейен - Из истории растительных династий

- Название:Из истории растительных династий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Из истории растительных династий краткое содержание

Книга написана живо и увлекательно. Она доступна широким кругам читателей, интересующихся далеким прошлым нашей планеты, и небесполезна ученым смежных отраслей науки

Из истории растительных династий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Можно выдвинуть и еще одно соображение в пользу возможного постоянства в расположении материков. Мы не знаем, как распределялись бы климатические зоны на Земле, если осушить Индийский и Атлантический океаны, а вместо них поместить Гондвану как единый гигантский материк. Воспроизведение такой климатической модели - дело будущего, а без нее трудно сказать последнее слово в многолетнем споре. Нельзя не считаться с тем, что, решая климатические вопросы для прошлых геологических эпох, мы вольно или невольно оглядываемся на современный облик планеты. Но ведь мы уже имели случай убедиться в том, что этот облик не является для Земли постоянным. Об этом никогда нельзя забывать.

В последние годы в нашей научно-популярной литературе отчетливо выявляется тенденция не создавать у читателя представление, что сложные и дискуссионные вопросы уже решены. Гораздо правильнее и, безусловно, более честно показывать перипетии спора и всю проблематичность предложенных решений. Лучше так поступить и с гипотезой перемещения материков. Конечно, палеоботанические факты хорошо согласуются с ней. Но было бы опрометчиво только на этом основании сдавать всю фиксистскую концепцию в архив. Исследователям, стоящим на нобилистских позициях, еще далеко до спокойной жизни, и неизвестно, победа ли ждет их впереди. Не окажется ли так, что мобилизм и фиксизм все же сумеют образовать вместе ту платформу, на которой будет создана третья фундаментальная теория, убедительно отвечающая на все каверзные вопросы?

Глава VIII. Столетний спор о сосновой шишке

"Нет ничего тайного, что не стало бы явным...

Все рано или поздно вылезает наружу, даже то,

что такая дурацкая сойка не ореховка".

Я. ГАШЕК "Похождения бравого солдата Швейка"

Из всего рассказанного, особенно из двух предыдущих глав, у читателя может создаться впечатление, что палеоботаника задает слишком много новых вопросов, почти не отвечая на старые. Это, конечно, верно, но не до конца. Вклад палеоботаники в познание геологического строения обширных территорий - и, прежде всего, угленосных бассейнов - исключительно велик. Все новые возникающие вопросы большей частью касаются самых общих закономерностей в истории планеты и ее растительного мира. Здесь, действительно, еще больше неразгаданного, чем достоверно известного. Однако и в этом направлении проведено немало важных исследований, которые привели к ясному пониманию многих общих закономерностей.

Историю одного такого исследования мы и рассмотрим. Речь пойдет о сосновой шишке, которая на первый взгляд может интересовать лишь лесоводов, белок и любителей ставить самовары. Не первый раз объект, который выбирает биолог для своего изучения, вызывает скептическую улыбку ортодоксальных борцов за скорейшее практическое приложение научных изысканий. Сколько язвительных эпитетов было присвоено плодовой мушке дрозофиле, этому любимому питомцу генетиков. Сосновая шишка, о природе которой ботаники спорили без малого сто лет, - тоже достойный объект для иронии. Но мы не будем над ней смеяться, помня, что прежде, чем отлить сложную деталь из чугуна, ее модель изготовляют из более податливого материала. И кто знает, не выбери ботаники для анализа именно сосновую шишку, может быть, вся эволюция хвойных была бы для нас непонятна.

Суть вопроса

Сделаем с шишкой то же, что делает с ней белка, и оборвем с нее чешуи. Останется голая ось, на которой видны рубцы чешуи, расположенные в спиральном порядке. Эта спираль хорошо видна и на целой шишке, особенно если она еще не раскрылась. Теперь возьмем отдельную чешую (рис. 33, д). Она плотная, деревянистая, сверху с углублениями для семян, поэтому ее и называют "семенная". Сами семена снабжены крылаткой. Под чешуей на молодых шишках видна прикреплявшаяся к оси другая значительно более тонкая чешуйка. Это кроющая чешуя. Она покрывает семенную снизу.

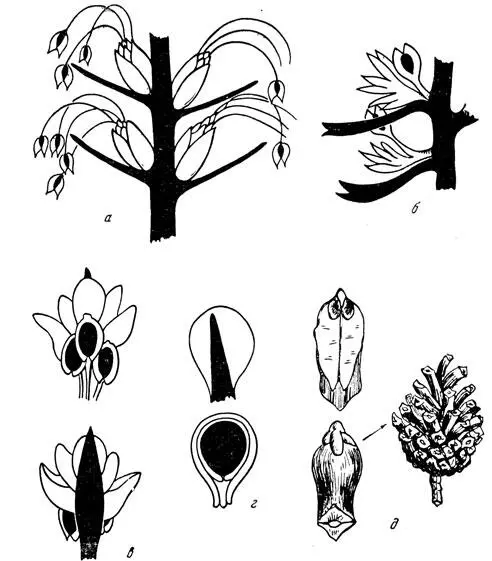

Рис. 33. Эволюция женского побега от кордаитов к хвойным: а - часть 'сережки' кордаита; в пазухе кроющих чешуи (черные отростки) сидят шишечки, состоящие из чешуек и семян на ножках; б - часть шишки хвойного лебахия; шишечки в пазухе кроющей чешуи упростились, чешуйки начали срастаться; в - часть шишки пермского хвойного псевдовольция, чешуйки расположились в одной плоскости; г - часть шишки пермского хвойного ульмания, чешуйки слились в семенную чешую, накрытую снизу кроющей чешуей (черный треугольник); д - шишка сосны; слева семенная чешуя, вид снизу и сверху

Теперь посмотрим на шишку лепидодендрона. Здесь тоже есть ось, и тоже в спиральном порядке сидят чешуи. На каждой из них сидит сверху по одному крупному спорангию. В одних спорангиях мелкие микроспоры, в других - крупные мегаспоры. И те, и другие, когда созревали, высеивались из шишек, падали на землю и, если было все хорошо, прорастали. Получались маленькие растеньица (заростки) с половыми органами. Из микроспор вырастали мужские заростки, из мегаспор - женские. Иногда мегаспоры прорастали еще в спорангии. Таким образом, мегаспоры - будущие женские заростки.

Сравним шишки лепидодендрона и сосны. Внешнее сходство определенно есть. И здесь, и там спирально сидят чешуи, на них органы размножения. У сосны - семена, у лепидодендронов - спорангии с мегаспорами (или микроспорами). Можно вполне представить, что была некая сходная с лепидодендроновой шишка, потом она усложнялась и из спорангия с мегаспорами получились семена. Мы получили в сильно упрощенном виде одну из концепций происхождения сосновой шишки, а лучше сказать - шишки современных хвойных вообще.

Но здесь для дальнейших рассуждений нам надо ввести понятие "гомологии". Это лучше сделать на примере. Предположим, некое млекопитающее постепенно все больше связывало свою жизнь с морем и, наконец, окончательно перешло к водному образу жизни. Обычные лапы стали ни к чему, и через некоторое время их сменили ласты, Ласт тюленя, человеческая рука и нога слона мало похожи друг на друга, но тем не менее это органы одинакового происхождения, они гомологичны. Природа не любит тратить энергию на образование нового органа, если под рукой оказался ставший ненужным орган и его можно переделать. Изучая закладку и развитие органов, можно установить гомологии. Результаты таких исследований бывают порой неожиданными. В самом деле, попробуйте представить, что перья птицы гомологичны чешу ям на теле змеи. Трудно себе представить, что устьице растений является гомологом... побега. Но индийский палеоботаник Д. Д. Пант недавно показал, что, скорее всего, это именно так.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: