Сергей Мейен - Из истории растительных династий

- Название:Из истории растительных династий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Из истории растительных династий краткое содержание

Книга написана живо и увлекательно. Она доступна широким кругам читателей, интересующихся далеким прошлым нашей планеты, и небесполезна ученым смежных отраслей науки

Из истории растительных династий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во-первых, надо вывести иглы хвойных из длинных крупных листьев с многочисленными жилками. Правда, на этот вопрос еще можно найти ответ. Предки хвойных явно имели листья с более сложными жилками. Недаром у некоторых самых древних хвойных мы находим отдельные листья с вильчатой верхушкой. Врожденная и законсервированная способность хвойных давать сложные листья проявляется у некоторых современных и ископаемых родов разных семейств. Например, листья агатиса (даммары) внешне почти, как у кордаитов. Все это - пока лишь логические рассуждения, и растений с листвой, промежуточной между хвойными и кордаитами, мы не знаем. Но вот второй вопрос значительно сложнее. Все данные палеоботаники показывают, что спиральное расположение листьев, побегов, органов размножения в эволюции предшествует двурядному расположению. Почему хвойные должны быть исключением, и как их шишки со спиральным расположением чешуи могли произойти от сережек кордаитов, где шишечки сидят двумя рядами? На этот вопрос ответ может быть лишь один: скорее всего, хвойные произошли не от тех кордаитов, которых мы знаем, а от более древних, более примитивных форм. Может быть и так, что обе эти большие группы взяли свое начало от какого-то общего предка. Решение загадки происхождения первых хвойных придет из очень древних (может быть девонских) отложений. Возможно, что таким предком было одно своеобразное каменноугольное растение, найденное в Шотландии, у которого древесина кордаитово-хвойного типа, а листочки чешуевидные - примерно, как у араукарии.

Глава IX. Параллельные курсором

"Очень сходно - это еще не одно и то же".

Д. Г. СКОТТ (английский палеоботаник)

Мы познакомились с достаточным количеством фактов, чтобы теперь немного предаться размышлениям. Когда читаешь книги или статьи по общим проблемам развития органического мира, то всегда бросается в глаза, как мало используется для обобщений фактический материал, добытый палеоботаникой. Конечно, это можно объяснить тем, что "разобранные на детали" ископаемые растения - не очень благодарный объект для выведения закономерностей эволюции. Но, скорее всего, дело в том, что сами палеоботаники, по горло загруженные работой по изготовлению препаратов, определению коллекций, собранных геологами, систематизацией непрерывного потока новых и непонятных растений, просто не находят времени, чтобы представить свои наблюдения в пригодном для обобщений виде. Не надо забывать, что квалифицированный палеоботаник одновременно должен быть и хорошим геологом. Трудно ему объять необъятное. Однако эта же энциклопедичность дала возможность некоторым палеоботаникам стать выдающимися теоретиками. Это Г. Потонье, Э. Джеффри, Д. Г. Скотт, О. Линье, А. Н. Криштофович, А. Л. Тахтаджян и другие. Их работы пролили свет на многие общие проблемы биологии.

В этой главе мы рассмотрим явления параллелизма. Речь пойдет о независимо возникающем сходстве. Когда мы видим одинаковые колеса у разных машин или пылесос в форме ракеты, мы не очень удивляемся. Человеку так было нужно, так было удобно (красиво, выгодно и т. д.), он подумал - и сделал так. Когда мы встречаем одинаковые детали у разных растений, о "подумал и сделал", понятно, не может быть и речи. Объясняя такие явления, часто говорят: "В определенных условиях возникли соответствующие структуры". Это, конечно, не объяснение, а своеобразная разновидность демагогии. Во второй половине нашего века нужен показ конкретных причин и механизмов. Поэтому мы и начнем с конкретных примеров.

Искусные имитаторы

Удивительное сходство далеко не родственных растений мы видели на примере буриадии и обычных хвойных Северного полушария.

Другой пример, о котором пойдет речь сейчас, не менее показателен. Нам уже встречались гондванские и ангарские хвощи, у которых листья узкие и длинные, но срослись в основании в виде чаши. Это филлотеки (по-гречески "филлон" - лист, а "тека" - чаша). Еще в 1828 г. французкий палеоботаник Адольф Броньяр впервые описал их на образцах из Австралии, но не изобразил ни одного экземпляра. Потом другие исследователи опубликовали изображения, и род широко вошел в литературу. В 1879 г. русский палеоботаник И. Ф. Шмальгаузен описал и изобразил целую серию видов филлотек из Кузнецкого, Тунгусского и Печорского бассейнов. Его рисунки были так наглядны, что именно ангарские филлотеки стали приводить в справочниках и учебниках, когда хотели показать, какие растения надо относить к этому роду.

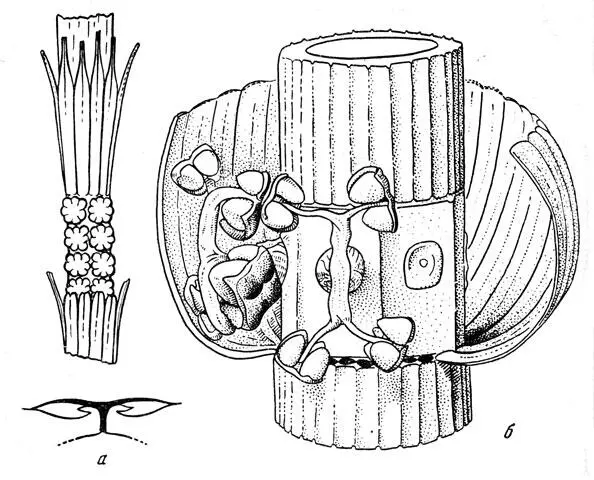

В начале 60-х годов М. Ф. Нейбург, занимаясь печорскими филлотекамп, обратила внимание на экземпляры со спорангиями. Аккуратными розетками они сидели между узлами прямо на стебле. Розетки теснятся друг к другу и закрывают значительную часть междоузлия. Хотелось разобраться в строении спорангиев, и эту работу М. Ф. Нейбург поручила сделать мне. Розетки спорангиев у филлотек мелкие, несколько миллиметров в диаметре. Работа предстояла кропотливая. Надо было делать последовательные срезы через каждые 25-40 мк. На это ушло несколько дней. После каждого среза делались фотография и схематическая зарисовка. Всего оказалось около двухсот срезов. Полученные результаты поначалу не удалось использовать, так как вскоре после окончания этой работы М. Ф. Нейбург не стало. В 1966 г., занимаясь сравнением гондванских и ангарских филлотек, я вернулся к пачке сделанных в свое время фотографий и рисунков и начал их внимательно изучать. Мне была знакома работа австралийского палеоботаника Д. Таунроу, который изучил спорангии настоящих австралийских филлотек. Внешне побеги были почти те же, но спорангии оказались совсем другими. У ангарских филлотек - несколько рядов розеток между узлами, а у австралийских чуть повыше каждого узла располагается лишь одна мутовка ветвящихся ножек (рис. 35). На конце каждого ответвления щиток (как шляпка у гвоздя), с тыльной стороны которого висят четыре спорангия. Один такой щиток можно сопоставить с одной розеткой спорангиев у ангарских видов. Однако на этом сходство и кончается, Срезы показали, что спорангии у ангарских филлотек срослись боковыми стенками, а сами розетки сидят на неветвящихся ножках.

Рис. 35. Спороносные побеги ангарских (а) и гондванских (б) членистостебельных, прежде неверно относимых к одному роду фил-лотека. У ангарского растения спорангии срослись в розетки, расположенные несколькими ярусами; у гондванского растения спорангии сидят на ветвящихся ножках

Читателю, далекому от систематики растений, все эти отличия могут показаться не слишком существенными. Поэтому поспешим пояснить, что их достаточно с избытком, чтобы отнести ангарские и австралийские (а с ними и вообще гондванские) филлотеки не только к разным родам, но и к разным семействам. Правда, здесь мы сразу попадаем впросак: лишенные спорангиев побеги тех и других настолько сходны, что мы просто не в состоянии указать серьезные, например родовые, отличия между ними. Здесь возникает сложный вопрос с родовым названием, но не это нас интересует. Получается так: два разных растения, принадлежащих разным семействам (это по меньшей мере) с принципиально различными органами размножения, имеют настолько сходные побеги (не только листья или стебли, а целые побеги), что никому никогда не приходило в голову, что это - даже разные роды. В литературе обсуждался лишь вопрос о видовых различиях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: