Борис Никитин - Так мы жили [litres]

- Название:Так мы жили [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Самокат»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91759-359-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Никитин - Так мы жили [litres] краткое содержание

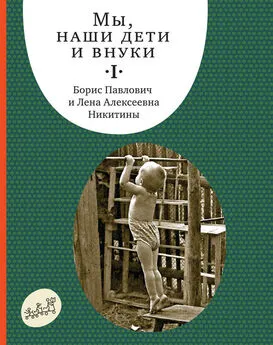

Книга рассчитана на родителей, как молодых, так и опытных, а также бабушек и дедушек, воспитателей яслей и детских садов и всех, кто интересуется педагогикой.

Во втором томе книги, «Так мы жили», идет рассказ о буднях многодетной семьи на протяжении нескольких десятков лет. Об ошибках и достижениях. И о том, как сейчас живут дети и внуки Никитиных.

Так мы жили [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но это именно Советский Союз – то есть мобилизационная экономическая и социальная система, основанная на распределении, плановой экономике и полном контроле государством всех ресурсов.

В итоге бытовую экономическую жизнь в позднем СССР определяло ключевое противоречие между потребительской ограниченностью (если не сказать бедностью), обсусловленной социально-экономической системой, и ростом благосостояния (как того требует современная городская цивилизация).

Или, если проще: советская система могла обеспечить только ограниченный (на грани бедности) уровень благосостояния основной массы населения, но ей приходилось постоянно расширять эти границы. В результате чего сложилась совершенно уникальная структура бытовой экономической жизни, где рост благосостояния одних групп уравновешивался маргинализацией других, а рост потребительских возможностей – дефицитом товаров.

Бедность советской потребительской жизни очень хорошо иллюстрирует даже самая общая статистика. Средний уровень потребления на человека в СССР (не ВНП на душу населения, а доля его, идущая на потребление) по состоянию на 1976 год сильно меньше, чем уровень потребления в том же 1976 году 12 % американцев, живущих за чертой бедности.

Однако если не ориентироваться только по «общей статистике», а смотреть изнутри, то ситуация выглядела куда более сложной и динамичной. Нефтедоллары дали возможность советской системе расширить поле баланса в пользу роста благосостояние отдельных групп. Общая потребительская бедность, сохранявшаяся до середины 70‑х, сменяется «рваным потребительским ростом». Отчетливо выделяются маргинальные группы населения, проигравшие борьбу за ограниченные ресурсы, распределяемые системой (то есть за дефицит). Собственно, этот перелом хорошо виден в комментариях детей Никитиных. Если старшие не сильно переживают свою бедность и говорят о том, что они мало отличались от других, то для младших бедность – уже отчетливая и вполне болезненная проблема.

Структуры позднесоветской повседневной жизни

Одной из важнейших особенностей позднесоветской жизни была почти полная занятость. Причем почти равная в отношении женщин и мужчин. Это отчасти было следствием послевоенного дефицита мужчин, но к 70‑м годам стало определяться уже чисто экономическим фактором. Обычная, даже неплохая советская зарплата могла обеспечить приемлемый уровень жизни только одному человеку плюс одному ребенку. Если не брать военных или другие привилегированные профессии, то неработающий взрослый член семьи сразу опускал ее на уровень бедности. Ясли, детские сады, в том числе пятидневки, продленные группы в школе – все это помогало работающим матерям, но экономических механизмов, позволяющих им не работать, практически не было.

При этом работа означала полную 8 часовую занятость. За исключением очень ограниченного круга творческих профессий, имевших благодаря этому привилегированный статус, советские люди проводили на работе большую часть дня. Относительно распространена была работа на полставки, но это означало и половину зарплаты, которая уже не обеспечивала даже элементарных потребностей. В условиях дефицита любое стремление к благосостоянию требовало не только денег, но и свободного времени. То есть, по сути, для реализации потребительских потребностей (для поддержания приемлемого уровня благосостояния) человек тратил не только рабочее, но и большую часть свободного времени.

Советская структура цен и потребительских трат радикально отличалась от привычной нам сейчас. В первую очередь это касается соотношения продуктов и вещей. 150 рублей за пальто, то есть средняя месячная зарплата – вполне обычная трата советского человека. Даже самая простая и не престижная обувь и одежда стоила ощутимых для бюджета денег. Телевизор стоил (в разное время) от двух до четырех месячных зарплат, стенка (которую еще надо было достать) – от 5 до 10 месячных зарплат.

Впрочем, и продукты не были совсем дешевыми. Хлеб за 13 копеек или картошка от 8 до 15 копеек за килограмм – это было, безусловно, доступно любому. Но вот яйца – уже 1 рубль 30 копеек за десяток, сыр – 2,80–3 рубля, мясо – 2,20–2,50 за килограмм (с костями, разумеется). То есть уже вполне весомая доля бюджета. В пересчете на современные цены та же покупательная способность у современного жителя России была бы при зарплате от 9 до 15 тысяч рублей. И это при том, что купить мясо (как и сыр, как и многое другое) в магазине очень непросто, а хорошее мясо (как и хороший сыр) – просто невозможно. На рынке есть хорошее – за 4–5 рублей и без очереди, но это уже цена отсечения. Непомерная трата для большинства.

Собственно, продовольственный бюджет советского человека совсем не предполагал возможности переплачивать вдвое за качество или удобства. Ради качества можно было несколько часов отстоять в очереди, но платить вдвое – это почти никто не мог себе позволить. Просто потому что не хватило бы зарплаты.

Фрукты были довольно дорогими. Например, черешня – 2 рубля кг, мандарины – от 1,50 рублей. Причем продавались фрукты только в сезон. Черешня – с мая, максимум полтора месяца, а мандарины – меньше месяца перед новым годом. Булочки, мороженое, конфеты, сгущенка, лимонад – основной набор детских лакомств был не сильно разнообразен и, несмотря на весь официальный пафос социальной защиты детей, вполне соответствовал общей логике цен: дешевые продукты – из простых и дешевых компонентов (мука, маргарин, сахар) и довольно дорогие – из сложных (сливки, фрукты, кремы, шоколад). И естественно, любые детские вещи – игрушки, коньки, велосипеды и прочие механизмы, которыми дети реально пользовались, – стоили ощутимых денег.

Дешевыми были траты, которые сейчас составляют заметную часть бюджета, – коммунальные услуги и транспорт (кроме авиабилетов). Собственно, дешевизна коммуникационных и транспортных услуг предопределяла преимущества жизни в больших городах – городские удобства не влекли за собой соответствующее увеличение расходов.

Ну и, наверное, главное отличие – квартиры, которые чаще всего ничего не стоили. Их не продавали, а давали (были схемы с кооперативами, через которые люди могли, минуя очередь, покупать себе квартиры, но большинство квартиры именно получали). Разумеется, квартиры давали не просто так и не всем. Очередь на квартиру могла идти годами (в Москве часто было более 5 лет) и жестко по нормативам квадратных метров на человека. То есть на очередь ставили, только если на человека приходилось меньше 5 кв. м., а новую квартиру давали из расчета 10–12 кв. м. на человека.

Преимущества городских удобств и квартирный вопрос породили один очень странный советский феномен, имеющий прямое отношение к семье Никитиных, – поселки городского типа. В отличие от классического пригорода большинство населения этих поселков работало вовсе не в городе, а в этом или соседних поселках (часто тратя на дорогу довольно много времени). В отличие от села, жители не занимались непосредственно сельским хозяйством: часть населения таких поселков жила в панельных городских домах и даже огородов не имела. Работа в таких поселках (если рядом не было оборонного завода) была даже по советским меркам низкооплачиваема, преимущества городской жизни были частичными (у тех же Никитиных водопровод появился совсем не сразу).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Никитин - Так мы жили [litres]](/books/1065205/boris-nikitin-tak-my-zhili-litres.webp)

![Юрий Никитин - Крабоид [litres]](/books/1065971/yurij-nikitin-kraboid-litres.webp)

![Борис Никитин - Так мы начинали [litres]](/books/1066318/boris-nikitin-tak-my-nachinali-litres.webp)

![Борис Конофальский - Инквизитор [litres]](/books/1085157/boris-konofalskij-inkvizitor-litres.webp)