Наталья Ветлугина - Теория и методика музыкального воспитания в детском саду

- Название:Теория и методика музыкального воспитания в детском саду

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1983

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Ветлугина - Теория и методика музыкального воспитания в детском саду краткое содержание

Теория и методика музыкального воспитания в детском саду - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

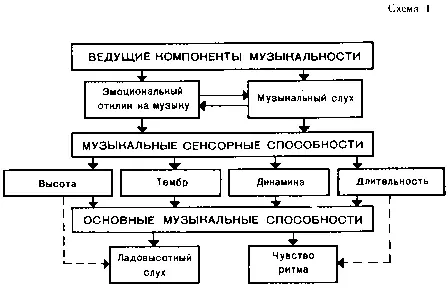

Также рано проявляется и музыкальный слух. По данным ученых (М. Н. Борисовой и И. Н. Нечаевой), малыши уже на третьем месяце жизни правильно реагируют и отличают крайние звуки интервала октавы, а к семи месяцам многие способны различить тон и полутон. Б. М. Теплов рассматривал этот факт как блестящую перспективу возможностей в области развития сенсорных способностей.

В этой связи следует отметить особую роль различения высоты, тембра, силы и длительности звуков, т. е. тех музыкальных сенсорных способностей дошкольников, которые в дальнейшем играют уже меньшую роль, так как на их основе формируются более сложные навыки.

Ладовое и ритмическое чувство у детей в силу возрастных психических особенностей проявляется не в равной степени. Их эмоциональный отклик на ладовую окраску музыки длительное время имеет лишь общий характер. Позднее проявляется умение различать мажор и минор. Слуховые представления высоты особенно успешно формируются, если детей упражнять в условиях ладовой настройки. Вот почему важно еще раз подчеркнуть две основные музыкальные способности: 1) способность переживания, различения, представления и воспроизведения ладовысотных соотношений (ладовысотный слух) и 2) способность переживания, различения, представления и воспроизведения музыкального ритма (чувство ритма), которые помогают воспринимать музыку наиболее полно, разносторонне, исполнять ее точно, непринужденно, эмоционально.

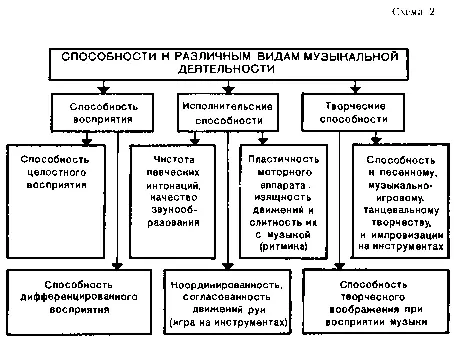

Характеризуя музыкальность, надо рассмотреть и те способности, наличие которых необходимо ребенку для выполнения конкретной деятельности — слушания, исполнения, творчества.

Такими способностями являются:

1) способность целостного восприятия музыки (внимательное слушание и сопереживание художественного образа в его развитии) и дифференцированного (различение средств музыкальной выразительности);

2) исполнительские способности (чистота певческих интонаций; согласованность движений при игре на детских инструментах);

3) способности, проявляющиеся в творческом воображении при восприятии музыки, в песенных, музыкально-игровых, танцевальных импровизациях.

Музыкальность особенно проявляется в активной самостоятельной деятельности. Если слушание музыки вызывает сопереживание, сочувствие тому, что в ней выражено, рождает ассоциации, то можно говорить о творческом характере процесса слушания.

Исполнительское мастерство присуще взрослому человеку. Но даже на самых первых ступеньках детского «исполнительства» песен, танцев оно может отличаться «индивидуальным почерком». Ребенок стремится выразить свое отношение, свои чувства, т. е. пробует по-своему передать исполняемое (песню, танец, инсценировку). Исследования показали, что дети способны к так называемому продуктивному творчеству. Это импровизации песенных мелодий, инсценировки музыкальных игр-драматизаций, построение легких танцев, придумывание несложных мотивов, ритмических попевок при игре на различных инструментах.

Приведенные ниже схемы 1, 2 дают известное представление о структуре музыкальности и способностях детей к различным видам деятельности.

Мы рассмотрели музыкальность в плане ее ведущих компонентов (эмоция и слух), сенсорных способностей (различение качеств музыкальных звуков), основных способностей (ладовысотный слух и чувство ритма), т. е. раскрыли структуру музыкальности. Кроме того, музыкальность охарактеризована в связи с конкретными видами музыкальной деятельности детей — выделены способности восприятия, исполнительства и творчества. Таким образом, определены роль и место музыкальности в формировании эмоциональной сферы, творчества, интеллектуальной деятельности, духовных переживаний.

§ 2. ВОЗРАСТНЫЕ УРОВНИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Структура музыкальности ребенка охарактеризована нами в предыдущем параграфе и дана применительно к старшим дошкольникам.

Однако эта структура может стать практическим руководством, если ее использовать с учетом музыкального развития детей различных возрастов и их индивидуальности.

Но для этого необходимо знать возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития детей.

Знание возрастных особенностей детей дает возможность педагогу находить более эффективные способы управления психическими процессами ребенка, в том числе и его музыкальным развитием.

Понятия «возраст» и «возрастная стадия развития» трактуются по-разному. Одни рассматривают возрастную стадию только как естественный биологический процесс. Отсюда вывод о неизменности этих стадий. Другие вообще отвергают понятие «возраст» и считают, что на любом этапе развития ребенка можно научить чему угодно. Отсюда полное игнорирование учета возрастных возможностей.

Советская школа психологии внесла заметный вклад в изучение возрастных изменений человеческой психики, особенно психики детей дошкольного и школьного возраста. Идеи фундаментальных исследований А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, А. А. Маркосяна, В. В. Давыдова и других ученых лежат в основе организации учебного и воспитательного процесса в школе и дошкольных учреждениях. Физиолог А. А. Маркосян, например, разработал подробную возрастную классификацию, включающую одиннадцать возрастных периодов [66] См.: Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков/ Под ред. А. А. Маркосяна. М., 1969.

. Ни в коей мере не умаляя значения физиологических данных, надо указать, что они создают лишь предпосылку для тех или иных изменений психической организации человека; эти изменения находятся под влиянием социальных факторов, выявить которые уже нельзя с помощью одной только психофизиологии.

Таким образом, возраст — понятие не только физиологическое, но и социальное. Это толкование содержится и в самом наименовании некоторых возрастных периодов: «школьный», «дошкольный» (а ведь школа — это социальный институт). С каждым возрастом в обществе связываются определенные функции, за возрастными группами закрепляется тот или иной статус. Социально-психологический смысл возрастного деления нельзя упускать из виду, когда речь идет о возрастных особенностях, проявляющихся в сфере контакта человека с искусством. Поэтому, говоря о наилучшем возрасте для развития музыкальности, мы имеем в виду многие условия.

Надо назвать еще одну существенную закономерность — психические функции развиваются неравномерно. Эта мысль высказана Л. С. Выготским, Б. Г. Ананьевым, Л. И. Божович., Так, Л. С. Выготский отмечает: «...развитие воображения и развитие рассудка очень расходятся в детском возрасте» [67] Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968, с. 89.

. Развивая эту мысль, Л. И. Божович указывает, что границы возраста могут сдвигаться в зависимости от деятельности ребенка и конкретных условий, в которых он находится [68] См.: Божович Л. И. Возрастные закономерности формирования личности ребенка. М., 1966.

.

Интервал:

Закладка: