Айзек Азимов - Популярная физика. От архимедова рычага до квантовой механики

- Название:Популярная физика. От архимедова рычага до квантовой механики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2006

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - Популярная физика. От архимедова рычага до квантовой механики краткое содержание

Популярная физика. От архимедова рычага до квантовой механики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда солнце висит над горизонтом, этот эффект усиливается, потому что солнце светит сквозь более плотный слой воздуха, когда его лучи проходят сквозь атмосферу под углом. Рассеивается достаточно света и из средних слоев спектра, для того чтобы придать небу несколько зеленоватый оттенок, в то время как само солнце, поскольку рассеивается уже значительная пропорция его света, приобретает и в самом деле красный цвет. Когда он отражается от облаков, это выглядит очень красиво.

Поскольку в вечернем небе после дневной деятельности больше пыли, чем в небе утреннем, и поскольку пыль вызывает рассеивание, то закаты бывают более живописны, чем рассветы. После сильных извержений вулканов (например, вулкана Кракатау, который буквально взлетел на воздух в 1883 году) в верхние слои атмосферы было выброшено несчетное количество пыли, и еще долгие месяцы после этого закаты оставались особенно красивыми.

На Луне, лишенной атмосферы, небо черное даже тогда, когда на нем солнце. Тени — черные как смоль, и терминатор — граница между освещенной и теневой поверхностью тела — крайне резка, потому что сумерек здесь не существует. Земля, если на нее посмотреть из космоса, тоже дает терминатор, но более размытый, имеющий постепенный переход от света к темноте. Более того, сам шар Земли имеет явный голубой цвет благодаря рассеянному в атмосфере свету.

Скорость света

В свое время даже решение вопроса о скорости света в различных средах подтвердило точку зрения Хайгенса, став кульминацией двухвекового спора.

Первая попытка измерить скорость света была предпринята Галилеем примерно за полвека до начала противостояния между волнами и частицами.

Галилей поднимался на вершину холма, а его помощник — на вершину другого холма в полумиле от первого. Галилей планировал ночью зажечь фонарь, а его помощник должен был зажечь свой фонарь в ответ, как только заметит свет от фонаря Галилея. Промежуток времени от зажигания огня Галилеем до появления света от ответного сигнала и должен был примерно соответствовать времени, за которое свет проходит от Галилея до помощника и обратно. Таким же образом в то же время была успешно установлена скорость звука (см. ч. I).

Галилей обнаружил ощутимую разницу во времени между отправлением и получением света; однако для него было очевидно, что разница эта имела место не за счет того, что свету требовалось время на преодоление расстояния, а за счет того, что нервной системе человека требовалось время, чтобы отреагировать на ощущение, потому что в случае, когда между двоими людьми было расстояние в милю, задержка была не больше, чем когда это расстояние составляло шесть футов.

В общем, единственное, что Галилею удалось таким экспериментом доказать, — что свет движется быстрее, чем звук. На самом деле оставалась вероятность, что свет движется с бесконечной скоростью, как всерьез предполагали многие ученые.

Только в 1670 году было предоставлено определенное свидетельство того, что скорость света, хоть и очень высокая, все же конечна. Датский астроном Оле Рёмер (1644–1710) тогда производил доскональное исследование спутников Юпитера (которые открыл Галилей в 1610 году). Орбиты этих спутников были тщательно рассчитаны, и время, в которое каждый спутник должен проходить за Юпитером и для наблюдателя с Земли должен быть закрыт, теоретически могло быть очень точно рассчитано. Однако Рёмер обнаружил, что затмения происходили не по расписанию — в одних случаях на несколько минут позже, а в других — на несколько минут раньше.

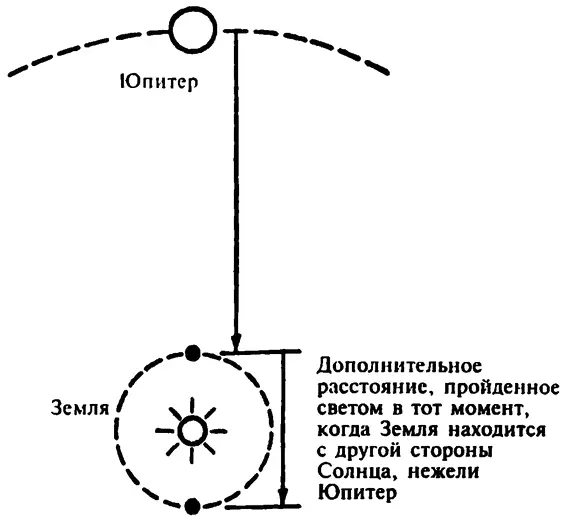

При дальнейшем исследовании он обнаружил, что всякий раз, когда Земля и Юпитер оказывались с одной стороны от Солнца, затмения происходили раньше намеченного; когда же обе планеты были по разные стороны от Солнца, затмения запаздывали.

Представьте себе луч света, идущий от спутника Юпитера к Земле, то есть луч, посредством которого мы и видим спутник. Во время затмения этот пучок перерезается, и мы спутник не видим. По крайней мере, так бы было, если бы скорость света была бесконечной. Когда пучок света перерезан, он при таких условиях перестал бы существовать на всем своем протяжении, независимо от своей длины. Было бы не важно, находится ли Земля с той же стороны от Солнца, что и Юпитер, или с противоположной.

Но если скорость света все же конечна, то луч, будучи оборванным Юпитером, продолжал бы свое движение к Земле; следовательно, наблюдатель на Земле продолжал бы видеть спутник вплоть до того момента, пока его не достиг бы «оборванный конец» луча: тогда, и только тогда спутник исчез бы из вида, и наблюдалось бы затмение. Чем больше расстояние между Юпитером и Землей, тем больше будет этот промежуток.

Если бы расстояние от Земли до Юпитера было все время одним и тем же, этот временной промежуток был бы постоянным и, следовательно, его можно было бы игнорировать. Но расстояние между Землей и Юпитером не постоянно. Когда Юпитер и Земля находятся на одной стороне от Солнца, их разделяют всего 400 000 000 миль. Когда же они находятся по разные стороны, их может разделять то же расстояние плюс полный диаметр орбиты Земли, то есть около 580 000 000 миль.

Если при наибольшем приближении затмение наступает, скажем, на 8 минут раньше, а при наибольшем отдалении — на 8 минут позже, то получается, что на то, чтобы пересечь диаметр земной орбиты, свету требуется примерно 16 минут. Зная диаметр земной орбиты, несложно высчитать скорость света; Рёмер так и сделал в 1676 году. С высоты сегодняшних знаний полученное им значение является сильно заниженным. Однако ему удалось доказать, что свет движется со скоростью порядка ста пятидесяти тысяч миль в секунду.

Работа Рёмера не была встречена с распростертыми объятиями, но в 1728 году английский астроном Джеймс Брэдли (1693–1762) использовал явление аберрации света для выполнения схожих расчетов. Предположим, что свет от звезды, находящейся рядом с астрономическим Северным полюсом, вертикально падает на Землю. Однако Земля движется по своей орбите под углом к этому направлению и соответственно навстречу лучу света. Чтобы поймать этот луч, телескоп должен быть несколько наклонен, так же как приходится наклонять зонтик в грозу, чтобы защититься от капель дождя, падающих вертикально вниз, но сносимых ветром.

Телескоп должен быть наклонен таким образом, чтобы точно продолжать направление, по которому движется Земля по своей округлой орбите, поэтому и кажется, что звезда движется в небе по крошечной эллиптической орбите. Размер эллипса зависит от отношения скорости движения Земли к скорости движения света. (Если бы Земля стояла неподвижно или если бы скорость света была бесконечной, эллипс бы не наблюдался.) Поскольку скорость движения Земли вокруг Солнца, как известно, равняется 18,5 мили в секунду, скорость света нетрудно подсчитать. По Брэдли, скорость света равнялась около 190 000 миль в секунду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: